- Numéros >

- Renouveau et revitalisation des arts scéniques asi... >

- Dossier 1 Renouveau et revitalisation des arts scé... >

Cultures en mouvement

Mutations et réinvention des traditions artistiques au Népal

Gérard Toffin

Septembre 2019

DOI : https://dx.doi.org/10.56698/ethnographie.139

Résumés↑

Depuis quelques décennies, le Népal connaît des changements socio-économiques et politiques considérables. La mondialisation, la marchandisation, l’idéologie égalitaire transforment progressivement la société et son système de valeurs. Ces changements affectent aussi la sphère culturelle. Les pratiques artistiques sont soumises à de profondes mutations, notamment au sein de la population autochtone néwar, toujours aux avant-postes en ce domaine. Le présent article examine les évolutions dans trois domaines du patrimoine culturel ancien : le théâtre dansé, les danses tantriques caryā, et la peinture sur rouleau paubhā, qui font partie de ce qu’on appelle dans ce pays l’art classique, savant, religieux, shāstrīya kalā (ou nātak), dhārmik kalā (ou nātak), par opposition à l’art folklorique, lok kalā. Force est de constater que les traditions ne sont pas abandonnées, mais plutôt recomposées selon les exigences du présent, ou, ici et là, carrément réinventées afin de leur donner une nouvelle vie. Le paysage culturel actuel mélange donc éléments nouveaux et normes anciennes. Il se caractérise par sa complexité et son hybridité. L’auteur cherche à montrer que si les esthétiques nouvelles ne brisent pas les liens avec les dieux et la religion, les artistes s’ouvrent toujours davantage aux mondes asiatiques voisins et à l’Occident ; ils se libèrent des modèles anciens et innovent tant sur la forme que sur le fond.

Plan↑

Texte intégral↑

Dédicace

À la mémoire de Dina Bangdel (1965-2017), historienne de l’art du Népal, disparue brutalement lors de la rédaction de cet article

1Mes recherches des dernières années ont porté pour l’essentiel sur les changements des sociétés rurales et urbaines du Népal, un pays où je retourne régulièrement depuis près de cinquante ans. J’ai mis à jour plusieurs modalités de ce qu’on appelle en français la mondialisation (la globalisation en anglais), c’est-à-dire l’accélération des contacts entre mondes culturels, économiques, sociaux différents, la circulation accrue des biens, de l’argent, des peuples, des idées et des cultures, au profit principalement du modèle occidental euro-américain et au détriment des cultures plus lointaines, voire périphériques (Toffin & Pfaff-Czarnecka, 2014). L’ethnologue ne peut ignorer ces phénomènes qui transforment ou font disparaître les mondes traditionnels dans lesquels il s’est immergé. En même temps, cette planétarisation génère des réactions locales, des résistances qui poussent vers davantage de particularisation. Les différentes cultures ont tendance à se ressourcer de l’intérieur en redécouvrant des traditions que les idéologies nationales du siècle précédent avaient gommées. Ici et là, on redécouvre les régions, les minorités, les terroirs, voire des idéologies locales anticapitalistes à coloration religieuse. Ces réactions correspondent souvent à un repli sur l’ethnie, sur le territoire, parfois à une réinvention des traditions et des mythes d’origine bien opposés aux idéaux de mélange, de citoyenneté et d’individualité qui prolongeaient l’idéologie des Lumières. Un tel balancement entre ouverture et fermeture doit s’analyser en termes d’interactions.

2Les pays himalayens eux aussi sont pris entre toujours plus d’interconnexion, de migrations transnationales, de marchandisation des biens, d’occidentalisation, d’ouverture, et, en même temps, toujours davantage de particularisation, d’accentuation des différences dans un mouvement inverse qui conduit les sociétés à se refermer sur elles-mêmes et qui pousse à l’éclatement. L’un des exemples les plus frappants de cloisonnement est la fédéralisation du Népal, un processus inscrit dans la nouvelle constitution du pays mais qui a du mal à se concrétiser tant la mosaïque ethnique et linguistique de cet ancien royaume himalayen devenu république est complexe. Cette fédéralisation est elle-même liée à un très large et puissant mouvement de revendications indigénistes, menées par les cultures minoritaires, tribales, opposées à la société de caste, qui mettent en avant le thème de l’autochtonie avec une telle constance et de si nombreux parallèles avec ce qui se passe ailleurs dans le monde que ces discours finissent par prendre un aspect stéréotypé et l’allure d’un prêt-à-porter politique, souvent trompeur. Durant le même temps les népalais expatriés (on les appelle prabāsī en népali) prennent une importance grandissante dans la vie de ceux restés au pays. Ces migrations, qui ne sont pas nouvelles, brouillent les cartes ; elles changent les mentalités, encouragent les femmes à prendre davantage de responsabilités, ruinent les idéologies politiques trop étroites et internationalisent les moyens de subsistance. Les revenus de la terre, autrefois cruciaux, diminuent dans les budgets familiaux.

3Je voudrais verser à cet ensemble d’observations et de réflexions une étude que j’ai entreprise récemment sur les mutations des pratiques artistiques. Dans ce domaine comme dans d’autres, le contact culturel, les échanges ainsi que les bouleversements sociopolitiques ont généré depuis cinquante ans des changements considérables dont je souhaite ici retracer les chemins et analyser les impacts. L’enquête de base a été menée entre 2012 et 2016, principalement dans les milieux artistiques népalais de la ville néwar de Patan et de la capitale Katmandou. J’ai visité plusieurs dizaines d’ateliers et me suis entretenu avec de très nombreux artistes, situés dans des champs de la culture et de l’art très divers.1 La recherche a été complétée ultérieurement par des lectures et des interviews. Un état des lieux général a ainsi pu être dressé. Je prendrai trois exemples, deux tirés des arts de la scène, un autre des arts visuels : le théâtre dansé, les danses tantriques caryā, et la peinture sur rouleau paubhā. Ces trois pratiques artistiques traditionnelles, unies par de multiples liens, sont propres aux Néwar, la population sinon autochtone de la vallée de Katmandou du moins celle qui y est installée depuis le plus longtemps, mais elles appartiennent aujourd’hui au patrimoine culturel népalais national2. Elles relèvent toutes trois de ce qu’on appelle dans ce pays l’art classique, savant, religieux, shāstrīya kalā (ou nātak), dhārmik kalā (ou nātak), par opposition à l’art folklorique, lok kalā, dont le contenu est plus profane et la transmission purement orale (en népali : maukhika paramparā). Cette distinction est courante dans les académies d’art et les institutions universitaires locales dispensant des enseignements artistiques3.

4Ces trois pratiques artistiques sont en pleine évolution aujourd’hui, à des degrés divers. J’entends montrer que ces expressions anciennes n’ont pas disparu avec les changements de l’époque moderne ; elles ont été reformulées ou sont en voie de reformulation, sinon de réinvention - comme les mémoires opèrent avec le passé. Pour survivre, elles ont du partiellement s’acculturer aux canons de beauté occidentaux ou indiens, les deux références qui comptent le plus en ce domaine pour les Népalais. Il y a eu hybridation. Parfois même, ces arts ont du composer avec les imaginaires du monde indien construits par les Occidentaux, particulièrement en matière de tantrisme. La mondialisation ne les a donc pas détruits ; l’engouement pour les arts performatifs traditionnels à travers le monde, principalement en Euro-Amérique, leur a donné un nouvel essor, moyennant quelques transformations. Certains d’entre eux sont même en cours de transplantation et d’appropriation par les mondes occidentaux, à l’instar de ces arts asiatiques de la scène qui ont pénétré par divers canaux en Europe ou aux États-Unis au cours du XXe siècle (Kabuki, danses indonésiennes, etc.). L’accélération des échanges entre Est et Ouest a ici joué dans les deux sens. Un double mouvement est au cœur du processus.

5Une condition toutefois : il faut que ces systèmes artistiques préservent la patine de l’ancien. Cette caution historique est une garantie indispensable aux yeux de trois piliers de la scène culturelle népalaise contemporaine : 1°) les bayeurs de fonds potentiels, type Unesco, qui ont développé l’idée du « patrimoine culturel immatériel », PCI, 2°) le marché international de l’art qui se construit et s’étend, 3°) les identités nouvelles, proprement néwar, qui entendent sauvegarder leur patrimoine culturel, même sous une forme modifiée, pour mieux défendre l’ethnicité du groupe. Les trois arts en question ne rejettent donc pas la tradition, ils instaurent un dialogue, une négociation avec elle. Nous aurons à réfléchir sur cette interrelation si particulière entre passé et présent.

Les voies nouvelles du théâtre dansé néwar : du rituel au patrimoine culturel

6Le théâtre dansé newar, qui se subdivise en plusieurs genres (avec ou sans dialogue notamment)4, occupe une place très importante dans la vie sociale et religieuse des Néwar, non seulement chez ceux de la vallée de Katmandou mais aussi parmi ceux qui ont migré vers des centres urbains des collines à des époques plus ou moins anciennes. Toutes les villes et la plupart des villages de la vallée de Katmandou ont leur propre troupe et leur répertoire spécifique qui s’est transmis de génération en génération sans grande modification. La représentation est donnée chaque année à des dates fixes du calendrier lunaire correspondant généralement à des fêtes religieuses importantes.

7Ce théâtre remonte à la période Malla (XIII-XVIIIe). À l’époque, les principautés Malla rivalisaient entre elles dans le faste apporté aux fêtes et aux performances théâtrales. Chaque palais royal comportait une cour appelée Nāsal Chowk dans laquelle des représentations théâtrales, inspirées du théâtre sanskrit classique indien, étaient données à l’intention de la cour ou des invités des cours voisines. Encouragées par les rois, les performances théâtrales étaient jouées à l’occasion des mariages, des initiations de la famille royale et de l’inauguration de divers bâtiments religieux, monastères, mais aussi routes ou fontaines. Les monarques composaient eux-mêmes des pièces, divisées en actes (anka) et en scènes (dryshya), et jouaient éventuellement certains rôles. Dans l’arrière-pays rural, ils établirent en outre certaines divinités villageoises et y associèrent des représentations théâtrales. Les revenus de terres allouées à leur usage servaient à leur financement. Comme aujourd’hui, le théâtre dansé néwar faisait partie du culte.

8La plupart des pièces de théâtre encore vivantes aujourd’hui n’ont rien de profane. Ce sont des cérémonies religieuses mettant en jeu des dieux vivants — les danseurs interprètes — auxquels les spectateurs font des offrandes. Les performances (Néw. pyākhã hulegu) combinent danse, musique, parfois chant, et théâtre proprement dit, c’est-à-dire une action dramatique guidée par la narration d’une histoire. Comme dans la plupart des théâtres d’Asie, il est parfois difficile de dissocier ces différents éléments5. La chorégraphie prime sur les dialogues, parfois réduits à peu de choses ou totalement inexistants. La performance domine donc très largement sur le texte. Les dialogues, lorsqu’ils existent, sont soit en sanskrit soit en maithili, une langue indienne qui joua un rôle culturel considérable à l’époque médiévale. Des chants, associant louange et narration, tiennent le plus souvent lieu de récit.

9C’est un théâtre de plein air qui se déroule généralement près de l’ancien palais royal ou devant un temple. La scène carrée (inférieure à 100m2), légèrement surélevée, dabū, est d’abord consacrée, à la suite de quoi les instrumentistes jouent un air d’invocation spécial appelé dyah lhāygu (Néw.), principalement à l’intention du dieu de la musique et de la danse Nāsahdyah (identifiée à Shiva). Musiciens et chanteurs sont assis par terre sur un des côtés. La scène est organisée selon un triangle virtuel dont la pointe serait dirigée vers l’orchestre, généralement placé au sud. Les danseurs se déplacent selon ces lignes invisibles et les coins de l’espace scénique (fig. 1). Pour les maîtres de danse, pyākhã guru, la scène symbolise l’univers et incarne les forces cosmiques. Certains y voient deux triangles emboîtés l’un dans l’autre, une figure symbolique majeure du tantrisme hindou (Malla 1982). Les acteurs entrent et sortent de la scène selon des points précis. Il n’existe pas de rideau à proprement parler. Cependant, certaines troupes déploient entre les actes une toile (dhakim) sur laquelle trois ou cinq divinités, dont Nāsahdyah, sont peintes (Nriteshvar dhakim). Un dais multicolore, ilām (Néw.), est fixé au-dessus de l’espace de danse.6

Fig. 1. Théâtre dansé. Vārāhā entouré de deux déesses (Harasiddhi, Octobre 2011)

Les musiciens sont assis par terre, sur des nattes, derrière les danseurs

Cliché G. Toffin

10Traditionnellement, les danseurs interprètes (toujours des hommes) ne sont pas des professionnels (fig. 2). Ils participent à la pièce de théâtre dansé en tant que membres d’une association religieuse locale, guthi, qui a la charge d’organiser l’évènement et de célébrer le culte. Certains rôles de divinités sont héréditaires, de père en fils aîné. Tout en dansant, les acteurs font des gestes avec leurs mains, mudrā, accordés à la divinité incarnée et à l’action représentée. Ces positions des mains et des doigts se retrouvent dans la statutaire et la peinture religieuse hindoue et bouddhiste (cf. infra). Dès qu’un combat oppose dieux et démons, la gestuelle s’accompagne de mouvements guerriers. Pour dramatiser l’action, les danseurs utilisent alors des accessoires martiaux : sabres, épées, boucliers de petite taille. On oppose le style tāndava, violent, attribué aux divinités et aux héros masculins, à celui appelé lāsya incarnant la grâce féminine, réservé, lui, aux déesses. Les interprètes dansent seul, en duos, deux par deux, ou en groupe (jusqu’à 13/14 personnes). La chorégraphie laisse peu de place à l’improvisation. Le maître de danse et de théâtre, pyākhã guru, placé à la tête de chaque troupe, a pour fonction principale de former les acteurs, de distribuer les rôles et de se conformer en toutes choses à la tradition. Il imprime le rythme avec des petites cymbales appelées tāh en néwari. C’est l’héritier du nātacārya de l’Inde classique.

Fig. 2. Interprètes de caste Balami dans une des pièces du Katti pyākhã, 2010, Pharping

Cliché G. Toffin

11La musique guide la représentation et les acteurs. Les instruments comprennent divers tambours, khim, dont l’un porte des cornes des bélier représentant le dieu Brhingi sur la caisse (New. dyah khiṃ ou damah khiṃ), des cymbales de diverses tailles (New. bhusyāh, tāh et jhyālī), parfois des trompes pvãgā, toujours jouées par paire, des tambour-sablier damaru, des timbales nagārā ou tyāmko, et des hautbois mohali. Tous ces instruments représentent des divinités et sont vénérés avant et après la représentation. Comme en Inde, la structure musicale repose sur un syllabaire (bol, littéralement « parole »), assorti de rythmiques contrastées, tāl (en néwari tām).

12La plupart des interprètes portent des masques en papier mâché et/ou en terre. Il ne s’agit pas ici de dissimuler son identité, de nouer des rencontres galantes et de créer des quiproquos comme dans le théâtre européen du XVIIIe, mais d’incarner, au sens religieux du terme, la divinité. Chaque dieu possède son propre masque, caractérisé par une couleur dominante. Les masques sont maintenus au visage par des bandes de tissu. Ils sont percés au niveau des yeux de manière à ce que le danseur/acteur puisse évoluer sans gêne dans l’espace de danse. Les masques couvrent tout le visage, mais des demi-masques (à l’italienne) laissant la bouche et le bas du visage à l’air libre sont attestés dans la vallée de Citlang et ailleurs pour les scènes comiques émaillées de dialogues.

13La possession tient une place importante dans la plupart de ces spectacles. Dans la langue savante, les danseurs sont conçus comme le réceptacle, pātra (skt.), du personnage divin incarné, un mot qui désigne également le rôle, au sens de distribution, dans une pièce de théâtre. Les interprètes masqués présentifient aux yeux des spectateurs les divinités représentées. Ils sont censés être en état de possession le temps du drame. On les appelle dyahpim, « les dieux » ou « les hommes-dieux » et on les considère comme des formes divines. La représentation est souvent entrecoupée de sacrifices d’animaux offerts aux danseurs habités par les divinités terribles. L’acteur/danseur relève alors son masque (ou l’ôte totalement) et boit le sang de l’animal (chevreau, mouton, buffle) que lui tend un autre interprète à même le cou de la bête. Si, par malheur, il vomissait, cela signifierait que la divinité refuse de s’incarner en lui, un signe funeste. Ces personnes sont donc des figurations divines, en chair et en os.

14Aujourd’hui, ce théâtre ancien fait face à de nombreux changements. Le patronage et le financement, en particulier, évoluent. La plupart de ces troupes étaient traditionnellement subventionnées par des organismes officiels, tel le Guthī Samsthān, un office des biens religieux qui gérait, au nom du roi, les temples et les fêtes du pays. Ces subsides sont de moins en moins assurés aujourd’hui ou n’ont guère été réévalués depuis plusieurs années. Leur valeur a périclité. Les responsables le répètent à l’envi : les subventions extérieures ne couvrent qu’une partie très limitée des dépenses. D’autres organismes, le Département d’archéologie, le Ministère de l’Éducation et de la Culture, sont venus relayer le Guthī Samsthān, mais, de l’avis de tous, dans des proportions insuffisantes. Les troupes les plus importantes, telles celle de Jala (Harasiddhi), disposent encore des revenus tirés de terres dites guthi consacrées à leur danse (une trentaine d’hectares dans ce cas précis, ce qui est un chiffre considérable dans la vallée de Katmandou). Mais il s’agit plutôt là d’exceptions. La plupart des compagnies doivent recourir à des donations individuelles, voire à des prélèvements plus ou moins obligatoires sur une base villageoise. La situation est d’autant plus critique que ces troupes ne disposent d’aucune recette propre, les spectacles étant gratuits et destinés principalement à la population locale. À ces problèmes s’ajoute la difficulté à remplacer les maîtres de musique, détenteurs de vieux savoirs. Quelques-unes de ces œuvres ont d’ores et déjà disparu faute de pouvoir assurer la transmission de l’œuvre et de son exécution. D’autres sont menacées.

15De surcroît, ce théâtre est aujourd’hui concurrencé par la télévision, la vidéo et d’autres formes de théâtre, tel le théâtre dit de rue, sadak nātak, fondé par Ashes Malla (né en 1955), initialement pour favoriser la cause de la démocratie, puis, plus tard, pour dénoncer auprès de la population tel ou tel problème social, par exemple la chasse aux sorcières (boksi), encore courante dans les villages. D’autres troupes et associations utilisent de nos jours cette expression théâtrale purement laïque pour sensibiliser le public à tel ou tel fléau socio-politique, la cause des femmes par exemple, ou même, très pragmatiquement, pour inciter les citoyens à voter. Des ONG financées par l’étranger s’en servent à cette fin. On doit également citer le théâtre de Sunil Pokharel, un jeune dramaturge népalais (mouvement Aarohan), qui monte Sophocle, Sartre, Molière, Camus à l’intention d’un public d’étudiants et de l’intelligentsia locale. Les pièces de ce répertoire (pacchim natāk, « théâtre occidental ») sont alors montées dans des lieux couverts spécialement dévolus au théâtre. En revanche, le théâtre populaire maoïste que les insurgés communistes mirent en scène durant la guerre civile (1996-2006) pour diffuser leur propagande et instruire les masses populaires de leurs ennemis de classe dans les zones occupées par les guérilleros, a disparu.

16Il faut donc trouver de nouveaux spectateurs et de nouveaux subsides. Malgré les prescriptions religieuses très strictes (qui interdisent par exemple de donner la représentation en dehors des lieux et du calendrier fixé par la tradition), certaines de ces troupes se produisent aujourd’hui à l’intention d’un public constitué de touristes, dans la cour ou le hall des grands hôtels de Katmandou. Le phénomène est encore limité, mais il prend de l’ampleur et affecte diverses formes d’expressions chorégraphiques. Les danses de lākhe, un démon qui est traditionnellement mis en scène dans les quartiers d’agriculteurs pendant la saison des pluies, sont ainsi devenues un programme touristique courant. Les interprètes en tirent des revenus non négligeables. Ces lākhe au costume rouge chatoyant et aux crinières en poils de yak sont même appelés pour animer et distraire le public lors certaines fêtes laïques népalaises. Des intermédiaires se spécialisent dans ce « business culturel », au croisement de l’industrie touristique, de l’administration népalaise locale et des organismes culturels gouvernementaux. Il est vrai que ce type de danse lâkhe est moins religieux à proprement parler que le théâtre dansé collectif dont il a été question plus haut. Cependant, dans tous ces spectacles, des effets de lumière sont de plus en plus recherchés avec des projecteurs (à la place des anciennes torchères) et la sonorisation amplifiée grâce à divers haut-parleurs.

17Lors de certaines fêtes, par exemple celle de l’Indra Jātrā, en août-septembre, les autorités gouvernementales du monde artistique organisent aussi des concours entre les différentes troupes de danseurs, à l’intention des touristes. La formule est ancienne (elle existait déjà à l’époque Malla), mais elle est destinée à un public différent. Signalons enfin que certaines ambassades étrangères, après avoir financé les travaux de restauration de tel ou tel temple ancien, se chargent à présent d’aider financièrement les troupes de théâtre dansé à préserver leur répertoire et à retrouver leur éclat d’antan. L’ambassade des États-Unis a ainsi financé en 2015 la troupe du Kati pyākhã de Patan. L’entreprise fut un semi-échec car la masse d’argent apportée attisa les convoitises à l’intérieur de la troupe et créa des dissensions. On a parfois le sentiment que ce sont les gouvernements étrangers et les touristes qui, par personnes interposées, patronnent aujourd’hui ce théâtre dansé ancien.

18Les initiatives purement locales sont cependant nombreuses. Des associations néwar pour la défense du « folklore » ethnique (tel le Lok Sāhitya Parishad) ou la promotion des cultures populaires ou savantes (Vajrayāna Charyā Adhyan Mandal, Singhini Anusandhān Kendra, Lotus Research Centre) se constituent et revitalisent l’héritage ancien. Certaines pièces ont resurgi après plusieurs années de disparition, par la volonté d’une poignée de personnes de faire revivre de vieilles traditions (Panauti Devī Pyākhã, Kārtik Pyākhã de Lalitpur, etc). La continuité se voit ainsi préservée, au prix de concessions au goût du jour en matière de costume, de danse et de mise en scène. Mais là aussi, le contexte international n’est jamais totalement oublié : nombre de ces initiatives situent leur effort en termes de sauvetage d’un « patrimoine culturel immatériel », en espérant attirer l’attention de quelques bailleurs de fonds étrangers.

19On observe également, ici et là, un début de professionnalisation des acteurs/danseurs. Les tournées à l’étranger en Asie comme en Europe auxquelles quelques-uns de ces ensembles participent dans le cadre de programmes culturels jouent un rôle important à cet égard. De la même manière, le théâtre néwar tend aujourd’hui à s’affranchir du contexte exclusivement rituel qui l’entourait initialement et à se transformer en objet culturel. On donne alors la pièce autant pour le plaisir des dieux ou l’édification religieuse du public, que pour préserver un patrimoine, une culture (sanskriti) dont le passé glorieux est répété à satiété. Les questions d’esthétique prennent par ailleurs de l’importance au détriment des impératifs religieux. Ces changements accentuent la valorisation des composantes artistiques (la musique, le chant, la danse) au détriment de la mise en valeur d’efficacité rituelle et thérapeutique qui est attribuée à la représentation. Les mouvements d’ensemble, les costumes, les accessoires, la musique sont alors spécialement soignés. Le jeu théâtral (pyākhã mhitegu) s’affirme au détriment de l’acte rituel (pūjā yāygu).

Les danses tantriques caryā : un héritage ancien reformulé

20Comme le théâtre dansé, les danses caryā ou caryā nritya (sanskrit) appartiennent aujourd’hui au patrimoine culturel néwar. Il s’agit de danses bouddhistes, appelées cacā pyākhã en néwari, interprétées par les prêtres bouddhistes Vajracarya néwar dans le cadre de leurs rituels tantriques, tout particulièrement les sattva pūjā et cakra pūjā (« offrande en cercle »). Les danseurs incarnent des divinités masculines et féminines du panthéon bouddhiste : Manjushri, Vasundhara, Avalokiteshvara, Amoghassidhi, Annapurna, Kumari, Harati Mata, Vajravarahi, Vajrayogini, et même Ganes ou Kal Bhairav, etc. Les chants qui les accompagnent sont destinés, dit-on, à réjouir, à enchanter les dieux. Les plus anciens, peu nombreux en fait, sont basés sur un manuscrit appelé caryāpada composé au Bengal du neuvième au treizième siècle, en bengali et autres langues anciennes de l’Inde nord-orientale. Deux d’entre eux viennent de l’Hevajratantra, grand texte du Vajrayāna, composé entre le huitième et le dixième siècle de notre ère, possiblement en Assam. D’autres chants sont beaucoup plus tardifs et ont été composés en bengali ou en sanskrit au Bengale à l’imitation des plus anciens. Certains ont même été composés dans la vallée de Katmandou7. L’origine des danses caryā est difficile à déterminer. Il n’est pas impossible qu’elles viennent elles aussi du Bengale. Elles ont en tous les cas été largement réinterprétées par la culture néwar.

21Ces performances dansées se déroulent théoriquement à l’intérieur des temples des divinités tantriques bouddhistes néwar (āgã chẽ), et non sur des scènes en public. Elles relèvent d’un niveau ésotérique, supérieur et restent soustraites à la vue des personnes non initiées à cette tradition religieuse. Certaines danses caryā sont cependant moins secrètes que d’autres et peuvent être exécutées devant une assistance bouddhiste plus large. En principe, elles sont pratiquées dans tous les anciens monastères bouddhistes bāhāh de la vallée de Katmandou, mais en réalité seuls les plus importants (ceux de Patan en particulier) ont conservé cette tradition. Elles sont toujours précédées d’offrandes aux divinités que l’on entend vénérer et se concluent par une distribution de prasād, restes d’offrandes.

22Les masques des danseurs représentent des figures ésotériques du panthéon tantrique bouddhiste (Vajrayoginī, Vajrapāni, Āryā Tārā, etc.). Un même acteur peut en porter deux : l’un tricéphale, avec une face de front (Cakrasamvara) et deux sur les côtés, et un autre à l’arrière représentant Vajravāhārī (Alsop, 1993 : 55). Le panthéon des divinités bouddhistes tantriques se voit ici complété par des puissances annexes aux visages d’oiseaux (des Dākinī en particulier) (Alsop, 1993 : 56). En portant ces accessoires, les danseurs cherchent à s’identifier aux divinités et à les honorer. La danse leur permet également de se concentrer, de se libérer de leurs impuretés, d’élever leur cœur et leur âme, de méditer. C’est donc un exercice spirituel à forte résonance religieuse qui fait partie du sādhana (skt.), « pratique, cheminement spirituel » de l’adepte tantrique. Pratiquer la danse caryā est un acte cultuel.

23Les principes scénographiques ainsi que la chorégraphie et les ornements du danseur sont sensiblement les mêmes que ceux des danses dyah pyākhã de plein air, ce qui laissent supposer de multiples interactions au cours des âges entre les deux types de danse. Les différents mudrā (positions des mains à caractère symbolique) qui accompagnent les pas de danse sont identiques. De la même manière, les deux types de danses sont accompagnées par sensiblement les mêmes instruments de musique traditionnels de la culture néwar : cymbales, tambours cylindriques, khim, pachima et dhimay et tambour à boules fouettantes, damaru, et flutes.8 L’art caryā aurait cependant ses propres rythmes, rāga et tāl, hérités de l’Inde médiévale. En fait, ils ont évolué au cours du temps. Les danses en groupe de cinq divinités (exemple les Quatre Yogini) ne sont pas inconnues.

24Ces danses sacrées caryā, presque toujours accompagnées de chants (en sanskrit mêlé de néwari) appelés eux aussi caryā ou cacā9, étaient menacées de disparition il y a encore quelques décennies. Elles furent sauvées de l’oubli dans les années 1950 et 1960, grâce à une poignée de maîtres religieux bouddhistes qui choisirent d’en diffuser l’enseignement auprès de danseurs néwar non-initiés ainsi qu’à des Occidentaux. Asha Kaji Vajracharya (1908-1992), un maître (pandit) bouddhiste de Patan qui fit beaucoup pour cette renaissance, en interpréta, dit-on, quelques pas en public lors de la seconde conférence bouddhiste internationale, qui se tint à Katmandou en 1957. Il récidiva plus tard en maintes autres occasions, notamment en se produisant au Japon, et il publia à Katmandou le texte sanskrit de près de deux cents chants caryā, dont certains secrets (fig. 3). Des performances caryā furent dès lors organisées dans diverses écoles et enseignées à la Nepal Academy. De petits fascicules intitulés caryā nrtya byāyāma10 furent imprimés et distribués pour instruire les élèves et leur conseiller des exercices (torsions et diverses positions du corps, āsana, méditation en marche yeux fermés) par exemple, très proches des exercices yogiques, qu’ils peuvent effectuer chez eux pour perfectionner tel ou tel mouvement et se rappeler les mudrā.

Fig. 3 Asha Kaji, maître de danse caryā

25Des séances publiques sont organisées aujourd’hui sur des estrades devant les temples ou dans des salles ornées de peintures néwar paubhā (cf. infra) ou thang-ka tibétaine. La chorégraphie (autrefois très limitée) a été adaptée à ces nouvelles scènes plus larges que l’espace exigu des temples d’autrefois. Elle a pris de l’ampleur et du rythme. Les expressions du visage, notamment celles qui expriment la férocité de divinités dangereuses, sont elles aussi très marquées (fig. 4). Certains maîtres religieux affirment que les puissances invoquées dans ces danses exercent une force d’attraction (le mot employé est moha) sur les spectateurs ; elles captivent le spectateur et l’attachent au spectacle. Par ailleurs, les effets d’éclairage d’un nouveau type permettent aujourd’hui des mises en scène sophistiquées dans lesquelles l’influence de Bollywood se fait sentir. Le rituel est devenu spectacle. Cette ouverture vers le public, népalais et étranger, suscite des réserves des prêtres Vajracarya plus conservateurs.

Fig. 4. Danse bouddhiste caryā

Vajrapāni terrible (danseur : Raju Shakya, 2015)

26Il convient de remarquer que le caryā est aujourd’hui devenu très populaire dans les familles de hautes castes newar bouddhistes, y compris parmi les jeunes filles (fig. 5) qui l’envisagent moins comme une voie vers le sacré que comme un passe-temps agréable et une forme de danse parmi d’autres. Des chorégraphies auxquelles participent cinq jeunes filles représentant cinq Kumari portant des coiffes ornementées et vêtues de rouge sont à présent exécutées en de nombreuses occasions profanes, pour marquer tel ou tel évènement public, l’inauguration d’un colloque ou d’une exposition. Ces danses sont souvent accompagnées avec un sitar et un harmonium, des instruments non spécifiquement néwar. Le caryā tend alors à se transformer en un ballet aux accents religieux incertains, avec un cachet certes népalais, mais en fait souvent indien par son style. Les mudrā des mains sont toutefois toujours respectés. Les prêtres Vajracarya continuent d’opposer les danses caryā secrètes (gūhya) pour initiés tantriques exclusivement, aux danses caryā publiques (bahiya), visibles par tout le monde, de valeur religieuse moindre.

Fig. 5. Danse bouddhiste caryā

La jeune fille incarne Manjushri (Shrī Bāhāh, Lalitpur, novembre 2010). Accrochés au mur derrière la danseuse, quelques rouleaux paubhā peints

Cliché G. Toffin

27La tradition ancienne a ainsi été dans une large mesure réinventée. Le centre Kalāmandapa, « Institut de arts performatifs népalais classiques » fondé en 1985 par Rajendra Shrestha, un élève de Asha Kaji, s’est illustré en la matière. Les danses sont exécutées aujourd’hui soit par un seul danseur, soit en duo, soit en groupe (les Panca Buddha). Elles font appel à des hommes et à des femmes, ce qui aurait été impensable autrefois. Les vêtements de scène ont pris un tour spectaculaire plus marqué par rapport à ce qu’ils étaient autrefois lorsque la danse était exécutée en lieu clos dans un temple. Le danseur peut ainsi porter une tiare, mukut (ou chakri) avec des décorations en argent ou en or et des colliers de têtes de mort autour du cou. Ses oreilles sont ornées de boucles en métal précieux et un tablier mekhala, en os sculpté ou en perle est noué autour de sa taille. Le centre Kalāmandapa monte des représentations (payantes) dans certains grands hôtels de Katmandou, en particulier le Vajra Hotel, près de Svayambhunath, en tentant de préserver l’atmosphère religieuse et méditative originelle de la chorégraphie religieuse. Le public est composé exclusivement de touristes étrangers qui tentent de se ressourcer et se pénétrer d’une spiritualité jugée positive. Significativement, depuis la création du centre, les musiciens du groupe appartiennent à la caste des Chetri et ne sont pas Néwar, ce qui élargit le profil ethnique, néwar, du caryā. Ils jouent différents types de tambour, parfois des trompes néwar pvãga et de l’harmonium, un instrument d’introduction relativement récente au Népal et inconnu du culte tantrique originel. La chanteuse, Rupakamala Chetri, qui se produit en solo dans ces spectacles, enseigne l’art vocal à Padma College, le principal collège féminin de Katmandou. Lors des performances, elle chante des vieux chants caryā en sanskrit, ainsi qu’un ou deux morceaux en néwari appartenant à la tradition dāphā (chants dévotionnels hindous néwar chantés en public lors des cérémonies religieuses, et donc, non authentiquement caryā) ayant leur propre rythme tāl. Rajendra Shrestha a aussi fait des tournées en Europe. Il s’est produit au Musée Guimet, à Paris, dans les années 1980 et il entretient des relations avec les responsables de la Maison des Cultures du Monde, Centre français du patrimoine culturel immatériel, à Paris également.11

28Un autre centre, Dance Mandal, « Fondation pour les arts sacrés bouddhistes du Népal » installé depuis 1996 à Portland, Oregon, aux États-Unis, dans un décor très népalais, joue aussi un rôle considérable dans la diffusion de cet art performatif. Il est dirigé par un fils de Ratna Kaji, Prajval Ratna Vajracarya, qui s’est installé dans cette partie des États-Unis. Les élèves, ici aussi des deux sexes, sont essentiellement américains. L’enseignement répond à leur demande : les cours de médiation alternent avec l’apprentissage de la danse. L’aspect spirituel de ces pratiques est mis en avant ; danse et méditation sont conçues comme des moyens de transformer ses énergies intérieures en puissance quasi divine et de mieux contrôler le soi. Récemment, ce centre est parvenu à implanter une branche au Brésil. Ici aussi, la globalisation a fait son œuvre, avec des résultats qui ne font pas toujours l’unanimité au Népal.

29Le néo-tantrisme — qui associe sexualité, transcendance, méditation et yoga —, très en vogue en Occident dans certains milieux particulièrement réfractaires à la puissance de plus en plus agressive de l’argent et à la surexploitation sauvage de la planète, fleurit dans ces écoles pour étrangers. Les maîtres népalais insistent toutefois sur l’antiquité de leurs danses caryā. Selon eux, ces chorégraphies existaient il y a déjà plus de mille ans au Népal, et ne doivent rien à l’Inde ; elles auraient persisté à travers les âges, intactes. Reprenant le concept lancé par l’Unesco, concept sur lequel je reviendrai plus loin, ils voient en elles un trésor du patrimoine immatériel des Néwar. Les danses caryā ne se sont donc pas seulement globalisées ; paradoxalement, elles se sont aussi népalisées.

L’art ancien de la peinture paubhā et ses transformations

30La paubhā,12 peinture religieuse sur tissu, spécifiquement népalaise, et même néwar, est l’équivalent de la thang-ka tibétaine (littéralement « chose qu’on déroule ») : l’une comme l’autre peuvent s’enrouler. Elle partage avec la thang-ka nombre de motifs religieux tout en s’en distinguant par l’éclat de ses couleurs naturelles, sa composition et certaines techniques picturales (moins de mélange chromatique). Ses rouges puissants et ses jaunes scintillants en sont une marque distinctive. La paubhā apparaît dans l’art népalais au XIII-XIVe siècle de notre ère et atteint son plein développement à partir du XVe siècle. Elle décline ensuite au XVIIIe, après la conquête de la vallée de Katmandou par la dynastie Shah et ses alliés. Les influences indiennes et tibétaines sont évidentes, mais les peintres néwar, qui appartenaient à la caste des Citrakar et, très probablement, à celle des Vajracarya/Shakya (bien que les attestations manquent pour ces derniers), ont donné à ces rouleaux un type particulier facilement reconnaissable, tel ce cadre orné qui entoure fréquemment la figure divine centrale ou le très grand nombre de figures subsidiaires autour de l’image principale, souvent disposées dans des registres superposés. Ces toiles étaient commissionnées par les membres de la famille royale ou de riches commerçants hindous ou bouddhistes à l’occasion d’un événement religieux particulier (inauguration d’un temple, mariage, consécration des personnes âgées bhīmaratha, autres rites de passage). On les offrait pour obtenir des mérites. Les peintres néwar travaillaient en outre pour les monastères et les religieux tibétains, qui appréciaient la dextérité et le talent des artisans néwar.

31Ces peintures, de forme généralement rectangulaire, plus haute que large, recherchées par les collectionneurs et les grands musées d’art asiatique du monde entier, constituent un joyau de la peinture népalaise médiévale. Elles figurent surtout des divinités bouddhistes, mais certaines appartiennent au monde religieux hindou (contrairement aux thang-ka tibétaines, purement bouddhistes). Parfois ce sont des mandala ou des monuments religieux importants de la Vallée (Svayambhunath, Taleju) qui sont représentés. Les toiles utilisent des pigments naturels, minéraux (y compris l’or et l’argent), végétaux et animaux, délayés dans de l’eau, et liées entre elles avec un mélange de gomme et de résine (Pal, 1978 : 65). La toile est préalablement enduite d’un mélange de glue de buffle mélangée à d’argile blanchâtre (nép. sapetā), puis polie plusieurs fois avec une pierre. L’ensemble privilégie la symétrie, l’ordre, l’harmonie. Le monde n’est pas représenté tel qu’il est, ou de manière très subsidiaire, mais tel qu’il est conceptualisé dans l’esprit des religieux et des lettrés. C’est un univers géométrique, hiérarchisé où tout occupe une place prédéterminée et qui rayonne à partir de la figure divine centrale. Le temps et l’espace ne sont pas ceux du monde réel, mais ceux d’un monde imaginaire, idéal. Il n’y pas de jour, pas de nuit. L’espace n’est pas particularisé, il est absolu et divin. Les divinités sont traitées de manière figurative, en accord strict avec des modèles iconographiques établis il y a longue date, principalement en Inde.

32La nature ainsi que différentes facettes de la vie locale — des porteurs ployant sous le poids de leur charge, de multiples personnages avec leur costume attitré — apparaissent de temps à autre, surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles. S’y ajoutent certains objets rituels spécifiquement néwar, la silhouette typique des temples de la Vallée, les larges avancées des toits des maisons soutenues par des jambes de force sculptées. Ces éléments sont alors traités de manière réaliste, en contraste avec les canons stylistiques religieux. Certaines toiles racontent une histoire, un pèlerinage, un évènement (un don royal, la restauration du stūpa de Svayambunath) qui les ancrent dans un temps et un espace humain spécifié. La théâtralité qui s’en dégage est frappante. Ces toiles, qui font voir un espace profane quotidien, traduisent indiscutablement des manières de pensée différentes et témoignent d’une plus grande liberté accordée au créateur de l’image. Elles font penser à ces autres peintures néwar sur toile, toutes en longueur celles-là, appelées vilampu, qui narrent une histoire tirée des textes sacrés ou une légende, et qui datent elles aussi de la période Malla tardive. On remarquera toutefois que, dans la paubhā, ces motifs réalistes ne cherchent pas à contredire les représentations symboliques, allégoriques ; ils s’y ajoutent et ne les nient pas. L’espace est loin d’être humanisé et le surnaturel n’est pas naturalisé. Les individus qui sont représentés ne sont pas totalement particularisés, autonomisés. Le sacré imprègne ici le quotidien, il l’englobe, comme c’est toujours le cas dans la vie des Néwar d’aujourd’hui.

33Ce mode ancien de production d’images religieuses est régi par plusieurs stipulations. Trois paradigmes méritent d’être distinguées. 1°) Le premier ressortit au code. Il s’agissait dans l’ancien temps de reproduire essentiellement des images de divinités ou de symboles religieux. Ces images remplissaient un rôle bien précis dans le culte et faisaient généralement l’objet d’offrandes. Le peintre disposait à cette fin de guides, d’esquisses, de modèles sur papier népalais (des Daphne) qui se transmettaient de père en fils. Les couleurs, les symboles, le format, les motifs secondaires, l’ordre dans lequel la toile devait être composée, tout était fixé à l’avance. L’image était soumise au sens global. Seul ce monde transcendantal méritait d’être représenté. Les normes et les conventions étaient pré-formulées, ce qui n’empêchait pas les artistes en question d’enrichir leur peinture grâce aux influences extérieures, du Tibet comme de l’Inde. 2°) Le statut. Le talent de tel ou tel peintre était reconnu, mais l’artiste était toujours d’une certaine manière subordonné à la religion et au culte des dieux. Plus la peinture était réussie, plus la divinité était, pensait-on, heureuse et l’efficacité de l’offrande qu’on lui faisait garantie. Le peintre était au service du divin. Si les toiles étaient peintes dans leur grande majorité par une caste assez basse, celle des Citrakar, les castes sacerdotales plus élevées des Vajracarya/Sakya s’arrogeaient le monopole de les consacrer. 3°) Troisième paradigme : la destination. Dans l’art traditionnel, l’image divine est destinée à être abritée dans un temple, un sanctuaire, un oratoire. Elle n’est dévoilée qu’en certaines circonstances cultuelles. Ainsi les paubhā n’étaient exposées aux fidèles dans la cour du monastère qu’un mois par an, celui de gumlā, au coeur de la saison des pluies. C’est encore le cas aujourd’hui. Certaines toiles tantriques n’étaient visibles qu’aux initiés. Il n’est cependant pas exclu que certaines d’entre elles aient été conservées dans les pūjā kothā (oratoire) de riches maisons privées.

34Comme le danseur de théâtre ou celui de caryā, le peintre accomplissait un acte religieux en peignant sa toile. Dinal Bangdel écrit à ce sujet : « Dans les textes du Vajrayāna, l’artiste est souvent décrit comme un yogi, un praticien qui est capable de reproduire sur sa toile des images visualisées durant des séances de méditation. La visualisation de l’image divine était essentielle pour fixer les traits de la divinité sur la toile » (D. Bangdel, 2003, p. 35).13 Ces peintres néwar avaient une parfaite maîtrise de la riche iconographie du panthéon hindou et bouddhiste. Ils s’aidaient, comme on l’a vu, de leurs carnets de croquis. Ces peintures étaient ensuite consacrées et devenaient le point focal de la méditation ou du culte dans un monastère ou un temple. Les fidèles s’en servaient pour expérimenter et évoquer la qualité des êtres divins. Quant aux figures du donateur (le destinataire de la peinture) ou de prêtres, elles figurent souvent dans le bas de la peinture. L’œuvre est rarement signée14.

35Après un long déclin, cette peinture religieuse connut un timide regain dans les années 1930-60, grâce à deux artistes, un père et son fils, Anandamuni Shakya (1903-1944) et Shiddhimuni Shakya (1933-2001). Ces deux peintres introduisirent plus de réalisme dans le paysage. Ils poussèrent la recherche du détail jusqu’à un point rarement atteint jusque-là et ils furent les premiers à subir l’influence de la peinture occidentale15. Ce furent les premiers à signer leurs œuvres en bas de la toile en caractères Ranjana16. Ce n’est pourtant que dans les années 1970-90, à la suite de l’ouverture du Népal au monde extérieur et à l’intérêt manifesté par les voyageurs étrangers, principalement les touristes, pour cet art pictural, que la peinture de paubhā connut un réel renouveau, une renaissance de grande envergure. Au cours des dernières décennies en effet, le tourisme est devenu la première industrie du pays : quelque 800.000 touristes, avides de souvenirs, de curios et de programmes culturels authentiques, visitent tous les ans le Népal. Il est difficile aux artistes locaux d’ignorer ces nouveaux marchés. Une grande partie de leur production est aujourd’hui tournée vers ce secteur d’activité.

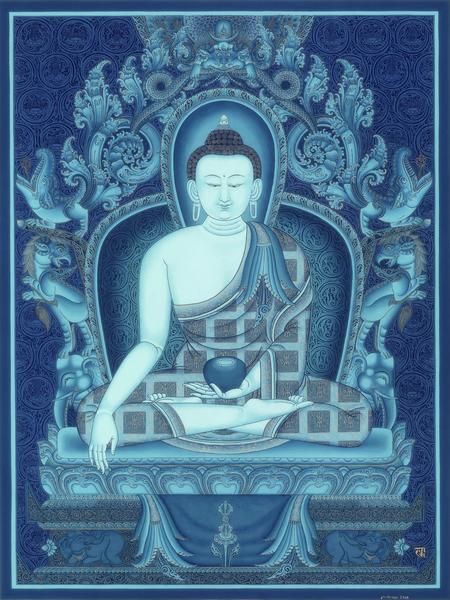

36Par ailleurs un nombre croissant de collectionneurs européens et asiatiques, népalais, chinois et japonais surtout, des amateurs d’art asiatique et des connaisseurs, se sont intéressés à cet art et aux talents exceptionnels des artisans néwar. Une clientèle s’est constituée au fil des années, faisant monter les prix. Aujourd’hui une petite poignée d’artistes népalais, les meilleurs, parviennent à vivre de leur art en produisant des paubhā d’excellente qualité, éloignées des poncifs académiques ou des toiles trop rapidement exécutées à l’intention des touristes. Ces artistes donnent vie aux images divines en les peignant selon trois dimensions, au lieu de deux, et en incorporant des traits réalistes, voire hyperréalistes. Les personnages féminins sont très souvent érotisés. Les motifs anciens, souvent très sexuels eux aussi, ne sont pas abandonnés pour autant. Ces toiles sont par ailleurs signées. Au total, il existe aujourd’hui une centaine de peintres paubhā dans la vallée de Katmandou. Ian Alsop a récemment publié une excellente étude sur cet art nouveau (2011). Je m’en tiendrai ici à trois artistes majeurs, tous vivants, que je connais personnellement et dont je suis les œuvres depuis quelques années.

37Mukti Singh Thapa, un Magar de Bandipur, né en 1958, commença à peindre dans la vallée de Katmandou au début des années 1970. Il travailla d’abord à Bauddha (Bodnath) avec des maîtres tibétains, puis il adopta en 1972 le style des paubhā néwar. Utilisant des pigments naturels, il réussit à imposer un style propre, innovant, respectueux toutefois des modèles iconographiques et de l’inspiration religieuse de la paubhā ancienne (fig. 6). Ses toiles sont centrées sur des divinités bouddhistes, plus rarement hindoues, ainsi que sur des mandala (yantra). En s’inspirant de récits de la littérature puranique religieuse, il a créé des sujets qui n’avaient pas de précédents dans les toiles anciennes et il a donné plus de mouvement aux personnages divins représentés. C’est un des pionniers de cette école revivaliste. Des expositions de ses œuvres se sont tenues à Bankgok (1978) aux États-Unis (Nicholas Roerich Museum, New York, 1992), Henry Art Gallery, Seattle, 1993 et à Vienne, Autriche (1999). Le « Rubin Museum of Art » (New York) possède quelques-unes de ses toiles.

Fig. 6. Arya Tārā. Mukti Singh Thapa

38Lok Citrakar (né en 1961), un disciple de Mukti Thapa, appartient lui aussi à cette école qui réinvente la paubhā. Il a fondé un atelier, le Simrik Atelier, à Patan Dhoka, dans lequel il travaille et où viennent se former de jeunes népalais, ainsi que quelques peintres japonais ou chinois. C’est un artiste de réputation internationale qui a beaucoup voyagé et qui se réfère souvent à la notion de « patrimoine culturel immatériel » pour promouvoir son art. Lok Citrakar perpétue la tradition religieuse liée à la production de ces toiles, tout en stylisant les personnages divins qui sous ses pinceaux prennent parfois des traits très humains. Il n’hésite pas de surcroît à amalgamer des styles chinois, népalais et tibétains, créant ainsi un style hybride susceptible d’intéresser les amateurs occidentaux. C’est un virtuose qui, à l’instar de ses ancêtres néwar de l’époque Malla, maîtrise tous les styles nationaux étrangers et est capable de les mélanger sur une même toile. Il révolutionne aussi l’usage des couleurs en peignant des toiles d’une même dominante (verte, rouge, gris) déclinée selon un camaïeu savant (fig. 7). Lok Citrakar n’emploie que des pigments naturels qu’il assemble lui-même. Il est renommé au Japon, un pays où il voyagea dans les années 1990 et où il monta plusieurs expositions.

Fig. 7. Akshobya Buddha, Lok Citrakar

39Samundra Man Singh Shrestha (né en 1980), est sans doute la figure la plus inspirée et la plus puissante de ce courant pictural. Son guru était Prem Man Citrakar, un autre maître dans cette nouvelle école de paubhā figurative. Dans sa maison de Lazimpat, entouré de son chien et de sa femme, distrait parfois par la visite de ses amis, il vit moins pour la religion que pour l’art, devenu but ultime. Il travaille très lentement et minutieusement, ne produisant pas plus de trois œuvres par an. La beauté d’une touche sur un visage ou un bracelet vaut plus que tout le reste. Dans ses toiles, l’expression passe avant la figuration, les traits de divinités en colère deviennent terrifiants. Selon l’expression de Ian Alsop, la paubhā devient alors « visionnaire » (2011) : elle se transforme de l’intérieur, bien que le format rectangulaire soit la plupart du temps respecté ; la réalité est « exagérée » par l’imagination. Les jeux de lumière créent des mises en scène particulièrement sophistiquées. Samundra est par ailleurs un riche coloriste : il utilise surtout la gouache sur des toiles paubhā, mais les travaux de finition se font à la peinture à huile. Des trois peintres ici évoqués, c’est celui qui subvertit le plus la tradition et la réinvente au plus haut point (fig. 8). Ses peintures rencontrent un vif succès auprès des collectionneurs népalais. L’exposition d’une soixante de ses œuvres appartenant à un couple de collectionneurs néwar qui a eu lieu en 2016 à Katmandou (Nepal Art Council) l’a consacré. La rétrospective, intitulée « Embodied Enlightments », était accompagnée d’un riche catalogue, introduit par Dina Bangdel (2016).

Fig. 8. Samundra Man Singh Shrestha, Mahākāla (2012)

La juxtaposition en miroir des deux formes du dieu, celle du XIVe siècle dans le fond et la représentation moderne au premier plan est frappante

Collection privée

Continuité et nouveaux paradigmes

40Les trois arts que nous venons de passer en revue partagent de multiples points communs : l’empreinte omniprésente du religieux, la centralité des divinités et de l’iconographie indienne classique, hindoue et bouddhiste, les positions des mains et des doigts mudrā sur la toile ou dans la danse, la conception d’un corps sublimé, magnifié, le rôle de la tradition, des maîtres guru, le cadre ethnique majoritairement néwar de leurs praticiens, les liens entre religion et art, l’importance de la méditation et des techniques de visualisation et de consécration des divinités, etc. Plus généralement, la théologie et l’iconographie du tantrisme — ce courant religieux indien qui s’est mieux conservé dans la vallée du Népal qu’au Bengale ou au Cachemire (Pal, 2004) — constituent un ciment puissant. Nous sommes manifestement dans le même monde culturel. La polyvalence entre artistes à l’intérieur de ces trois domaines est au demeurant la règle : les danseurs de caryā se produisent fréquemment dans les pièces du théâtre dansé et ils peuvent être, à l’occasion, peintres ou sculpteurs. Quant aux peintures paubhā, elles décorent souvent les murs des scènes de danses tantriques caryā. Il s’agit donc d’un même ensemble.

41Jusqu’à quel point ces pratiques artistiques ont-elles été affectées par la mondialisation et les transformations en cours dans le pays ? Les changements sont encore difficiles à saisir tant ils sont récents. Ils sont cependant suffisamment nets pour formuler quelques idées générales que je rangerai sous sept rubriques. La pluralité des angles de vue vise ici à enrichir l’analyse et battre en brèche toute interprétation unidimensionnelle. L’analyse ambitionne aussi de saisir les mutations artistiques dans une perspective d’histoire sociale attentive aux aspects sociologiques à l’œuvre.

421°) Un pays connecté depuis longtemps à l’extérieur. Grâce aux voies de communication transhimalayennes pédestres qui passaient par son territoire depuis des temps très anciens, dès le début de l’ère chrétienne, la vallée de Katmandou a toujours été l’un des lieux de culture les plus bouillonnants de l’Himalaya, un micro-espace d’échanges spirituels et artistiques entre le Tibet et l’Inde, un carrefour des arts. Les artistes néwar n’ont jamais vécu en autarcie ; ils étaient en contact avec les artistes indiens, du Bengale comme du Tirhut, ainsi qu’avec ceux du plateau tibétain. On sous-estime encore aujourd’hui le rôle considérable qu’ils jouèrent dans l’art tibétain. De ces contacts extérieurs, les artistes de la « Vallée » subirent diverses influences. Ils en tirèrent des expérimentations, des ouvertures, des perfectionnements, de nouveaux styles. La tradition avec un grand « t » n’existe pas ; la mécanique de l’innovation l’a maintes fois altérée au cours des siècles.

432°) Mondialisation et naissance d’un nouveau marché de l’art. Observons en second lieu que les échanges se sont considérablement intensifiés et diversifiés depuis 1950/1970. Le Népal, qui a échappé à la colonisation britannique en fermant ses frontières au sud, s’est soudain largement ouvert à l’Occident. Les artistes népalais voyagèrent dès lors en nombre à travers l’Europe (mais aussi en Asie et aux États-Unis), ils découvrirent de nouvelles techniques, de nouvelles manières de peindre et de danser, ils firent des rencontres. Ils furent bientôt invités à des festivals à l’étranger et réalisèrent l’attrait que pouvaient exercer leurs arts traditionnels auprès des publics d’Occident comme d’Extrême-Orient. La peinture acrylique fit son apparition, elle se généralisa, ouvrant la voie à un nouveau style de peinture. Dans le même temps, le tourisme se développa : un nouveau marché s’ouvrit aux artistes. Des galeries apparurent et des expositions furent organisées. Un véritable marché de l’art vit le jour, accordé à la demande internationale. Les autorités encouragèrent ces interactions. Rappelons que c’est à l’invitation du roi Mahendra que le peintre népalais Lain Singh Bangel (1924-2002), à peine rentré de France et du Royaume-Uni où il avait fait ses études, s’installa au Népal pour aider au développement de l’art moderne népalais. Dès la première année, Mahendra le fit académicien. Il le nomma par la suite à de multiples postes officiels (Messerchmidt, 2006 : 90-100).

443°) L’art comme patrimoine immatériel. Comme on l’a vu dans les trois cas étudiés, la notion de patrimoine culturel immatériel (PCI), instituée par l’Unesco en 2003 et appliquée dès 2006, a pris une importance croissante auprès des artistes et des organismes culturels locaux. Tous aujourd’hui veulent voir leur art retenu, labélisé dans la liste de l’Unesco, vishva sampādāko sūcī en népali, afin de bénéficier des avantages afférents. La notion, on le sait, est d’une extension très large : elle couvre les arts du spectacle, les traditions et expressions orales, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant le nature et l’univers, le savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel. L’ensemble des activités culturelles, religieuses et séculières, des groupes sociaux se trouve donc concerné. L’accent est tout particulier mis sur la culture vivante par opposition à l’héritage patrimonial véhiculé par les monuments et textes anciens. Une danse, une fête, une épopée de tradition purement orale peuvent dès lors être considérées comme des trésors de l’humanité au même titre que le Parthénon ou Borobudur. Aujourd’hui, au Népal, cette notion est sur toutes les lèvres. Les Néwar, une ethnie qui revendique l’étiquette de « peuple autochtone », l’emploie afin de donner plus de visibilité à ses traditions et à trouver des sources de financement pour leur perpétuation. L’expression s’est substituée progressivement à celle de « folklore », en népali et hindi : lokvārta. Elle est jugée plus moderne.

454°) Mondialisation et marchandisation. Il y a donc bien eu mondialisation des biens, des produits, des idées comme des hommes. Ce mouvement général, générateur de modernité, s’est-il accompagné d’une marchandisation accrue ? Oui et non. On peut certainement parler de stéréotypisation de la production pour certains « curios » (les peintures sur rouleau destinées aux touristes notamment). La création artistique s’est dans ce cas appauvrie, ouvrant la voie à des productions en série, des copies et l’usage de couleur « poster » à bon marché. Cependant, dans bien d’autres circonstances, la qualité reste au rendez-vous tant dans la production de paubhā que dans les danses caryā. Ce nouveau marché de l’art a-t-il entraîné davantage de circulation monétaire ? C’est évident, mais il ne faut pas oublier que les troupes de danses se faisaient aussi payer (en argent ou en nature) du temps des Malla ou des Rana lorsqu’elle se produisaient dans un palais ou chez un notable. Les paubhā aussi étaient autrefois monnayées et certains artistes renommés se voyaient mieux payés que d’autres. Il ne s’agit donc pas d’un processus entièrement nouveau. La pratique artistique serait-elle alors devenue elle-même, en s’appauvrissant, une marchandise ? Je ne le crois pas. Les arts étudiés dans cette étude ont parfois perdu de leur authenticité (je pense aux danses offertes aux touristes), mais la plupart conservent une aura sacrée aux yeux des artistes. Comme on le verra ci-dessous, le religieux n’a pas été évacué, ni dans la production de paubhā, ni dans les danses.

465°) Esthétiques nouvelles mais des dieux toujours vivants. Le processus de mondialisation n’a donc pas laminé les arts traditionnels ni détruit l’inspiration fondamentale des artistes. Les pratiques artistiques étudiées ne rejettent pas entièrement le passé, elles le réinventent (dans les deux derniers cas) ou l’adaptent aux nécessités du présent (le théâtre dansé) sans provoquer une rupture avec la philosophie ancienne de l’art. La théorie esthétique des rasa, « état, émotion » en sanskrit, est toujours prégnante dans la danse comme dans la peinture. Il est frappant de surcroît de constater que ces évolutions au nom de la modernité ne signifient pas la mort des dieux, comme cela a été le cas en Occident il y a maintenant plus d’un siècle, au début des temps modernes. Les clients, les techniques de peinture ont pu changer ; la scénographie des danses et des toiles s’est transformée, spectacularisée, accordée à des musiques modernes. Les personnages féminins y sont souvent traités de façon plus contemporaine, davantage inspirée des séries télévisuelles anglophones que de la tradition. Une nouvelle esthétique est née qui tient autant de Bollywood que de l’Occident. Le public aussi s’est considérablement élargi. Mais les dieux, eux, restent présents ; on les vénère toujours avant ou après, ou même pendant le geste artistique. Ils sont porteurs de significations dans lesquelles acteurs et spectateurs se retrouvent. Le chemin emprunté diffère donc de celui de la modernité occidentale.

476°) Spectacle ou cérémonie ? Cette résilience du religieux et de valeurs éthiques associées (respect de l’autre, importance du don, etc.) caractérise-t-elle aussi l’acte artistique ? Les performances dont nous avons traitées restent-elles des cérémonies ou sont-elles devenues entièrement des spectacles ? Une cérémonie, même dansée, est une offrande aux dieux que l’on espère être suivie d’un effet bénéfique pour ceux qui l’effectuent et ceux qui y assistent. Un spectacle laisse supposer qu’un divorce s’est instauré entre la performance « rituelle » et le but visé par le public. D’autres finalités, esthétique, divertissement interviennent alors, que la mondialisation encourage. En réalité, de multiples situations intermédiaires, mi-religieuses, mi-profanes, se font jour entre ces deux extrêmes. Le théâtre dansé tel qu’il est donné dans un village néwar fonctionne encore aujourd’hui comme une cérémonie religieuse. Il est difficile de transformer des acteurs masqués possédés en simples acteurs d’un spectacle. Le public peut en tirer des sentiments annexes (divertissement, appréciation du beau), mais le sacré surplombe. Dans le cas des danses caryā et des peintures paubhā, les éléments esthétiques de nos jours dominent, mais nombre d’acteurs et certains spectateurs (y compris parmi les Occidentaux) en tirent des enseignements jugés spirituels. Ces nuances et ces englobements successifs importent.

487°) L’artiste dans la société. Y-a-t-il eu subversion du système des valeurs ancien ? Certainement. En plongeant dans la modernité, les jeunes artistes se sont affranchis des valeurs socioreligieuses traditionnelles. Cela est particulièrement vrai des danses caryā et de la peinture paubhā, moins du théâtre dansé, encore soumis à la tutelle religieuse des anciens. Dans les deux premiers cas, le nombre élevé de femmes (à qui l’on déniait autrefois l’accès aux arts religieux) et de jeunes gens issus de castes basses (agriculteurs Jyapu ou Dangol par exemple) qui restaient cantonnés dans leurs activités traditionnelles jugées peu compatibles avec la pratique d’un art raffiné, est très frappant. Ces changements supposent des dynamiques sociales de grande ampleur, des mobilités inédites. Ils traduisent aussi des façons de penser plus ouvertes et, potentiellement, des conflits entre normes opposées. Les valeurs de l’individu (séparé de son groupe) et du talent artistique personnel sont davantage reconnues aujourd’hui. La notion moderne d’artiste, kalākār, libéré des entraves du passé, semble s’être substituée à celle d’artisan, shilpakār, déterminée par son statut hiérarchique. Mais le changement a été si rapide que l’idée associée au terme artiste devait exister en fait depuis longtemps. Les peintures et certaines chorégraphies sont en tous les cas maintenant signées, et ces jeunes peuvent à présent se former dans des écoles d’art spécialisées (Lalit Kalā). La vie d’artiste, avec ses exigences propres, est devenue un modèle reconnu. Cependant, pour avoir beaucoup fréquenté ce milieu, je crois pouvoir affirmer que peu de ses membres se trouvent isolés. La notion d’artiste maudit, propre à l’Occident, surtout à la fin du XIXe et dans les premières années du XXe siècle (Baudelaire, Van Gogh, Modigliani, Schiele), leur correspond assez peu. Dans cette vallée de Katmandou, où la modernité est souvent perçue comme conquérante et agressive, les structures familiales et collectives (groupements d’artistes par exemple) restent puissantes. La marchandisation n’a pas aboli le rôle fondamental du don et des prestations socioreligieuses dans les relations sociales (Toffin, 2015). Les artistes ne sont pas coupés de la société ; les plus connus d’entre eux bénéficient même d’un statut social enviable. Le monde dans lequel ils vivent, toujours peuplé de présences divines et pénétré de transcendance, est à mille lieux de l’univers désagrégé de la civilisation occidentale moderne.

Imaginaires de la tradition et de la modernité

49J’ai souhaité montrer dans cette étude comment trois fleurons du patrimoine artistique néwar se sont adaptés, chacun à sa façon, aux changements profonds qui affectent le pays. Ces arts se sont reconfigurés et plus largement ouverts qu’autrefois. Leur espace social s’est à ce point dilaté qu’il inclue à présent des étrangers et qu’il s’est étendu à plusieurs points de la planète. Il y a eu transculturation. De nouvelles esthétiques, de nouvelles scénographies ont été adoptées, un nouveau rapport avec le spectateur inventé. Comme un peu partout en Asie, la mondialisation a intensifié au Népal les interactions des cultures et engendré des inventions culturelles composites. Le néo-tantrisme prisé en Occident qu’expriment les danses caryā d’aujourd’hui et l’art de la paubhā est à considérer à cette aune. Finalement, l’acculturation entre monde moderne occidental et monde dit traditionnel, holiste, a préservé/développé des composantes non-modernes qui contredisent la marchandisation et l’atomisation propres à la société individualiste. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le terme hybridité cité plus-avant.

50La référence au passé prestigieux des ancêtres (qui va de pair avec le respect dû aux anciens) persiste. L’ancestralité et l’histoire partagée d’un même passé sont des notions clefs dans cette affaire. Pour les Néwar de la vallée de Katmandou, l’héritage ancien est une source de fierté fondamentale. Les temples élégants, les palais, les œuvres d’art de l’époque Malla qui ont survécu à travers les âges témoignent de la richesse, reconnue par le monde entier, de leur patrimoine ancien. Ils sont un moyen d’affirmer son identité face aux incertitudes du présent et de surmonter le traumatisme qu’a représenté la conquête de la vallée de Katmandou par une autre dynastie, une autre culture, à la fin du XVIIIe siècle. Les Néwar ont un besoin vital de ce passé, qu’ils mythifient parfois tel une sorte d’âge d’or culturel. Cette ancestralité collective attachée à des objets prestigieux leur permet de gommer leurs divisions et de mieux se situer dans le monde présent. C’est la raison pour laquelle les récents tremblements de terre d’avril et de mai 2015, qui ont malheureusement détruit une grande partie de cette architecture spectaculaire, enfouissant dans leurs décombres des fresques murales de grande valeur et des statues de divinités, ont constitué un tel choc. En plus des dommages personnels subis, ce sont des pans entiers de la mémoire des Néwar qui se sont effondrés.

51Pour conclure, je voudrais émettre quelques remarques sur cette synthèse proprement népalaise entre tradition et modernité, une configuration hybride qui conditionne le devenir artistique de ce pays, ainsi que ceux des états voisins qui vivent dans des conditions assez semblables. Dans leur cadre quotidien de vie, tous les Népalais aujourd’hui ont un pied dans la modernité et un autre dans la tradition. Leur univers socioculturel est composite, il emprunte certains de ses traits à la modernité occidentale (ou indienne), tout en restant ancré pour beaucoup dans des notions d’antan. Il se situe entre pesanteurs du passé et renouvellements. Les Népalais ont fondé une république, élu un parlement, mais leurs structures sociales appartiennent encore à celles d’un pays prémoderne, avec ses féodalités politiques, ses puissances hiérarchies de sexe et de castes. Il en est de même dans le domaine artistique et culturel. Les jeunes gens, filles et garçons, qui participent aux fêtes religieuses traditionnelles avec autant d’entrain qu’autrefois, pourront se joindre, dès le lendemain, entre eux cette fois-ci, à une « party » animée par un groupe de rock. De même, si les jeunes artistes ont réinventé leurs arts traditionnels, reconfiguré leur canon de référence et soumis la tradition à des changements considérables, la référence au passé reste prégnante. Dans leur très grande majorité, les artistes restent de surcroît attachés à des valeurs communautaires, des formes de mutualisation. Les développements individualistes, hédonistes de l’Occident, la permissivité des mœurs, la place publique qu’y a prise la sexualité, sont largement critiqués. En fait de sexe féminin, les valeurs de retenue et de discrétion dominent toujours.

52Le tableau aurait été certes différent si j’avais choisi des artistes plus engagés dans la modernité, ceux par exemple qui pratiquent un art moderne, abstrait ou figuratif, inspiré directement de l’Occident, ou ceux, plus militants, qui tentent d’abolir les préjugés du passé en proposant des « installations » critiques ou des événements de style post-moderne. Ces pratiques bousculent davantage les traditions. Elles paraissent sécularisées mais ne s’attaquent pas elles non plus aux dieux. Ces milieux restent attachés à des types de sociabilité typiquement népalaises, fondés sur le groupe, la collaboration et des valeurs jugées moins occidentales. Ici comme ailleurs, les changements de valeurs opèrent rarement selon un modèle unique. Dans leur art toutefois, de tels artistes privilégient des représentations plus fragmentées, éclatées du corps humain et du cosmos que dans le canon classique. Leurs œuvres sont empreintes de désordre, d’ironie et d’inquiétude.

53Partie de la mondialisation, mon analyse débouche sur la notion — complémentaire — de modernité17 qui se traduit en népali par ādhunikatā et qui s’oppose à paramparā, la tradition. Comment le premier terme, que l’on emploie tantôt pour qualifier quelque chose relevant de la culture (chanson, arts, cinéma, littérature), tantôt pour parler de l’évolution des mœurs et du style de vie (vêtement, alimentation, valeurs individuelles), est-il perçu ? Les points de vue, les perspectives adoptées différent. Cependant, on peut soutenir que de nombreux Népalais ont une vision critique, négative de la modernité qu’ils associent à tout ce qui est mauvais dans le pays : les comportements non vertueux, la corruption, les migrations de travail inhumaines, les situations de dépendance extrême, les mélanges autrefois réprouvés, l’appât du gain. Elle pollue la tradition et détruit à terme les fondements de la culture. Parmi les hautes castes hindoues, l’idée du kali yuga, l’âge de fer dans lequel nous vivons, un âge dégénératif, est très présente.

54Les jeunes en revanche sont sensibles au côté positif de la nouveauté. La modernité jouit chez eux d’une image nettement plus favorable : qu’ils soient urbains ou ruraux, tous veulent émigrer pour tenter leur chance en Australie, au Japon, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni ou en Allemagne. La vie dans ces pays est jugée plus facile, plus moderne et les perspectives y sont, pense-t-on, plus intéressantes. Tout ce qui vient d’Occident est jugé de meilleure qualité en comparaison à ce qui se produit au Népal ou dans la Chine voisine. Quand les jeunes népalais regardent les touristes étrangers, ils envient leur richesse, leurs signes vestimentaires, leur liberté d’esprit ; ils aimeraient tout posséder. La culture moderne indienne aussi influe considérablement.

55Le mot népali bikās, que l’on peut traduire par « développement », et qui est employé à propos des ressources matérielles et humaines ainsi que des infrastructures socio-économiques, rallie quant à lui tous les suffrages. Ce fut le mot d’ordre de tous les gouvernements successifs depuis 1950, le sésame permettant de tourner le dos à l’ordre ancien, tyrannique, des Rana et de marcher vers le progrès. Pour les Népalais, bikās est synonyme d’hygiène, de routes, d’hôpitaux, de médecins, d’un environnement meilleur, d’un marché de l’emploi plus attractif, de progrès dans l’éducation, etc. C’est un moyen de fédérer les énergies (et l’argent de l’étranger). Devenir bikāsi, « développé », est donc une panacée, un but en soi. Seule une poignée d’intellectuels locaux remettent en question les modèles actuels de développement et le rôle prépondérant qu’y joue l’aide étrangère. A vrai dire, depuis 1960, le Népal a davantage plongé dans le sous-développement qu’il ne s’est développé au plan social et économique. De nombreux Népalais s’accordent à dire que le rôle grandissant joué par les partis politiques depuis trente ans n’a fait qu’aggraver la situation. Le constat est amer : le progrès, la modernité portent en eux la critique de ce qui est nouveau.

Bibliographie↑

ALSOP Ian, « The Masks of the Newars », Orientations, September 1993, p. 52-57.

ALSOP Ian, « Traditional Paintings in Modern Nepal: Seeing the Gods with New Eyes », in Simkhada Deepak (ed.), Nepal: Modernity and Nostalgia, Delhi, Marg Publication, 2011, p.47-58.

ASSAYAG Jackie, « La « glocalisation » du beau. Miss Monde en Inde, 1996 », Terrain, n°32, p. 67-82.

ASSAYAG Jackie (ed.), Les ressources de l’histoire, Pondichéry, Editions de l’EFEO, 2009.

BANGDEL Dina, « Packaging the Naked Budddhas. Authenticity, Innovation and Cultural Imaginings in the Tourist Art of Nepal », Ateliers d’anthropologie, n°43: « L’habillage des choses de l’art », 2016, p. 1-32.

BANGDEL Dina, Embodied Enlightenment: Samundra Man Singh Shrestha: Contemporary Newar Paubha Paintings, Kathmandu, Bodhisattva Gallery (catalogue d’expsosition), 2016.

BÉGUIN Gilles, « La peinture néware », Dossiers d’Archéologie, n°293 : Le Népal au pays de Kathmandou, mai 2004, p. 64-69.

CHITRAKAR Madan, Nepali Painting through the Ages, Patan, Patan Museum, 2017.

GUTSCHOW Niels, « Architecture: The Quest for Nepaleseness », in Simkhada Deepak (ed.), Nepal: Modernity and Nostalgia, Delhi, Marg Publication, 2011, p. 19-28.

HAGY Kathryn, « Between Yesterday and Today: Contemporary Art in Nepal », ASIA Network Exchange, n°1, vol. 19, 2011, p. 30-41.

HUTTINGTON John C. & BANGDEL Dina, The Circle of Bliss: Buddhist Meditational, Serindia Publications, 2003.

KITADA Makoto, « Cacā songs : the Oral Tradition in Katmandu », in Hiroko Nagasaki (ed.), Indian and Persian Prosody and Recitation, Delhi, Saujanya Publications, 2012, p. 193-227.

MACDONALD A.W & VERGATI A., Newar Art, Warminster, Aris & Phillips, 1979.

MALLA Kamal P., Classical Newari Literature: A Sketch, Kathmandu, Educational Entreprise, 1982.

MESSERSCHMIDT D. & DINA Bangdel, Against the Current. The life of Lain Singh Bangdel ; Writer, Painter An Art Historian, Bangkok, Orchid Press, 2006.

NANDY Ashish, « Foreword », in Harsha V. Dehejia, P.S. Jha & R. Hoskote, Despair and Modernity. Reflections from Modern Indain Painting, Delhi, Motilal Banarsidass, p. vii-xv.

PAL Pratapaditya, The Arts of Nepal, Part II, vol. 2, Leiden, Painting, E.F Brill, 1978.

PAL Pratapaditya (ed.), Nepal, Old Images, New Insights, Dehi, Marg Publications, 2004.

SHARMA Yam Prasad, Nepali Painting: A Critical Analysis, Kathmandu, Nepal Academy of Fina Arts, 2014.

SIMKHADA Deepak (ed.), Nepal: Modernity and Nostalgia, Delhi, Marg Publication, 2011.

SUBEDI Abhi, « Nepali Art: Nepali Utopia », Contributions to Nepalese Studies, n°2, vol. 22, 1995, p. 113-130.

HARPER Katherine Anne, « Re-Imagine the Universe. Neo-Tantra in Nepal », in Simkhada, Deepak (ed.), Nepal: Modernity and Nostalgia, Delhi, Marg Publication, 2011, p. 71-80.

SHAKYA Min Bahadur, « Paubha Paintings », Arts of Nepal, 2011.

TIMALSINA Sthaneshwar, « Time and Space in Tantric Art », in Pal Pratapaditya (ed.), Nepal, Old Images, New Insights, Dehi, Marg Publications, 2004, p. 20-35.

TOFFIN Gérard, « Exposer/Voir. L’image divine dans la religion et l’art Néwar (Himalaya) », L’Homme, n° 189, 2009, p. 139-164.

TOFFIN Gérard, « Jeu théâtral et acte rituel chez les Néwar du Népal. Une introduction au théâtre néwar », in Eve Feuillebois-Pierunek (dir.), Théâtres d’Asie et d’Orient. Traditions, rencontres, métissages, Bruxelles, Peter Lang, 2012, p. 141-164.

TOFFIN Gérard. « Théâtre et royauté entre Inde et Népal. A propos de l’Indra Jātrā à Katmandou », Hélène Bouvier et Gérard Toffin (dir.), Théâtres d’Asie à l’œuvre. Circulation, expression, politique, Paris, École française d’Extrême-Orient, « Études thématiques », 2012, p. 37-57.

TOFFIN Gérard, « Donations and Gift-Giving among Newar Buddhists, Nepal », Religion Compass, n°11, vol. 9, 2015, p. 423-442.

TOFFIN Gérard, Imagination and Realities. Nepal between Past and Present, New Delhi, Adroit Publishers, 2016.

TOFFIN Gérard and PFAFF-CZARNECKA Joanna (eds.), Facing Globalization. Belonging and the Politics of the Self, Delhi, Sage, 2014.

VAJRACHARYA Gautam V, « Crown Jewel of Newar Painting : Dicovery of a Masterpiece », in Pal Pratapaditya (ed.), Nepal, Old Images, New Insights, Delhi, Marg Publications, 2004, p.64-79.

VAJRACARYA Hiranya Raj, « Charya Songs and Dances in Buddhist Culture », in Newari, Paleswan Journal, Lotus Research Centre, vol. 16, 2000, pp. 51-67.

VAJRACARYA Ratna Kaji, Buddhist Ritual Dance, Kathmandu, Kala Mandapa, The Institute of Classical Nepalese Performing Arts, 1986.

VAJRACARYA Ratna Kaji, The Dasakarma Vidhi (Fundamental Knowledge on Traditional Customs of Ten Rites of Passage Amongst the Buddhist Newars, Kathmandu, Mandala Book Point, 2010.

VAJRACARYA Ratna Kani, Pulãgu va nhugu cacāh munā, Kathmandu, V. & V. Sakya, 1996.

VERGATI Anne, « A Newar Pilgimage to the Lake of Gosaikund », in Pal Pratapaditya (ed.), Nepal, Old Images, New Insights, Dehi, Marg Publications, 2004, p. 116-125.

WIDDESS Richard, « Caryā : the Revival of a Tradition ? », European Bulletin of Himalayan Research, n°12-13, 1997, p. 12-20.

Notes↑

1 Je remercie Raju Shakya, danseur de danse caryā, enseignant d’art plastique et peintre de masques pour son aide lors de la visite de ces ateliers et lors des interviews. Il me faut aussi exprimer ma gratitude à Ian Alsop et Makoto Kitada qui ont accepté de relire et de commenter des versions antérieures de certaines parties de cet article. Leurs remarques ont contribué à améliorer le texte. Je suis cependant seul responsable des erreurs éventuelles.

2 Les Néwar, une population de 1,5 million environ de personnes au Népal, ont excellé au cours de leur histoire dans les arts de la sculpture (bronze, pierre), de la peinture, de l’architecture et de l’orfèverie. C’est l’une des grandes cultures artistiques de l’Himalaya. Sur ce groupe ethnique, sa religion, sa société et son art, voir par exemple G. Toffin (1984) ainsi que A.W. Macdonald et A. Vergati (1979) .

3 J’utilise ici un système de transcription des mots sanskrits, népali et néwari légèrement simplifié. Les voyelles longues sont notées, mais ni les consonnes palatales ni les velaires.

4 Le théâtre dansé sans dialogue est souvent qualifié de bhāva pyākhã en néwari, du mot sanskrit bhāva, qui signifie : « émotion, sentiment, dévotion ». On peut dire aussi hulā pyākhã. Le théâtre dialogué est appelé khanlā pyākhã.