Instruments de musicologie1

Nicolas DoninDOI : https://dx.doi.org/10.56698/filigrane.80

Résumés

Résumé

En un peu plus d'un siècle d'existence, la musicologie a réuni toutes sortes d'outils théoriques (issus aussi bien de la pédagogie de la composition musicale que de la philologie ou des sciences humaines) dans le but de stabiliser et d'analyser des objets musicaux. Ce faisant, elle a proposé d'innombrables façons de dire et d'écrire la musique, dont certaines nous sont désormais une seconde nature : l'enseignement des formes musicales dans les conservatoires doit encore beaucoup à Vincent d'Indy, et les livrets de nos disques compacts répètent, en les simplifiant, les guides d'écoute pour le concert de la fin du XIXe siècle. Que nous ayons intériorisé ces techniques ou qu'elles aient été camouflées par les pratiques d'écriture des musicologues, il n'en reste pas moins que l'histoire des "instruments de musicologie" s'avère bien plus souterraine que celle, ostensible, des instruments de musique (que nous eûmes si longtemps sous les yeux ou dans les mains). La musicologie pourtant, comme la musique, trouve sa condition de possibilité dans des instruments et des opérations, qu'il faudra bien isoler, comprendre et renouveler, si nous voulons inventer ce rapport analytique à la musique auquel tout aujourd'hui nous engage – lutherie informatique, immenses bases de données en ligne, nouveaux modes d'écoute et de lecture, etc. Le présent article cherche, en partant du cas spécifique d’un guide d’écoute, à pointer quelques éléments de cette histoire – qui serait celle de notre rapport analytique à la musique plus qu’une histoire de l’écoute, et qui sous-tendrait en partie, à ce titre, nos actuelles conditions d’accès à la musique (notamment savante), tant sur le plan de la capacité de discrimination auditive que sur celui de la catégorisation des phénomènes musicaux.

Abstract

In a little over a century, musicology has gathered all sorts of theoretical tools (coming from pedagogy as well as musical composition, philology or humanitarian sciences) in order to stabilise and analyse musical objects. In doing so, it has brought in innumerable ways of speaking about and writing music, some of which have become second nature: the teaching of musical forms at schools of music still owes much to Vincent d’Indy, and the audio guides that come with our compact discs, duplicate, while simplifying them, the concerts guides at the end of the 19th century. Whether these techniques have been internalised, or hidden by the writing practices of musicologists, it remains that the history of “musicological instruments” appears to have much less visibility than that, patent, of musical instruments (which we have had in our hands for so long). Yet, musicology, like music, is made possible only by instruments and operations which need isolating, understanding and renewing, if we are to invent the analytical relationship to music which everything is now driving us to: computerized instruments, huge online databases, new listening and reading modes, etc. This article attempts, starting from the specific case of an audio guide, at pinpointing a few elements of this history, which could be that of our analytical relationship with music more than a history of listening, and which could underlie our current conditions of accessing music (especially learned music), as regards both the capacity of auditory discrimination and the categorisation of musical phenomena.

Texte intégral

1Si l’instrumentalité est prédéterminante pour la musique (en tant que condition de possibilité), cette catégorie peut en revanche paraître inhabituelle pour caractériser la musicologie en général. Cette dernière est souvent définie comme un discours « sur » la musique : supplément au fait musical, ce discours viendrait après ou par-dessus la musique, la prolongeant et lui faisant écho, déclinant dans le langage la trace de ses techniques et de leurs effets, voire ne disposant pas de moyens de production autonomes.

2La musique, qui ne se réduit pas à ses instruments, ne se fait pourtant pas sans eux. La musicologie n’aurait-elle en propre, au contraire de son objet d’étude, ni techniques ni instruments ?

3C’est ce qu’on pourrait penser de la musicologie historique, qui apparaît bien souvent comme le commentaire d’une trame de faits déjà donnés, circonscrits à un univers essentiellement livresque et dont la teneur en vérité ne ferait jamais vraiment question. Considérée sous cet aspect, l’histoire de la musique s’appuierait sur une sorte de base de données élémentaires en voie de totalisation, que l’on ordonnerait selon telle ou telle logique discursive, telle interprétation plus ou moins renouvelée. Historiens, épistémologues, sociologues des sciences ou anthropologues ont eu beau déconstruire inlassablement l’outillage mental et technique grâce auxquels les faits, comme leur nom l’indique, sont construits, la musicologie historique en a rarement tiré les conséquences pour son propre compte.

4La situation de l’analyse musicale est bien différente puisqu’elle n’a cessé depuis le XIXe siècle de rendre plus explicites ses méthodes et son outillage, afin de pouvoir construire collectivement des faits (notamment stylistiques). Ce qui implique des moments importants de confrontation méthodologique comme, pour la période récente et sous nos latitudes, les premiers congrès européens d’épistémologie musicale et d’analyse musicale. Mais – comme y a complaisamment insisté la new musicology – l’inventivité heuristique des analystes s’est le plus souvent épanouie au prix d’une conception idéologique de l’œuvre, de l’auteur et de l’autonomie de la musique (considérée comme un langage).

5Entre la technicité croissante de l’analyse, qui peine à définir sa fonction (traduire la cognition musicale ? prescrire l’écoute ? analyser pour le pur plaisir de l’analyse ?), et le retard dont souffre généralement l’histoire de la musique sur l’histoire tout court, les outils d’un dialogue font défaut malgré la complémentarité souvent postulée ou espérée entre les deux disciplines. Beaucoup reste à faire pour comprendre les conséquences aussi bien cognitives qu’épistémologiques d’un geste analytique ; et tout autant pour rendre possible la constitution d’une histoire problématique et compréhensive de la musique.

6Le présent article, en cherchant à interroger les instruments de la musicologie, postule qu’il est nécessaire de comprendre les opérations qui président à la constitution d’un fait afin de comprendre le fait (et d’en faire usage). En pratiquant quelques brefs coups de sonde dans l’instrumentarium passé de la musicologie, nous voudrions évaluer les implications de l’usage de certains outils et opérations au sein de différentes pratiques analytiques en musicologie. Mais par analyse, on entendra ici une notion plus large que la discipline « analyse musicale » (telle qu’elle est enseignée, notamment, dans les conservatoires et les universités) : en effet, cette dernière sera subsumée sous une catégorie plus générale, l’activité analytique dans l’appréhension de la musique.

7Cette activité analytique sera tout d’abord appréhendée par le « mauvais » côté, c’est-à-dire par des discours exclus du corpus de référence de la discipline analytique, car explicitement prescriptifs et visiblement dépassés – il s’agira en l’occurrence de guides d’écoute. Les questions posées par ce type de littérature – dite parfois musicographie – ont été davantage délaissées que résolues, et certaines d’entre elles hantent encore la musicologie. De façon plus générale, nous interrogerons des pratiques qui ne relèvent pas nécessairement de l’analyse musicale stricto sensu (celle des revues scientifiques et des enseignements universitaires). Nous considérerons des situations où serait conservé, et observable, le caractère paradoxal de l’expression liminaire « instruments de musicologie » – ce qui, pris sous cet angle, permet de placer sur un terrain partiellement commun des problèmes d’histoire de la musique et des problèmes de théorie analytique, par-delà les oppositions parfois un peu artificielles entre les différentes sous-disciplines de la musicologie.

La spécialisation de l’auditeur : pratiques analytiques pour l’écoute à la fin du XIXe siècle

8Au long de la deuxième moitié du XIXe siècle se développe, notamment en Allemagne, en Angleterre et en France, une littérature secondaire qui vient introduire les œuvres musicales et les commenter afin d’en faciliter la compréhension et/ou l’audition2. Présente dans la presse et parfois dans les partitions, cette musicographie est diffusée sous une forme autonome dans des notices comparables aux livrets d’opéra qu’on achetait au moment de la représentation. Leur contenu : un texte, souvent parsemé de citations musicales, qui suit le déroulement de l’œuvre en en indiquant les caractéristiques remarquables. A en croire leurs préfaces et postfaces, ces brochures pouvaient être utilisées de plusieurs façons : pour accompagner la représentation d’opéra, pour préparer une audition (opéra, symphonie) ou pour faciliter la lecture à vue de la partition. Ces guides d’écoute et de lecture portent des titres standardisés : « Analyse », « Analyse thématique », « Notice sur… » ou plus simplement le titre de l’œuvre et le nom du compositeur. Nous les nommerons, dans la suite de ce texte, guides d’écoute – terme d’usage nettement postérieur, mais permettant d’englober significativement l’ensemble de ces écrits de facture similaire.

9En effet, les analyses spéciales destinées à l’auditeur d’opéra ou de symphonie sont le lieu principal de certaines formes de prescription de l’écoute qu’elles partagent avec d’autres écrits contemporains différant par leur contexte de publication et/ou leur destination (presse musicale – critique d’une œuvre nouvelle ou article thématique sur une œuvre du répertoire –, ouvrage d’esthétique, etc.). La prescription de l’écoute, qui n’est pas uniformément présentée comme telle dans ces textes, s’appuie sur un jeu entre textes verbal et musical : aux programmes (dans tous les sens du terme) littéraires s’ajoutent en effet des extraits de partitions dont l’inclusion – autrefois inhabituelle dans ce contexte – ne fait désormais plus débat. Donnons un exemple, choisi parmi cent autres pour sa banalité, sinon sa représentativité, de cette conjonction entre langage écrit et notation musicale : une analyse de l’Orage de la Pastorale3, tiré à part de la Rivista Musicale Italiana (III, 4, 1896) vendu à Paris par la librairie Fischbacher, alors grande pourvoyeuse d’ouvrages musicaux (parmi lesquels de nombreux guides d’écoute). Dans le cadre d’une « Histoire esthétique de la Nature » (p. 3), l’auteur énumère rapidement différentes caractérisations musicales de l’orage chez Rossini, Berlioz et d’autres, se « réservant, comme un plaisir, et même un devoir à l’égard du génie, l’analyse détaillée de la Symphonie pastorale » (p. 5). L’analyse en question mêle des descriptions de la musique à la fois techniques et imagées (v. le texte des p. 10-11 : exemple 1), et des citations du texte musical dans une réduction pour piano. Le statut des citations n’est pas uniforme : le « premier éclat de l’Orage » (p. 10), introduit par une phrase qui en identifie le trait principal (les quintolets), semble pallier l’absence de la musique (on pourrait dire qu’il occupe la place d’un extrait sonore dans une émission musicale radiophonique du siècle suivant). Mais le régime de la citation fonctionne différemment à la page suivante : le texte dans lequel s’insère l’exemple de « l’averse idéale » instaure un jeu du regard entre la typographie, le son prescrit et le sentiment ; l’appréhension du texte musical est cette fois essentiellement visuelle, puisque basée sur l’équivalence postulée par l’auteur entre la courbe mélodique descendante et le mouvement naturel de l’averse.

10Pour pouvoir écrire une sorte de phénoménologie beethovénienne de l’orage, Griveau invoque le texte de la partition au même titre que les impressions sonores qui lui semblent encodées par cette dernière, et multiplie les techniques d’appréhension (métaphores, descriptions, technique musicale, références à d’autres traitements de l’orage (ici celui de Berlioz), etc.). Parmi les différents phénomènes identifiés et analysés par Griveau, le « motif » (p. 10) est, comme dans beaucoup d’autres guides de la même époque, la principale (voire la seule) clé proposée pour accéder à la musique.

11Avec le wagnérisme, effervescence et banalisation de ce modèle : d’innombrables opuscules proposent une table des leitmotive, le corps du texte analytique ayant pour fonction de mettre en mouvement les transformations motiviques, de donner au lecteur les moyens de suivre l’évolution d’un thème à travers la combinatoire qui dessine musicalement le drame. Des logiques fortement apparentées régissent alors ces guides (avec leurs « tables thématiques » au début ou à la fin) et les réductions pour piano d’opéras de Wagner (présentant, avant la première page de musique, les listes de leitmotive établies par Hans von Wolzogen). Ces différentes médiations sont partie intégrante d’un système technique de l’accès à la musique – donc de l’écoute en particulier – dans lequel le piano et les réductions ou arrangements qui lui sont destinés constituent un efficace appareil de lecture pour l’amateur d’opéras ou de symphonies. Les profondes différences de logiques et les évidentes ressemblances de format entre les tables thématiques des guides d’écoute, celles des réductions d’opéras de Wagner et les publicités d’éditeurs présentant des listes d’incipit des airs vendus séparément, témoignent de l’interopérabilité des éléments de ce système technique.

Exemple 1. Maurice Griveau, L’interprétation musicale de l’orage. Analyse de l’Orage de la Symphonie pastorale, Turin, Bocca Frères, 1896, p. 10-11.

12Les difficultés auxquelles se heurte le public allemand, puis européen, dans l’écoute des opéras de Wagner, le combat qui se joue pour discipliner les oreilles et leur faire aimer la musique de l’avenir, indiquent bien à quel point il était possible d’entendre différemment les mêmes œuvres, ou de ne pas les entendre du tout (du moins selon les critères du système de lecture et d’audition que ces opéras présupposaient). En France comme en Allemagne, le modèle du guide d’écoute, qui permet à l’auditeur de trouver les bonnes prises sur une musique difficile, devient un outil indispensable pour justifier les hardiesses de certains compositeurs, voire pour promouvoir les avant-gardes. Lorsque Charles Malherbe commente Esclarmonde de Massenet4, lorsque Julien Tiersot dissèque les Maîtres-Chanteurs durant deux cents pages5, lorsqu’Etienne Destranges fournit ses « Etudes analytiques, critiques, thématiques »6 des opéras d’Alfred Bruneau ou de Vincent d’Indy, tous n’ont de cesse de s’appuyer sur des pratiques analytiques désormais éprouvées afin de démontrer la grandeur et l’unité d’œuvres souvent jugées indigestes, trop denses, voire trop confuses par ceux qui en rendent compte dans les colonnes de la presse musicale. Aussi précis soient-ils dans la caractérisation des motifs conducteurs ou des transformations thématiques, leurs ouvrages sont donc des textes engagés (d’ailleurs pas nécessairement « pour ») qui font de leurs techniques d’analyse et de rédaction des armes dans les combats esthétiques de leur temps. Quelles manipulations matérielles leur permettent de rendre raison des œuvres ? Nous en caractériserons plusieurs, extraites d’un travail en cours consacré à l’analyse par Charles Malherbe d’un opéra de Saint-Saëns, Ascanio (opéra créé en 1890, sur le thème de Benvenuto Cellini ; poème de Louis Gallet d’après une pièce de Paul Meurice)7.

13Comme tout écrit sur la musique, celui-ci définit implicitement ce qu’est la musique – et ce qu’est cette musique –, mot après mot, ligne après ligne. Suivons encore une fois la piste des exemples musicaux (leur composition typographique, leur insertion dans le texte, etc.).

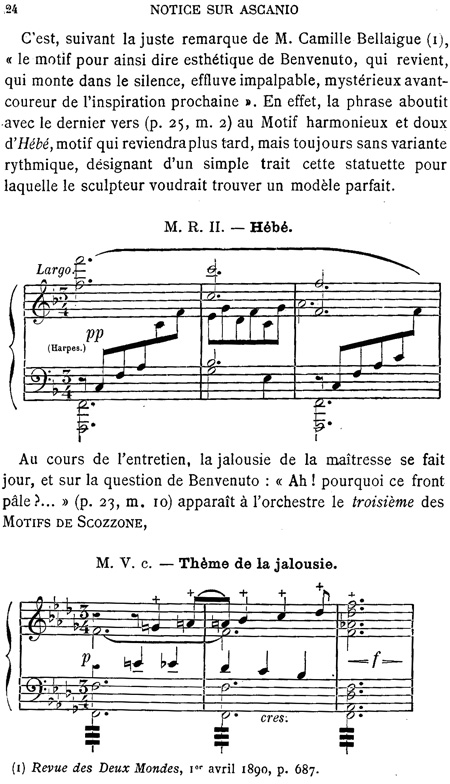

14Ils ont d’abord en commun de ne jamais citer la partition d’orchestre en tant que telle. Cette dernière est toujours citée de façon partielle, soit en une mélodie présentée sur une seule portée, soit en une réduction mélodico-harmonique sur une ou plusieurs portées. L’orchestration est secondaire : seuls les instruments solistes, généralement lorsqu’ils sont porteurs d’un motif, peuvent être mentionnés par une abréviation au sein de l’exemple musical. Il y a donc toujours réduction (c’est-à-dire sélection d’une voix principale, réécriture condensée d’informations harmonico-contrapuntiques, et élimination de données telles que l’intensité, l’agogique, etc.), mais pas de réécriture analytique du code, telle qu’un changement de repère (par exemple : remplacer les portées par un autre système de coordonnées) ou une représentation hiérarchisée de variables (par exemple : produire un tableau ou un graphique reportant l’évolution conjointe de paramètres). On est plus près des techniques usuelles de transcription et d’arrangements pour piano que de techniques d’analyse impliquant une notation, un mode de représentation spécifiques (dont les graphes schenkériens fourniront le paradigme au XXe siècle). De fait, tous les fragments sont notés de façon à être jouables au piano (même s’ils diffèrent de la partition piano/chant éditée). Ce faisant, ils hiérarchisent bien sûr les paramètres musicaux : hauteurs et rythmes priment ; articulation et phrasé peuvent compter ; nuances et indications d’instrumentation sont rares.

15Cette hiérarchie est logique dans son contexte : le texte principal ne se réfère pas aux nuances, il se réfère un peu à l’instrumentation et largement aux hauteurs des notes. C’est le texte qui introduit et commente les exemples musicaux, lorsqu’il ne les assimile pas tels un membre de phrase (pris entre deux virgules), laissant parfois supposer que la citation musicale se passe de commentaire ou de reformulation verbale. A l’intérieur des chapitres de la notice (divisée selon les actes de l’opéra), la présentation des thèmes dans le flux dramatique et musical de l’opéra suit deux logiques narratives à la fois : l’une, chronologique, fait du texte (y compris les citations musicales) un flux parallèle à celui de la représentation de l’opéra, ou de sa lecture cursive ; l’autre, par familles de variations, déploie le réseau motivique dans sa cohérence en négligeant le fait que les différentes occurrences d’un motif ne se succèdent pas immédiatement dans l’œuvre. En tentant de concilier ces deux modalités d’exposition du matériau, le texte ne suit donc pas rigoureusement la continuité de la partition : il opère régulièrement des retours en arrière après avoir mis en relation un passage avec ceux qui, plus loin, lui ressembleront.

16Des deux logiques, c’est celle de la successivité qui prédomine. Elle consiste bien souvent, non seulement à respecter la flèche du temps, mais aussi, puisque texte analytique et extraits musicaux sont entremêlés, à choisir, pour un passage donné, entre deux options : préciser le détail thématique (quitte à perdre de vue sa fonction dans la scène) ou bien faire avancer le récit du drame (quitte à négliger telle subtilité d’écriture musicale). En opérant ces choix, l’auteur restitue à partir de matériaux hétérogènes une continuité, une dramaturgie propres au guide d’écoute – à cet égard genre nouveau d’écrit sur la musique.

17L’autonomie relative du flux hybride ainsi proposé au lecteur-auditeur rend parfois difficile la lecture en parallèle de la notice et de la partition. Ainsi, la façon dont le texte de Malherbe introduit le motif d’Hébé (« la phrase [chantée par Benvenuto] aboutit […] au Motif harmonieux et doux d’Hébé », p. 24 : exemple 2) n’est-elle pas contradictoire avec ce qu’en produirait la lecture au piano dans la partition ? Cette dernière lui assignerait probablement une place secondaire, en en faisant l’insignifiante coda de la déclaration passionnée de Benvenuto. À cet égard, les trois mesures isolées par Malherbe donnent une vision tronquée d’une phrase conclusive de 2 x 2 mesures ppp articulée avec la transition (exemple 3 : p. 25, dernière mesure du premier système) vers la réponse de Scozzone, qui constitue visuellement un nouveau bloc (double barre ; changement d’armure, de tempo, de dynamique, de rythme, etc.). Le passage purement instrumental pointé par Malherbe est tout sauf thématique, si l’on se réfère à la partition en le réinsérant dans son continuum – ce qui le suit et ce qui le précède immédiatement. Qu’est-ce qui permet alors à Malherbe d’en faire un point d’accroche remarquable pour son lecteur ? Essentiellement le fait que le « simple trait » camouflé dans le registre intermédiaire « reviendra plus tard » (p. 24). Autrement dit, le guide s’appuie sur un savoir total du devenir thématique, qui est précisément ce qui manque au lecteur-auditeur découvrant l’œuvre pour la première fois : Malherbe, lui, sait que ce thème reviendra ; c’est pourquoi il peut faire de ce passage une véritable première occurrence – aussi subliminale soit-elle dans son contexte musical immédiat. Il permet à son lecteur, prévenu qu’il s’agira d’un retour, d’une énonciation à mettre en relation avec deux niveaux de contexte, d’anticiper correctement la deuxième occurrence. On retrouvera un mécanisme analogue à l’acte IV pour signaler la dernière apparition d’un motif : « Désormais, en effet, les Motifs d’Ascanio ne reparaîtront plus » (p. 73).

18Les exemples qui précèdent indiquent que le guide d’écoute joue comme correctif de la dispersion de l’attention, ou comme prothèse perceptive, par rapport à une première écoute ou à une première lecture qui ne saurait repérer toutes les finesses d’écriture d’une partition aussi complexe8. Malgré ces prévenances à l’égard du spectateur, il ne s’agit pas pour autant de gérer toutes les surprises et déceptions d’une première audition type. Ainsi, de façon générale, les grands effets dramatiques (brusques changements scéniques et/ou modifications subites de la texture musicale) passent à la trappe s’ils ne sont pas reliés à une famille de motifs. En outre, en supposant une lecture régulière et ininterrompue du guide, on ne peut pas acquérir la notion des proportions entre les différents passages commentés : chaque usage d’un motif est analysé une seule fois, qu’il soit passager ou qu’il soit immédiatement répété et travaillé. (Ainsi de certains passages longuement commentés, dont on ne peut pas deviner à partir du seul guide d’écoute s’ils sont mis en avant et répétés plusieurs fois dans la partition, ou si, au contraire, ils sont énoncés une seule fois en passant parmi des motifs plus marquants).

Exemple 2. Charles Malherbe, Notice sur Ascanio opéra de Camille Saint-Saëns, Paris, Fischbacher, 1890, p. 24.

Exemple 3. Ascanio. Opéra en 5 Actes et 7 tableaux d’après le drame « Benvenuto Cellini » de Paul Meurice. Poème de Louis Gallet. Musique de C. Saint-Saëns. Partition Chant et Piano réduite par l’Auteur (édition conforme au manuscrit original), Paris, Durand et Schœnewerk, s. d., p. 24-25.

19En fait Malherbe ne rédige pas un guide de la musique d’Ascanio ou de son livret mais bien un guide de ses motifs, presque uniquement. Ce qui ne relève pas de la logique des motifs est soit discuté (Malherbe va jusqu’à reprocher au compositeur de ne pas les avoir utilisés ici ou là, et lui suggère parfois les combinaisons qu’il aurait pu exploiter), soit passé sous silence – d’où les particularités précédemment exposées. La présentation des motifs est basée sur la table initiale (dont l’exemple 4 présente une partie), mise en narration selon le livret : le récit du devenir thématique se développe à l’appui d’exemples musicaux présentant la partition sous l’angle motivique. L’écoute est nivelée par la raison graphique9 : la meilleure écoute est celle qui peut situer les occurrences motiviques dans un tableau avec précision et exhaustivité. D’où le jugement porté par Malherbe, dans sa Conclusion, sur les différentes critiques parues lors des premières représentations de l’opéra. Il n’oppose pas tant les opinions favorables et défavorables à l’œuvre que les critiques musicaux qui ont identifié le travail motivique et les autres. Ne prenant en considération que ceux qui ont relevé l’utilisation de leitmotive (ou variante de ce terme), il procède ensuite à un classement qui semble ordonné d’après leur capacité à approcher de sa propre table motivique : « Dans le Progrès Artistique [Numéro des 29 mars et 5 avril 1890], M. Nevers a poussé la clairvoyance et la précision jusqu’à noter musicalement une quinzaine de motifs ; il en a fait une nomenclature qu’il propose, dit-il modestement, « à titre d’essai et sous toutes réserves ». Cette table, si incomplète qu’elle soit, lui vaut du moins une place à part entre tous ses confrères de la presse parisienne, et le reconnaître n’est que justice » (p. 87). La différence entre les conditions d’écoute du critique d’opéra et celles de l’érudit qui scrute, après coup et pendant des heures, le texte musical imprimé, apparaît ici, sinon comme quantité négligeable, du moins comme une différence d’intensité – non de nature.

20La « table thématique » placée entre l’introduction et le corps de l’explication, se veut donc tout autant une cartographie significative de la partition qu’une matrice pour l’écoute. Le fondement du travail de Malherbe semble avoir été principalement la réalisation de cette table : identifier les répétitions motiviques, choisir sous quelle forme un motif doit figurer dans la table initiale, hiérarchiser (la table distingue « motifs conducteurs » et « motifs rappelés ») etc. Le discours qui met en mouvement la table ne cherche pas à se substituer à la temporalité de la partition, à celle de la représentation, à celle de l’écoute ou à celle du drame : tenant compte de ces différents temps, Malherbe cherche néanmoins avant tout à reformuler un tissu motivique. Ce dernier est conçu comme ce qui sous-tend la partition, ce qui en rend raison (qu’est d’autre un motif ?) : c’est pourquoi, sans doute, sa présentation ne peut que précéder le texte principal. Mais pour autant, le texte musical ne se résout pas sans restes dans la table thématique : l’analyse ne porte pas également sur toute la partition, et le fameux ballet en style Renaissance du IIIe acte, qui a pourtant survécu au reste de l’opéra dans le répertoire des orchestres, est expédié en moins de trois pages (pour douze numéros, représentant une quarantaine de pages de la réduction pour piano). Symétriquement, on notera l’absence d’exploitation de l’indexation de la partition par la table thématique : cette dernière n’est pas utilisée comme un outil de classement qui aurait pu donner lieu à un index motivique en fin de volume, permettant de circuler utilement dans les partitions sans avoir à se reporter à nouveau au récit en y recherchant une à une les occurrences.

Exemple 4. Charles Malherbe, Notice sur Ascanio opéra de Camille Saint-Saëns, Paris, Fischbacher, 1890, p. 6-7.

Radicalisations, naturalisations

21La spécialisation de l’écoute dont témoignent toutes ces formes datées d’analyse de la musique correspond à un arraisonnement textuel : il s’agit bien d’entendre des unités d’écriture telles qu’elles sont formulées dans la partition, autrement dit d’écouter avec le discernement ou l’acribie de la lecture – et par conséquent d’être, dans l’écoute, de plain-pied avec ce que le compositeur a programmé par un fin travail motivique.

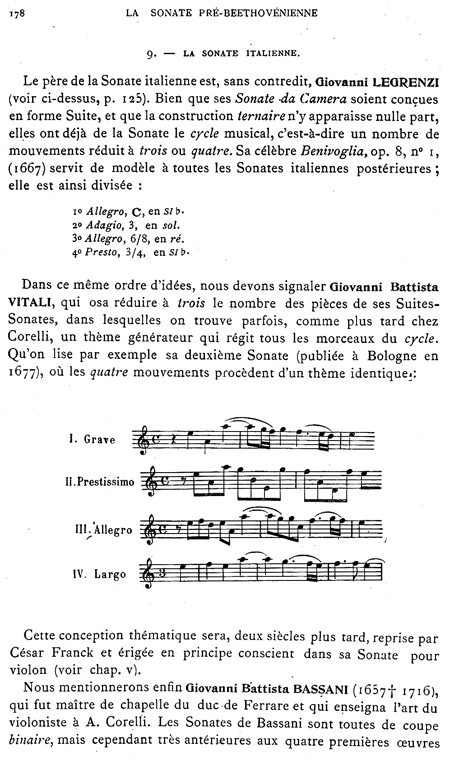

22Entrouvrir un troisième opuscule nous permettra d’indiquer jusqu’où pouvait mener la logique d’alignement de l’écoute sur le réseau motivique, lorsque les compositeurs faisaient leur l’héritage du wagnérisme et que l’utilisation des techniques d’écriture des guides d’écoute devenait une seconde nature pour leurs auteurs et pour une partie au moins du public.

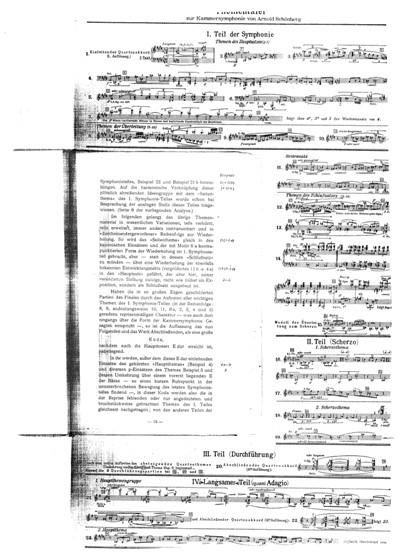

23L’un des livrets analytiques les plus spectaculaires de la Seconde Ecole de Vienne est celui réalisé par Alban Berg pour l’op. 9 de Schœnberg (Arnold Schœnberg. Kammersymphonie op. 9. Thematische Analyse von Alban Berg10). Au livret lui-même s’ajoute en effet une imposante « Thementafel » (table des thèmes – cf. exemple 5), feuille de grand format (l’A3 actuel) collée à la 3e de couverture et repliée à l’intérieur du guide d’écoute en trois rabats ; ces derniers, lorsqu’ils sont dépliés, encadrent les pages du livret, permettant à tout moment une vue synoptique de la symphonie tandis que le texte, page après page, commente linéairement la partition11. Chaque thème est numéroté par un chiffre principal, et divisé en cellules désignées par des lettres ; on retrouve en marge du livret les index des thèmes commentés.

24Bien que « destinée en premier lieu à un usage au concert » et restreinte à ce titre « à une analyse de la construction symphonique brossée à grands traits, et à l’énumération des thèmes essentiels » comme l’explique l’introduction, la brochure rédigée par Berg fournit une analyse de la partition extrêmement serrée. Alors que l’opéra de Saint-Saëns résistait, localement et parfois par pans entiers, à la lecture presque exclusivement motivique de Malherbe, la symphonie de Schœnberg se prête particulièrement bien, sur le plan formel et thématique, au travail – par ailleurs tout à fait comparable, même s’il est nettement plus radical – réalisé par Berg. Ici, la réduction et la présentation sont d’autant plus cohérentes que l’œuvre procède de la radicalisation et de la condensation de logiques compositionnelles particulièrement propices à la mise en texte et en table (réseau motivique, croisement entre forme sonate et symphonie, etc.). La congruence est particulièrement grande entre les techniques d’écriture de l’œuvre et la logique de l’« analyse thématique ». Pratiquement, la circulation entre texte du guide, table des motifs et partition s’opère très facilement grâce à une numérotation commune.

Exemple 5. Arnold Schœnberg. Kammersymphonie op. 9. Thematische Analyse von Alban Berg, Vienne, Universal-Edition, 1918, p. 12-13 et Thementafel.

25Comme les précédents, et de façon encore plus prononcée, le guide d’écoute de Berg est à la fois un outil d’aide à l’analyse et un outil d’aide à la synthèse. Outil d’aide à l’analyse : découpage d’éléments essentiels par réduction logique, déductibilité des éléments secondaires par rapport aux principaux, présentation isolant la mélodie et/ou d’autres éléments si nécessaires (contrechant, harmonie) ; ce qui rend possible une sorte d’alphabétisation des oreilles12 par le tri entre ce qu’il faut entendre et ce qui est inutile, ce qui est audible et ce qui ne l’est pas (les alliages de timbre, ainsi, semblent inaudibles, les contrastes de nuances également – ou en tout cas secondaires, etc.). Outil d’aide à la synthèse : tout d’abord en ce qu’il présente lui-même des motifs de synthèse, arrangements découpés ni tout à fait dans la partition d’origine, ni tout à fait dans la réduction pour piano, indiquant donc à l’amateur ce qu’il y a à entendre quel que soit son mode d’accès à l’œuvre ; mais surtout bien sûr au sens où il invite le lecteur-auditeur-déchiffreur à une synthèse particulière du flux de l’œuvre s’appuyant sur cette discrétisation et dont l’autonomie relative dont nous avons parlé est la condition de possibilité.

26En général, plus l’analyse/synthèse proposée par le guide paraît tendre à la tautologie – par exemple, chez Berg, parce que la partition se prête particulièrement bien à sa mise en table motivique –, plus elle est contraignante puisqu’elle semble se limiter à quelque chose qui était déjà là, au sens où Charles Rosen définit l’analyse comme « l’explication de ce qui est évident » : « L’analyse la plus convaincante se préoccupe moins de ce qui relève de l’ésotérique que du domaine courant. Elle nous aide à découvrir ce que nous savions sans l’avoir réalisé, elle met au jour la part plus ou moins inconsciente de notre expérience d’écoute ». Rosen précise ensuite l’effet de cette prise de conscience : « Devenir conscient de ce que nous avons toujours su modifie la nature de cette connaissance d’une manière étrange et imprévisible, et transforme notre façon d’écouter la musique. Des aspects de la musique qui, auparavant, agissaient indirectement sur nous acquièrent alors une clarté nouvelle »13.

27Performant, performante, l’analyse serait alors ce qui aiderait l’auditeur à littéraliser ce qu’il entend, à en extraire l’œuvre, identifiée à son texte – qui devient le seul référent commun à l’auteur, à l’interprète et à l’auditeur.

28Les opérations textuelles mises en œuvre par ces outils sont, à l’époque, à la pointe d’une technique d’écoute et de composition : Malherbe prétend dévoiler le travail caché du compositeur (« l’analyse thématique […] expos[e] le système adopté par l’auteur, en découvrant pour ainsi dire son point de vue » (p. 1)), et si Saint-Saëns correspond avec lui pour rectifier et préciser certains points14, leur discussion ne se situe pas moins sur un terrain commun, reconnu comme tel et clairement balisé. Il suffirait de se référer aux scrupules et aux incertitudes de l’analyse musicale de la fin du XXe siècle, notamment à propos de l’analyse des musiques récentes, pour sentir à quel point cette commensurabilité entre les points de vue du compositeur et de l’analyste peut ne pas aller de soi. (Même remarque pour Berg et Schœnberg, l’accord entre eux étant d’autant plus réciproque qu’il s’agit de deux compositeurs dont l’un a appris son métier auprès de l’autre.)

29Le guide d’écoute est une musico-graphie en acte puisqu’en informant l’auditeur à partir d’un univers de textes, il informe – donne forme à – son écoute et sa lecture, impose à celles-ci des catégories. À l’époque où la musicologie n’est pas encore une discipline bien délimitée ni installée, cette technique correspond donc au principal type de discours savant sur la musique largement diffusé. Ses usages par les destinataires sont malheureusement presque inconnus pour le moment, en l’absence de recherches spécifiques.

30On aura aussi reconnu dans ces guides les origines de nos modernes livrets de disques compacts ou des ouvrages de vulgarisation du répertoire qui fonctionnent encore sur ce modèle (par exemple la collection L’Avant-scène Opéra). Quoi de plus familier, encore aujourd’hui, que les opérations mises en œuvre dans l’écriture de la Notice sur Ascanio ou dans l’analyse de la Kammersymphonie ? Si ce type de pratiques analytiques et le discours qu’elles permettent de produire peuvent nous sembler désormais dénués d’intérêt scientifique, ayant été remplacés ou subsumés par d’autres techniques, c’est bien précisément parce que nous les avons toujours déjà connus, que ce soit par la lecture de semblables textes musicographiques ou par l’intermédiaire de la formation musicale dispensée dans les lieux d’enseignement de la musique. La longévité de ces prothèses auditives du XIXe siècle peut paraître d’autant plus surprenante que de nouveaux médias apparus entre-temps (le disque microsillon notamment) auraient pu susciter des musicographies plus proches de l’audition, se référant moins à la partition qu’aux supports et aux techniques du son enregistré. Loin de balayer ces témoignages d’un premier âge de la spécialisation de l’écoute musicale, la révolution du son enregistré en a simplifié et pérennisé les standards.

31Il faut néanmoins distinguer le moment de l’invention de ce type de prescription de l’écoute, de son utilisation naturalisée aujourd’hui. La référence à la partition et l’accord partagé par les spécialistes sur la façon d’y isoler les motifs, prenaient leur sens en relation avec la banalisation des pratiques amateurs vocales et instrumentales, deux façons de déchiffrer la musique en y participant. L’auteur d’un guide d’écoute pouvait raisonnablement créditer son lecteur de la capacité à lire les exemples musicaux, sinon à la table, du moins au piano ; sur cette base, il s’agissait d’intensifier une pratique d’écoute et/ou de lecture comme le laisse d’ailleurs entendre Malherbe en exposant comment Wagner avait anticipé les difficultés de son public à le suivre : « Il se peut qu’un tel langage soit compliqué, obscur, et qu’il passe, aux yeux de quelques-uns, pour “un jeu de devinettes à l’usage des amateurs de rébus” ; il se peut surtout qu’il ne soit pas compris la première fois qu’on l’entend. De là vient que Wagner n’hésitait pas à publier ses derniers ouvrages longtemps avant leur exécution. Mais la foule, dont l’éducation est plus avancée aujourd’hui qu’autrefois, se montre capable aussi d’une attention plus vive et d’une perspicacité plus grande. Un guide, comme la présente notice, suffit à l’avertir. Lui désigner certains thèmes, c’est l’inviter à en suivre les développements, c’est lui livrer le secret d’une jouissance nouvelle. L’auditeur, une fois prévenu, trouve bientôt, dans le récitatif ainsi traité, un intérêt presque égal à celui que l’air lui procure » (p. 91-92)15.

32Après l’essor des industries musicales du XXe siècle et la massification du marché des auditeurs non lecteurs, une telle logique n’aurait plus de fondement. Ce qui n’empêcha pas la prolifération d’écrits très proches par leur facture de celui de Malherbe – avec des fortunes variables selon le talent des auteurs et selon leur capacité à sélectionner des faits musicaux pertinents à la fois du point de vue du son enregistré et du texte musical.

33Autre aspect de la postérité des gestes analytiques observés dans les guides d’écoute, l’héritage plus directement musicologique. Bien des formes de la musicologie se sont appuyées jusqu’à aujourd’hui sur certaines des opérations textuelles, voire des conceptions musicales, inventées au dix-neuvième siècle dans la littérature précédemment évoquée ; la musicologie a pleinement joué le jeu de la raison graphique, de façon toujours plus prononcée et spécialisée au long du siècle, afin de manier toujours plus finement le texte musical. La « table » à la Malherbe devient de moins en moins liste et de plus en plus tableau, tandis que les procédures qui permettent d’isoler les motifs et de modéliser leurs relations au sein du tableau se rationalisent. Si l’on considère notamment les méthodes d’analyse inspirées de la linguistique et de la sémiologie proposées par Ruwet puis Nattiez, on peut mesurer tout ce qui les sépare d’exploitations plus anciennes de la mise en liste ou en tableau des motifs – mais aussi de quelle façon leur terrain structuraliste avait été préparé par elles.

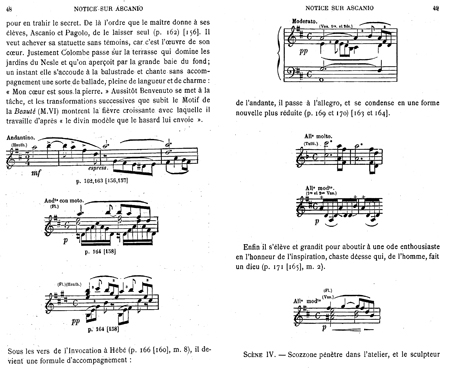

Exemple 6. Charles Malherbe, Notice sur Ascanio opéra de Camille Saint-Saëns, Paris, Fischbacher, 1890, p. 48-49.

34Ainsi de telle famille motivique (v. exemple 6), que Malherbe, conduit par son dispositif analytique et narratif, vient à mettre en évidence comme les « transformations successives que subit le Motif de la Beauté » (p. 48) au long d’une dizaine de pages de la partition piano/chant. Cette simulation accélérée du devenir d’un motif à travers ses variations, avec des interpolations qui tentent de rattacher entre elles les variations les plus éloignées, a ceci de non- ou de pré-analytique qu’elle ne présuppose pas (ni ne recherche) une figure sous-jacente aux diverses occurrences : on lit la recension des transformations d’un motif déjà donné dans la partition, cité dans la table thématique sous la forme de sa première apparition.

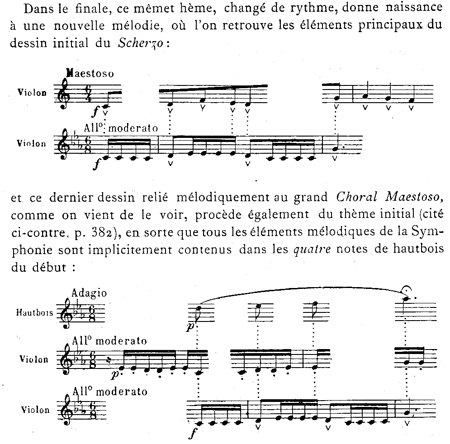

35Un pas est franchi dans l’utilisation de la superposition d’extraits musicaux par Vincent d’Indy et Auguste Sérieyx – pour prendre un exemple largement diffusé par l’enseignement. Leur mise en regard d’incipits thématiques chez Vitali et Tartini dans le Cours de composition musicale16 (p. 178 et 183) exploite la disposition typographique habituelle des ensembles à quatre parties, barre du système en moins (exemple 7). Visant à justifier téléologiquement la doctrine des thèmes cycliques par l’exhibition de leur préhistoire, cette mise en regard se systématise au fil du temps historique et en fonction des styles d’écriture étudiés (cf. en particulier les analyses du premier chapitre, « La Fugue »). Les relations mélodiques dans la IIIe Symphonie de Saint-Saëns déforment la typographie des extraits musicaux pour montrer leur dérivation du motif du hautbois (exemple 8)17. Enfin, dans l’article « La variation », succédant à un passage sur la variation ornementale dans le chant grégorien (domaine dans lequel la philologie de Solesmes avait déjà banalisé l’emploi de tableaux pour reconstituer des invariants et des apparentements mélodiques), les auteurs proposent une vision simultanée des différents « états successi[fs] » d’un même « Thème mélodique primitif (non employé par Haydn) », nommé « Schème mélodique » dans l’exemple musical (v. exemple 9). L’alignement au cordeau des différents thèmes isolés dans la partition permet de comparer, pour chaque temps de la mesure, les façons dont Haydn orne le thème « primitif » reconstitué par d’Indy – ce qui justifie au passage la confection de ce dernier, qui apparaît à la première ligne avec une sorte d’antériorité de droit sur l’ornement. La mise en relief de relations qui pourraient être inévidentes dans la typographie et le format normaux de l’imprimé musical, tient par le noyau mélodique commun qui en est déductible.

36L’analyse paradigmatique proposée par Ruwet un demi-siècle plus tard dans le contexte du structuralisme utilisera le tableau, à l’inverse des exemples qui précèdent, pour découvrir des phénomènes musicaux – et non pour exposer des résultats déjà obtenus par d’autres moyens18. Mais le point décisif dans l’utilisation du tableau concerne la question de la segmentation. À la recherche d’un « modèle analytique »19 explicite en musicologie, Ruwet note que « les analyses musicales, même les meilleures, […] ne formulent pas les critères de découverte sur lesquels elles reposent ».

Exemple 7. Vincent d’Indy, Cours de composition musicale. Deuxième livre – Première partie, rédigé, avec la collaboration de Auguste Sérieyx d’après les notes prises aux Classes de Composition de la Schola Cantorum en 1899-1900, Paris, Durand, 1909, p. 178.

Exemple 8. Vincent d’Indy, Cours de composition musicale. Deuxième livre – Première partie, rédigé, avec la collaboration de Auguste Sérieyx d’après les notes prises aux Classes de Composition de la Schola Cantorum en 1899-1900, Paris, Durand, 1909, p. 383.

37S’inspirant d’un critère utilisé par Gilbert Rouget pour l’analyse de chants du Dahomey20, Ruwet fait de la présence ou de l’absence de répétition l’opérateur de la procédure d’analyse. Il en vient donc à déterminer, comme il le résume en conclusion, une « procédure de segmentation, basée sur les critères de répétition et de transformation » (p. 133). Si cette procédure n’est pas automatisable en fait, comme il l’indique lui-même, elle tend à l’être en droit. L’analyse ne présente donc plus les résultats d’un découpage pratiqué sur la partition à l’aide d’un savoir implicite, elle se fait par la mise en tableau, dont le fonctionnement est censé permettre l’évacuation de tout savoir a priori.

Exemple 9. Vincent d’Indy, Cours de composition musicale. Deuxième livre – Première partie, rédigé, avec la collaboration de Auguste Sérieyx d’après les notes prises aux Classes de Composition de la Schola Cantorum en 1899-1900, Paris, Durand, 1909, p. 451.

38La relation entre cette représentation et le formatage traditionnel des partitions orchestrales – lequel fournissait précisément à Lévi-Strauss le modèle musical de l’analyse du mythe dans l’Anthropologie structurale, dont s’inspire explicitement Ruwet pour son modèle opératoire21 – a été utilisée par certains compositeurs qui se sont approprié les logiques paradigmatiques à des fins créatrices. Non pas par la génération de leur matériau pré-compositionnel selon des matrices – ce qui a été largement fait dans l’après-guerre, mais relèverait plutôt de l’importation de procédures de calcul dans la musique – mais, en un jeu intéressant sur la capacité de la partition à prescrire l’interprétation, en faisant affleurer des procédures compositionnelles à la surface de la notation. L’exemple canonique de ce jeu est la Sequenza VII de Berio (1967) : l’ensemble de la partition tient sur une feuille de grand format (52,3 x 66,5 cm) comprenant 13 lignes divisées chacune selon une même séquence temporelle remplaçant la mesure (3’’ puis 2,7’’ puis 2’’ puis 2’’ etc.), et matérialisée par des barres verticales transversales en pointillés. Le retour à la ligne n’est ni la coupe arbitraire due au format d’une page, ni l’expression d’une unité de phrasé (ou formelle) mécaniquement reconduite. Cette notation peut donc être lue à la fois comme un élément du dispositif qui a précédé et contraint l’écriture – le canevas de la composition –et comme une pré-analyse représentée de façon à obliger l’interprète à la prendre en compte – une grille de lecture.

39Contribution de Berio aux tentatives de sortie de la crise de la notation musicale des années 1950-60, la Sequenza VII constitue un exemple parmi d’autres des articulations nouvelles qui se créent alors, dans le sillage du structuralisme, tant du côté de la musicologie que de celui de la composition, entre outils de synthèse et outils d’analyse (au sens que nous donnions supra à ces termes). Il en va ici de même que dans les autres cas présentés précédemment : il ne serait pas très productif de séparer de façon systématique ce qui relève du vocabulaire et des techniques propres à la composition, d’une part, et à l’analyse ou l’écoute analytique d’autre part. D’Indy ou Schœnberg, en particulier, cherchent à banaliser des techniques d’écoute qui, articulées à une histoire générale de la musique – littéralement un grand récit –, fassent entendre la nécessité musicale de leurs esthétiques respectives – et fassent ainsi sonner, pour les auditeurs qui leur confient l’appareillage de leurs oreilles, toute musique selon les paradigmes qu’ils ont élaborés22. En ce sens, ils n’analysent que selon leur façon de composer, ou plutôt en vue d’elle ; et le plus prudent des analystes non compositeurs n’en reste pas moins, quant à lui, un auditeur spécialisé tenant compte du caractère synthétique de son écoute pour avancer dans son analyse – voire conscientisant son écoute à travers un vocabulaire et un outillage analytique partageables.

Ce que l’appareillage fait percevoir

40Jusqu’ici, nous nous sommes tournés vers des opérations (d’écriture, de réécriture, de mise en forme) internes au monde d’une musique écrite savante, essentiellement contemporaine des outils et instruments que notre enquête mettait en avant. Nous avons indiqué en quoi certaines de ces opérations étaient communes à différentes pratiques musicales de l’époque, et en quoi elles avaient nourri les façons d’écrire (sur) la musique au XXe siècle. Il s’est agi à chaque fois d’articuler les unes avec les autres : des techniques d’écriture, des manipulations matérielles, des conditions de production et de diffusion, des finalités explicites ou implicites.

41L’essentiel de ces gestes analytiques se situait dans un monde de papier, de partitions, de solfège traditionnel – ce qui devait ne plus aller de soi, comme on l’a noté, au siècle du son musical enregistré (fût-ce pour le répertoire de ce qui s’appellerait alors « musique classique »). Élargissons à présent le cercle des objets mis en jeu, adoptés par les musiciens, utilisés par eux au sein de dispositifs inédits. Et demandons-nous comment des appareils d’enregistrement et de mesure, en prenant part à un dispositif de captation et d’invention, deviennent ou ne deviennent pas des instruments de musicologie.

42Les références principales seront fournies par deux compositeurs contemporains de l’invention et de l’institutionnalisation de la musicologie moderne, et qui firent tous deux profession de savants, à des échelles et dans des circonstances bien différentes : Bela Bartók (1881-1945) et Maurice Emmanuel (1862-1938). Le premier a, comme d’autres pionniers de l’ethnomusicologie, adopté le phonographe pour constituer la science musicale du folklore ; il a aussi fait sonner dans sa propre musique des traits musicaux découverts chez les paysans. Le second, militant de la modalité, a imaginé, dans sa thèse sur l’orchestique grecque antique, de nouvelles méthodes archéologiques pour reconstituer l’insaisissable rythme grec de la danse et de la musique.

43Au sein de la geste bartókienne (découverte de la musique paysanne, rencontre avec Kodály, séjours prolongés dans les campagnes hongroises et roumaines puis de plus en plus éloignés de son terrain initial), arrêtons-nous sur l’adoption du phonographe. Le phonographe permet la constitution d’une phonothèque. La phonothèque rend possible l’approche comparatiste de Bartók ethnomusicologue : c’est en transcrivant et classant d’innombrables phonogrammes que Bartók identifie des structures scalaires et mélodiques caractéristiques de familles distinctes.

44Bartók a dit en quoi les possibles techniques offerts par le gramophone étaient la condition de possibilité de ce qui ne s’appelait pas encore l’ethnomusicologie. Non seulement « la science du folklore musical doit son développement actuel à Edison »23 puisque que le procédé phonographique permet de collecter des matériaux en grande quantité, sans préjuger de la capacité du savant à transcrire les mélodies fidèlement. Mais surtout, il permet d’accéder à un type de détail musical qu’il serait impossible de transcrire même si les musiciens avaient été en mesure de redonner plusieurs fois de suite la pièce sans aucune variation : « [un] grand avantage des enregistrements, c’est qu’avec une vitesse de rotation diminuée de moitié nous pouvons les écouter et les étudier dans un tempo très lent, comme si nous analysions un objet à la loupe. Il est évident que, de cette manière, nous pouvons observer bien plus aisément les caractéristiques infimes de l’interprétation »24. Or, il n’est pas absurde d’avancer – et sans doute l’expérience d’une pratique intense du gramophone a-t-elle incité Bartók à être catégorique sur ce point – qu’aucune mélodie ne saurait être fidèlement notée : « Soyons très clairs sur ce point, même les mélodies les plus simples ne peuvent être transcrites exactement. Nous n’avons pas de signes exacts pour le timbre, et il est presque impossible d’inventer de tels signes »25. Le danger de la notation sur le vif n’est donc pas des moindres : « Même le plus expérimenté dans la collecte ne peut au mieux transcrire qu’approximativement une telle mélodie s’il n’a pas d’instrument enregistreur. Sa transcription sera une moyenne – autrement dit une forme de la mélodie qui n’a jamais été chantée »…

45Bartók n’établit pas d’alternative simpliste entre une notation qui trahirait et un enregistrement sonore qui dirait vrai. Il a souvent souligné de quelle façon la présence du phonographe dans le village créait une scène totalement artificielle du point de vue ethnologique (mais efficace pour la collecte musicale) ; par ailleurs il a basé ses classements de mélodies sur les fiches de transcription, seul support possible de l’épreuve de la comparaison. Les deux formes d’enregistrement ont donc leur nécessité et leur revers. Bartók dénonce plutôt le caractère irréversible de mauvaises articulations entre les deux : celle qui placerait la notation à la source en lui donnant un statut équivalant à l’enregistrement, ou encore celle qui noterait d’après l’enregistrement comme on note sur le vif, autrement dit sans pouvoir ou vouloir réécouter. Interprétation écrite de l’interprétation sonore qu’est l’enregistrement prélevé chez les paysans, la notation est donc déjà porteuse d’un projet scientifique, et influence le résultat de ce dernier. Si le projet change, en particulier si les questions posées au matériau ne portent plus sur les paramètres dont la notation sait le mieux rendre compte, il faut pouvoir remonter en-deçà de celle-ci, réduire autant que possible le nombre de filtres qui séparent le savant du lieu et du moment de l’enregistrement – autrement dit revenir au phonogramme. « La science du folklore musical est relativement jeune ; pour ainsi dire, ses tâches, son objectif et ses points de vues analytiques changent, ou plutôt s’élargissent d’année en année. Des points de vue nouveaux surgissent pour l’analyse du matériau, des points de vue que nous n’avions pas même imaginés par le passé. En ayant des enregistrements à disposition, nous pouvons compenser les pertes du passé ; et sans eux, nous serions impuissants face à une révision qui pourrait apparaître comme nécessaire plus tard »26.

46Une description frappante des effets possibles du retour à l’enregistrement figure dans un article de la même époque, « Ce qu’on appelle le rythme bulgare »27. Un passage évoque l’échec des musiciens d’orchestre à intérioriser les rythmes composés. Bartók montre d’abord comment une mesure constituée de groupes de 2, 3 et 4 temps peut différer d’une mesure de durée équivalente dans la musique savante occidentale (par exemple : 9/8 décomposée en 4+3+2/8 vs 9/8 décomposée en 3+3+3/8). Il témoigne ensuite de l’incapacité d’excellents instrumentistes à jouer tel thème de danse simple dans une mesure à 5/8, la croche à 200 unités métronomiques : « après plusieurs essais, ils ne furent pratiquement pas à même de jouer la mélodie a vista, ils essayaient toujours de transformer la mesure en 6/8 ». Suit un deuxième exemple de mélodie – la même notée de façon beaucoup complexe (mesure à 9/16, double-croche à 360, etc.) – ainsi commenté : « Quelques années plus tard, en révisant ma notation, j’ai remarqué que l’enregistrement avait alors été mal noté ; il devait exactement donner : [ex. musical]. Que se serait-il bien passé si je leur avais présenté la danse sous cette forme ? »28. Illustration directe du point méthodologique précédent, cette révision ainsi décrite laisse à penser que ce ne sont pas seulement les nouveaux points de vues analytiques qui forcent à revenir sur les phonogrammes, mais bien aussi la réécoute de ces derniers qui suscite de nouvelles questions. De la première à la seconde transcription, il y a non seulement redoublement de l’expérience d’écoute mais peut-être aussi accroissement ou affinement de certaines capacités de l’oreille de Bartók en tant qu’elle forme un couple avec des prothèses mécaniques toujours mieux ajustées à sa pratique d’écoute.

47La capacité de discrimination auditive de Bartók évolue donc au long de sa collecte, de ses réécoutes, de ses publications, etc. Y jouent le rôle d’outils non seulement le phonographe et les phonogrammes, mais aussi les traces d’écoute que sont les transcriptions : Bartók s’appuie sur les insuffisances qui se révèlent dans la première notation pour pouvoir écrire la deuxième. Ce jeu subtil d’interactions entre les deux types d’encodage et entre les traces successives que Bartók laisse de sa propre écoute, n’est possible qu’à la condition d’avoir intégré en profondeur les procédés phonographiques aux principaux moments de l’activité scientifique (la collecte, la réécoute, la transcription, l’archivage).

48Maurice Emmanuel n’est pas seulement un compositeur, un ami de Debussy et un professeur de Messiaen, mais aussi un des premiers musicologues, spécialiste de la musique et de la danse grecques antiques. L’un de ses principaux travaux d’érudition concerne cette dernière – sujet de sa thèse29, soutenue à la Sorbonne en 1895. Tandis que Bartók, dans l’exemple précédent, sauvegardait les mélodies populaires et les réinventait (comme objet scientifique et comme matériau compositionnel), Maurice Emmanuel cherche à identifier et à ressusciter des gestes dont il ne reste pas, en un sens, de traces spécifiques. Si le dispositif de captation qu’il élabore ne porte pas de façon directe sur la musique, on verra qu’il s’insère dans un projet plus large où les questions du rythme et du geste, commune à la musique et l’orchestique, sont centrales, au point de recouper l’étude de phénomènes musicaux.

49Victor Basch a résumé ainsi le projet d’Emmanuel dans le numéro d’hommages réunis par La revue musicale à la mort du compositeur en 1938 : « Pour étudier […] l’orchestique grecque on avait jusqu’à lui recouru exclusivement aux textes des auteurs qui nous renseignaient, avant tout, sur la valeur morale que les Grecs attribuaient à la danse. Sans, bien entendu, négliger ces témoignages, Maurice Emmanuel a soutenu que les sources, de loin les plus riches auxquelles il fallait puiser, étaient les monuments figurés, les images orchestiques peintes sur les vases, les figurines en terre cuite et les reliefs […]. Ce sont ces images qui nous apprennent comment les Hellènes dansaient dans l’espace rythmique et dansaient dans le temps » (p. 43)30.

50Maurice Emmanuel conçoit la danse comme l’une des manifestations d’un concept plus large de rythme, sous-tendant les « trois arts musicaux » alors unifiés31. C’est pourquoi le théâtre et la poésie sont porteurs d’une promesse d’éclaircissements quant à la danse : « La Rythmique poétique, si elle était définitivement restaurée, apporterait à l’étude des monuments figurés le plus utile secours. […] Chez les anciens, [l’union des trois arts] est telle que si l’on arrive à la connaissance exacte du rythme de leur poésie, on a du même coup pénétré le secret du rythme musical et du rythme orchestique » (p. 3-4). Faute d’éléments suffisamment certains dans le domaine poétique, Emmanuel captera le rythme des Grecs par l’intermédiaire des représentations du mouvement dansé. L’originalité du dispositif qu’il met en place à cet effet tient à un double usage de la chronophotographie – technique d’analyse photographique du mouvement récemment mise au point par le physiologiste Etienne-Jules Marey (1830-1904) – comme concept méthodologique et comme outil de validation.

51Il s’agit d’abord d’utiliser les monuments figurés comme des photogrammes, en postulant la permanence des figures fondamentales de la danse grecque à travers les siècles – autrement dit l’homogénéité du corpus que constituent les douze siècles de monuments figurés recensés dans les musées européens. Emmanuel étudiera donc non pas l’histoire du mouvement dans la Grèce antique, mais la permanence (voire l’anhistoricité) de ses figures de base : « Le point de vue auquel on se place ici n’a pas permis de procéder à une enquête méthodiquement chronologique. Les lacunes sont trop nombreuses dans les diverses séries monumentales pour qu’on puisse espérer jamais suivre pas à pas les transformations de la danse grecque. On a été contraint de la considérer dans son ensemble, d’en faire par artifice une sorte de bloc […]. Sans invoquer la continuité et la persistance des traditions antiques, dont ce modeste Essai fournira plus d’une preuve nouvelle, nous ferons remarquer que ce que nous étudions de la danse grecque, le mouvement, peut être isolé du reste de son histoire. Nous cherchons moins à suivre les transformations des types orchestiques qu’à retrouver, à travers leurs variations, la gymnastique qui s’applique à tous. […] Quels sont, chez les Grecs, les modes du mouvement orchestique ? »32.

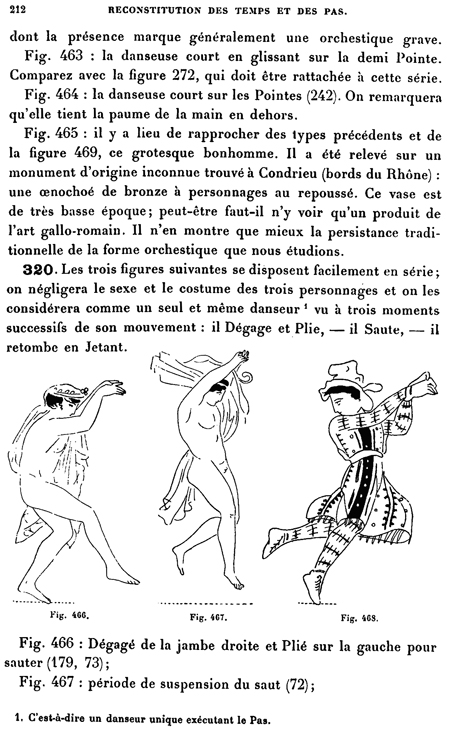

52Les similarités de postures observées sur différents objets sélectionnés seront donc interprétées comme les différents états d’un même mouvement, et la mise bout à bout d’images dérivables les unes des autres fournira l’ensemble d’une figure de danse (l’exemple 10 en donne un exemple). Les images de danse dispersées dans le temps et l’espace sont donc sélectionnées en fonction notamment de leur réalisme, puis ramenées à un commun dénominateur par la photographie (Emmanuel se référera donc à des images en deux dimensions d’images en deux ou trois dimensions ; elles sont ensuite classées par familles.

53Jusqu’ici, la chronophotographie a servi de concept pour l’analyse des archétypes gestuels, à travers la juxtaposition argumentée de photogrammes censés rendre compte d’une unité logique orchestique. Mais Maurice Emmanuel ne se contente pas de transposer « à rebours » la méthode de Marey ; il utilise également le chronophotographe afin de tester la plausibilité des gestes reconstitués et de déduire les parties manquantes du mouvement. Pour ce faire, il demande à une danseuse de l’opéra de réaliser les figures dont il n’a reconstitué, à partir de son corpus, que quelques états figés (exemple 11) – c’est ce que Michel Frizot appelle le « contrôle réversif »33. Emmanuel travaille alors avec Georges Demenÿ (1850-1917), proche collaborateur de Marey pendant une quinzaine d’années à partir de 1880, fondateur du Cercle de gymnastique rationnelle et inventeur (notamment) du phonoscope, qui permettait l’analyse photographique des mouvements de la parole, et leur synthèse à des fins pédagogiques (pour les personnes sourdes) ou commerciales (étendre l’usage bourgeois de la photographie à des « portraits vivants »)34.

54La resynthèse n’est donc pas seulement une vérification de la faisabilité des gestes reconstitués, mais aussi la production d’une hypothétique grammaire contemporaine de la danse grecque antique. Ce faisant, Emmanuel opère un léger déplacement par rapport à l’approche de Marey. Michel Frizot écrit en effet : « Quant au cinématographe, […] Marey en voyait les avantages scientifiques sans en comprendre les modalités d’usage populaire et spectaculaire. Pour lui, la “synthèse” n’est pas un objectif, mais le moyen de contrôler la justesse de l’analyse, devenue une phase très performante par l’emploi de l’obturateur périodique »35.

Exemple 10. Maurice Emmanuel, La Danse grecque antique d’après les monuments figurés, par Maurice Emmanuel,... Analyses chrono-photographiques obtenues avec les appareils de M. le Dr Marey, dessins de A. Collombar et de l’auteur, Paris, Hachette, 1896 [Genève, Slatkine Reprints, 1987], p. 212.

Exemple 11. Maurice Emmanuel, La Danse grecque antique d’après les monuments figurés, par Maurice Emmanuel,... Analyses chrono-photographiques obtenues avec les appareils de M. le Dr Marey, dessins de A. Collombar et de l’auteur, Paris, Hachette, 1896 [Genève, Slatkine Reprints, 1987], planche V.

55Si le travail d’Emmanuel n’est certainement pas non plus pré- ou proto-cinématographique, son usage de la synthèse semble néanmoins un peu plus qu’un moyen de vérification, puisque le compositeur se plaçait dans une perspective de restauration qu’il avait déjà explorée en composant des œuvres à partir de la modalité et des mètres grecs. Nous ignorons cependant si Emmanuel a envisagé, à cette époque, de réaliser un ballet exploitant les figures reconstituées grâce à sa méthode. La resynthèse chronophotographiée ne pouvait prouver, en tout cas, la validité historique de la reconstitution ; seule une assurance physiologique était donnée : un corps humain spécialiste de danse pouvait, à la fin du XIXe siècle, danser selon la reconstitution proposée sans rencontrer d’impossibilité physique.

56Le dispositif n’est donc jamais devenu musical. De même que la restauration conjointe des « trois arts musicaux », tant espérée, n’a pas eu lieu du vivant d’Emmanuel, l’unification méthodologique entre ses recherches sur le rythme musical et ses recherches sur le rythme dansé n’est pas advenue. Il y eut quelques frottements entre l’instrumentarium de Marey / Demenÿ et des questions musicales, mais sans suite. Ainsi Demenÿ commence-t-il avec Marey la publication d’Etudes de physiologie artistique faites au moyen de la chronophotographie36 ; mais c’est au moment de la brouille qui éloignera définitivement les deux hommes. Lui-même violoniste, Demenÿ publiera plus tard une Physiologie des professions. Le violoniste, art, mécanisme, hygiène (Paris, 1905). Emmanuel, quant à lui, n’a pas exploité la méthode mise en place pour la danse afin, par exemple, de reconstituer les gestes des instrumentistes : son archéologie musicale porte essentiellement sur les échelles, modes et rythmes tels qu’ils ont été définis par les traités, la littérature et les notations musicales. Les images de pratiques musicales sur les monuments figurés ne sont pas suffisamment précises ni nombreuses pour être considérées comme des « enregistrements » de gestes caractéristiques ; elles sont donc traitées comme une iconographie organologique traditionnelle. Si la méthode diffère, en revanche la finalité restauratrice est présente dans les deux domaines – beaucoup plus explicitement pour la musique que dans les travaux sur la danse, si l’on se fie à l’avertissement qui ouvre l’article « Grèce (art gréco-romain) » rédigé par Emmanuel pour l’Encyclopédie de Lavignac et La Laurencie : « Mon ambition est de [fournir à mes confrères] des matériaux utilisables, de les aider à transporter dans notre art quelques-uns des moyens employés dans l’Art Antique, en un mot de faire servir l’archéologie musicale à l’enrichissement de notre domaine »37.

57Si le dispositif heuristique de La Danse Grecque… n’a donc pas été musicalisé, on pourrait faire en revanche de l’utilisation du chronophotographe par Emmanuel la métaphore technique d’un fantasme familier des historiens de la musique, à savoir celui d’une évolution continue des langages et des styles – que l’on pourrait comprendre et restituer à partir d’une série d’exemples caractéristiques ordonnés chronologiquement. L’idée que les formes et les styles se transforment de cette façon implique la possibilité de placer les unes à la suite des autres des séries de partitions, à la façon des photographies de monuments figurés réunis par Emmanuel – et l’on pourrait peut-être lire sous cet angle la thèse de la « Continuité de la langue musicale »38. Une science stylistique cohérente suppose une telle colonne vertébrale, par rapport à laquelle des écarts à la norme d’une époque peuvent être situés (soit comme accélération du mouvement, dans le cadre d’une histoire de l’innovation, soit en marge de l’évolution principale). C’était précisément à ce type d’opération que se livrait d’Indy dans sa vaste téléologie historique menant aux sonates et symphonies à thèmes cycliques. Depuis le XIXe siècle, que de descriptions de l’histoire de la tonalité, de la fugue, de la Messe, ou de la sonate présentant le développement organique d’une « forme », généralement gratifiée d’un moment (beethovénien) de plénitude définissant un avant et un après ! La tentation est grande39 de lire un ensemble de phénomènes musicaux apparentés comme une collection ordonnée, montrant la mise au point progressive d’un concept.

58Cette chronophotographie métaphorique procède donc d’une catégorie plus générale, la mise en série, qui peut être commune à des démarches analytiques antagonistes (elle n’implique pas de postuler une continuité entre les points comparés les uns aux autres). Ainsi – pour en revenir au moment structuraliste précédemment évoqué –, c’est au moyen de la notion de la mise en série que Jean-Jacques Nattiez abordera, dans Fondements d’une sémiologie de la musique, la question des limites de l’analyse d’une œuvre isolée : « L’expérience structuraliste en général, et les extraits d’analyses dans le chapitre précédent, laissent penser que l’analyse de l’œuvre isolée est possible : lorsqu’elle présente suffisamment de récurrences internes, en effet, on peut en faire apparaître des caractéristiques, mais en réalité on ne peut jurer qu’elles lui sont propres, tant qu’on n’a pas mis l’œuvre en série […] avec la famille plus vaste à laquelle elle appartient » (p. 358). Le principe de la mise en série sert à découvrir des points communs et à échafauder des taxinomies : il est « à la base des techniques de l’automatique documentaire qui consiste, par exemple, dans le champ de l’archéologie, à inventorier, sans critères a priori de pertinence, les traits descriptifs des monuments, et sur la base de cet inventaire neutre, de repérer, aux fins de caractérisation stylistique ou autre, les traits communs à plusieurs monuments » (p. 359). C’est par le biais de la mise en série, même (ou surtout ?) dans sa version stricte tendant à l’automatique, que prennent forme dans l’analyse musicale tous les problèmes de l’histoire, de la culture, de la société.

59Mais tandis que la référence à l’archéologie dans cet extrait faisait signe vers un ensemble fini et stable d’objets à sérier, il n’est pas sûr qu’il puisse en aller de même pour l’étude de genres musicaux massivement diffusés par l’imprimerie depuis plusieurs siècles, et encore pratiqués par des compositeurs et interprètes contemporains de l’analyste. Si la mise en série, bien qu’elle soit au principe d’un « inventaire neutre », peut servir des démarches divergentes voire opposées (de l’inventaire sans connaissance a priori jusqu’à la téléologie la plus déterministe), c’est bien parce que le matériau sur lequel elle est pratiquée est toujours déjà travaillé par un projet : d’une part, une œuvre ou un fragment donné peut appartenir à un nombre indéfini de groupes au sein desquels une mise en série produira des apparentements différents ; d’autre part, la nécessaire homogénéité des éléments mis en série va rarement de soi – il a fallu d’abord la construire, de façon plus ou moins volontariste, comme on l’a vu dans les cas d’Emmanuel et de Bartók. Ces derniers ne jouissaient pas de conditions comparables à celles dans lesquelles Marey captait le mouvement, soit au sein d’un dispositif expérimental (laboratoire – la Station physiologique – et instruments – l’appareil chronophotographique en particulier) dont il contrôlait à force de perfectionnements la reproductibilité, la cohérence interne et l’adaptabilité au type de sujet analysé. La mise en série de partitions présuppose, avant même le moment de l’analyse et en vue de l’élaboration matérielle d’un espace de comparaison, un important travail préalable de filtrage philologique et typographique (mise en partition de parties imprimées séparément, translation des notations anciennes ou inhabituelles vers les conventions usuelles de l’analyste – qui ne les englobent pas –, etc.), sur lequel on ne peut pas toujours revenir, et qui incite à abstraire le texte musical des diverses pratiques en fonction desquelles il était rédigé.

60Qu’en est-il dans les us et coutumes effectifs des musicologues ? Comment fonctionnent les mises en séries effectuées, simulées ou présupposées par de nombreux travaux d’historiens et d’analystes ? Là encore, le chantier de l’explicitation des pratiques analytiques reste ouvert. Le caractère prescriptif de nombreuses formes d’analyse aujourd’hui datées a rendu l’affaire d’autant plus complexe, en influençant en retour les logiques de composition et de réception. L’exemple de la « forme sonate » est l’un des plus massifs, comme l’aura fermement rappelé Charles Rosen dans ses mises en garde successives à l’orée d’un ouvrage – Formes sonate – qui tentait d’éviter les travers téléologiques et prescriptifs des discours habituels sur le sujet. Rosen doit d’abord mettre à distance la terminologie qui constitue précisément son point d’entrée dans la question : « Le terme “forme sonate” est une invention d’[Adolph Bernhard] Marx. La codification de la forme sonate a contribué au prestige qu’elle a acquis aux XIXe et XXe siècles comme forme suprême de la musique instrumentale, cette suprématie étant garantie par Beethoven. Cette description, qui généralise dans une large mesure les procédés de Beethoven, est normative et conçue avant tout pour aider à composer. Ces aspects de Beethoven […] qui présentaient le plus d’intérêt pour le compositeur du XIXe siècle ont été isolés comme base de généralisation ; ce sont essentiellement l’ordre et le caractère des thèmes »40. La généralisation est devenue aussi une banalisation : cette grille formelle, « définie par des théoriciens du deuxième quart du XIXe siècle sur les bases des pratiques en cours à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe »41, a été profondément naturalisée par les musiciens et mélomanes des XIXe et XXe siècles, pour lesquels le modèle défini par Marx et ses variantes allaient constituer des schèmes d’écriture, de lecture, d’écoute, d’interprétation.

Terme provisoire

61Comme nous le suggérions au sujet de l’écriture des guides d’écoute dans la deuxième section de cette enquête, la robustesse de l’outillage ne garantit pas la pertinence des résultats de son utilisation : il y eut, il y a, il y aura peut-être des usages plus ou moins ingénieux et plus ou moins adaptés à leur objet, de l’attirail analytique fabriqué par les musiciens et par les premiers « musicologues » durant la deuxième moitié du XIXe siècle42. Aussi faut-il considérer à la fois les instruments et les usages, les dispositifs et leur terrain.

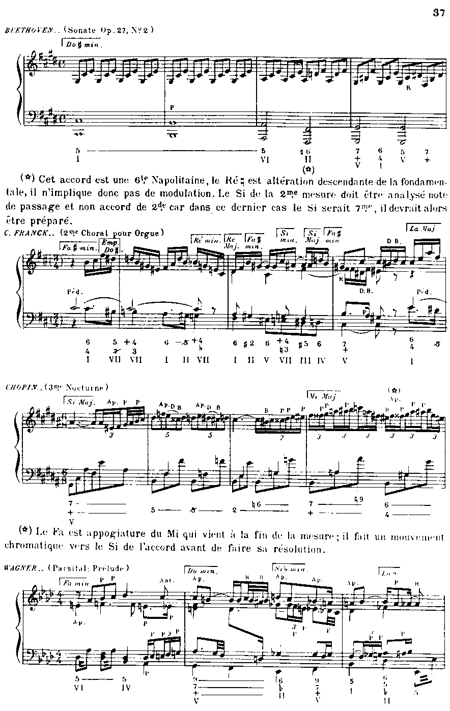

62Les meilleurs outils ont leurs limites : cette maxime de bon sens pourrait être exemplifiée, nous semble-t-il, par une analyse harmonique inoubliable, celle d’un extrait de Schœnberg par laquelle Yvonne Desportes clôt symboliquement son Précis de 1948. Le dernier chapitre du manuel rassemble « Quelques exemples d’analyses musicales »43 : Bach, Rameau, Beethoven ou Franck s’y succèdent, représentés par des fragments d’œuvres pour piano (ou réduites pour le piano), impeccablement chiffrés et annotés par l’harmoniste (exemple 12). Un texte de quelques lignes commente à chaque fois le texte musical annoté afin de dissiper toute ambiguïté d’interprétation du chiffrage par le lecteur – par exemple « Dans la 2ème mesure l’appoggiature inférieure fait sa résolution avant l’ap. supérieure » (Rameau, fragment d’Hippolyte et Aricie). Parmi les contemporains (p. 38-39), Ravel (début de Noctuelles) se prête visiblement mieux que Debussy (début de Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir) à l’analyse harmonique d’Y. Desportes ; et l’extrait de L’oiseau de Feu, sobrement souligné par quelques longues pédales d’accords de deux à quatre sons, fait l’objet d’un commentaire plus général que les précédents caractérisant le style du compositeur : « Dans l’œuvre de Strawinsky on rencontre beaucoup de pédales (simples, doubles, triples, quadruples, sur lesquelles glissent des accords plus ou moins altérés, par mouvements chromatiques ou diatoniques ». Progressivement, l’outillage utilisé devient à la fois trop englobant et trop tatillon (les pédales harmoniques, attribuées sur la foi de quelques notes graves, servent à contextualiser des figures chromatiques truffées de notes dites étrangères), perdant de vue ce qui fait la singularité harmonique du passage analysé.

Exemple 12. Yvonne Desportes, Précis d’analyse harmonique, Paris, Heugel & Cie, 1948, p. 37.

Exemple 13. Yvonne Desportes, Précis d’analyse harmonique, Paris, Heugel & Cie, 1948, p. 39.

63Ce désajustement culmine avec Schœnberg, dont le troisième et dernier fragment analysé, quoique typique de la méthode de composition avec douze sons (Suite op. 29, les trois premières mesures de la Gigue), est pointilleusement rattaché à une dizaine de tonalités différentes, coiffant un chiffrage audacieusement absurde (exemple 13) commenté par cet euphémisme : « Ce dernier exemple est écrit dans la forme dodécaphone avec système sériel, il est donc assez difficile de l’analyser suivant le système harmonique courant ». « Fin du précis ».

64Quand la fonction assignée à l’outil n’est pas explicitée ni assumée, le danger est donc grand de le voir tourner à vide, ou penser à la place de l’auteur. Une façon moins anecdotique que la nôtre – mais non moins en prise avec une forme de quotidienneté du rapport savant à la musique – de le dire, figure dans les conférences réunies par Charles Rosen sous le titre Aux confins du sens. Rosen y montre, selon un raisonnement semblable à celui que nous avons cité à propos des formes sonates, que notre conception de l’analyse musicale est non seulement issue du romantisme allemand, mais largement déterminée dans ses méthodes par les procédés compositionnels de Beethoven : « Depuis Hoffmann, l’idée selon laquelle les grandes œuvres se développent organiquement à partir d’un germe unique et infime a exercé une telle influence que nous avons essayé de lire les procédés de Beethoven dans la musique de ses prédécesseurs […]. En ce sens, la musique de Beethoven est bien à l’origine de notre conception de l’analyse musicale, qui s’est pour cela limitée, arbitrairement, aux méthodes d’examen adéquates à sa musique » (p. 70). Non seulement cette conception exclut de nombreux phénomènes musicaux dignes d’analyse, mais qui plus est, certains d’entre eux disposent d’une conceptualisation latente qui n’a pu s’épanouir dans le cadre fixé à partir du modèle beethovénien. Ainsi, chez Verdi « la tinta, la couleur ou l’atmosphère qui fait le mélange de toutes choses en un tout, […] n’est pas réalisée d’abord par les relations des motifs, comme chez Beethoven, pas davantage par une structure harmonique étroitement symétrique, comme chez Mozart, et c’est pourquoi il fait le désespoir des analystes qui savent seulement utiliser, comme instruments de dissection, les concepts de motifs et de zones harmoniques » (p. 91). Notre instrumentarium analytique, comme les techniques et les technologies en général, comporte une mémoire. Les instruments de musicologie gardent plus ou moins vivement la trace de leurs conditions d’émergence et les usages qu’ils permettent ou suscitent sont conditionnés (non pas de façon déterministe, mais bien au sens où ils s’appuient sur des conditions de possibilité). En ce sens, développer une musicologie, c’est en même temps penser ses outils – les inventer, ou les réinventer. Cela suppose en premier lieu la réactivation de cette mémoire implicite de l’analyse, trop souvent refoulée au profit d’un rapport strictement utilitaire (« instrumental » au sens usuel du terme) à la « boîte à outils » analytiques.

65Prendre au sérieux l’instrumentarium des musicologies passées – fût-il parfois opaque ou placé en retrait –, comme nous avons tenté de le faire l’avons tenté sommairement, c’est en même temps situer réflexivement (voire mettre à l’épreuve) ses propres pratiques ; cela incite aussi à interroger le caractère opératoire que pourraient avoir de nouveaux gestes et outils à l’époque de l’informatique et du numérique. Question qui se pose en filigrane de l’ensemble des situations que j’ai abordées, et qui donne lieu à différentes recherches actuellement à l’Ircam44. Que ce soit le jeu dangereux entre description et prescription, le renouvellement des manières d’écouter par le couplage entre une oreille singulière et un dispositif prothétique, ou encore les interactions entre outils d’aide à la synthèse et outils d’aide à l’analyse, ces problématiques sont communes à notre temps et au moment historique, distant d’à peine plus d’un siècle, sur lequel nous avons concentré notre investigation.

Notes

1 Ce texte est issu d’une conférence publique donnée à l’Ircam sous le même titre le 26 janvier 2004.

2 Sur l’émergence de nouvelles formes d’écrits sur la musique destinés aux nouveaux publics de cette époque, voir Leon Botstein, « Listening through Reading: Musical Literacy and the Concert Audience », 19th-Century Music, XVI/2 (automne 1992), p. 129-145.

3 Maurice Griveau, L’interprétation musicale de l’orage. Analyse de l’Orage de la Symphonie pastorale, Turin, Bocca Frères, 1896.

4 Charles Malherbe, Notice sur Esclarmonde, Paris, Fischbacher, 1890.

5 Julien Tiersot, Etude sur les Maîtres-Chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, Paris, Fischbacher, 1899.