Cet article est la prolongation d’une table ronde traitant de « la bataille des images », qui a eu lieu à l’EHESS de Paris, le 29 octobre 2019.

Dans la confrontation entre les gilets jaunes et le pouvoir contre lequel ils se sont soulevés, les images ont été volontiers utilisées comme des armes. Si la violence des images est bien réelle, cette violence n’est pas, pour la plupart d’entre elles, de nature physique, mais plutôt symbolique et psychologique : on ne fait plus confiance aux images « pour elles-mêmes », on les manipule et on cherche à leur faire dire ce que l’on veut. Ceci pose la question du rôle des auteurs et des diffuseurs, puisque ce ne sont pas les images qui font la bataille mais bien ceux qui les produisent et qui les diffusent, cherchant ainsi à faire passer certains messages, à imposer certaines visions du monde, avec leur lot de préjugés, de valeurs, d’injonctions.

En tant que réalisatrice de films documentaires et ancienne ethnologue, il était nécessaire de se situer à la fois parmi les auteurs qui portent un regard singulier sur l’actualité et parmi les observateurs qui cherchent à comprendre ce qui se joue de l’intérieur. Dans ce contexte, je devais trouver ma place, entre le gilet jaune que je portais et mon « bataillon » particulier, celui des artistes et des réalisateurs, dont la principale arme est le regard subjectif connecté à une réalité dont chacun va définir les lignes. De fait, pour citer Émile Zola, « une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament1 ».

Il m’a fallu arpenter la France en diagonale pendant plus d’un an, fréquenter de nombreux gilets jaunes, ronds-points, assemblées et assemblées des assemblées, observer de près les images produites pour et contre ce mouvement, afin de pouvoir définir clairement les intentions cinématographiques qui viendraient se déployer dans mon film.

Cet article raconte ma démarche et les questions qui m’ont habitée, de la rencontre de terrain au projet de film documentaire Les Voies jaunes, en cours de production2.

Avant le feu

Au début du soulèvement des gilets jaunes, je finissais d’accompagner dans les salles Mémoires d’un condamné, un film documentaire sorti en novembre 2017, qui s’intéressait à Jules Durand. Cet ouvrier du Havre avait été condamné à mort en 1910, à la suite d’une machination patronale doublée d’un crime judiciaire. Dans le climat de guerre sociale qui agitait la France une décennie après l’affaire Dreyfus, Jules Durand, à la tête du Syndicat des ouvriers charbonniers, avait été pris pour cible afin de mater la gronde sociale.

Munie des deux seuls portraits de lui dont on dispose, j’étais partie à la recherche de sa mémoire. Les dossiers sur l’affaire Durand et sur le cas Durand (il finit ses jours à l’hôpital psychiatrique) ayant « mystérieusement disparu », j’allais interroger les paysages et les visages du Havre d’aujourd’hui. Les lieux qu’il avait fréquentés, les milieux ouvriers et populaires qu’il connaissait, un juge, une avocate et un médecin me racontaient son histoire.

J’avais tourné ce film pendant les mobilisations contre la loi El Khomri, en pleine période de criminalisation des mouvements sociaux, et à travers Jules Durand, j’évoquais les combats d’hier et d’aujourd’hui, les luttes ouvrières et la justice de classe dont il est le symbole...

Pendant que Mémoires d’un condamné était présenté dans les salles obscures, à l’occasion des projections-débats où j’étais invitée un peu partout en France, j’allais me promener pour visiter de nouveaux endroits et discuter avec les habitants. J’observais les zones déclassées, les rues silencieuses aux boutiques fermées, les grands centres commerciaux remplis de consommateurs précaires… À chaque fois, je prenais le pouls du lieu et après les projections, lors des débats toujours passionnants, resurgissaient les questions liées aux difficultés sociales et aux souffrances professionnelles, à la baisse de la mobilisation politique, au sentiment grandissant d’injustice, dans une société perçue comme fortement clivée. J’entendais la désolation des associations culturelles qui avaient du mal à faire venir les auteurs, mais aussi les spectateurs « scotchés devant la télévision ». Et souvent, je recevais ces remarques pleines de gratitude : « Vous avez bien voulu venir jusqu’ici… » ; « votre film parle de nous, ça fait du bien... » Je pensais : « Un jour, je reviendrai, je ferai un film sur cette France de l’ombre, sur ces femmes et ces hommes dont on ne parle pas. » Mais ce sentiment, à l’époque, était plutôt triste...

Un an après la sortie du film, ces paysages délaissés que j’avais traversés, je les voyais soudain peints de jaune et pleins d’une effervescence nouvelle. Quand j’ai appris que le plus gros rond-point du Havre se trouvait justement boulevard Jules Durand, j’ai pensé qu’il y avait là comme un appel.

*

Début décembre 2018, dans la lignée de ma réflexion sur l’histoire des luttes populaires et de leur mémoire sinistrée, j’enfilai mon gilet jaune et rejoignis différents groupes et assemblées, à Paris et à Saint-Denis.

Face au traitement inique de ce soulèvement par les médias conventionnels, je me demandais combien d’images, d’histoires, de récits, d’articles, il faudrait réunir pour le raconter autrement, pour qu’une bonne fois pour toutes, on sache que ce n’était pas… une mobilisation d’hystériques, une foule haineuse, une horde de beaufs et de racistes, de « sans-dents » tapant sur les vitrines. Combien d’images, mais surtout quelles images ?

Je me mis à imaginer un projet de film qui suivrait une ligne tracée par des rencontres avec les gilets jaunes. Je la voyais se dessiner du Havre à Marseille, ce qui se justifiait par un critère aussi subjectif qu’intuitif : il fallait que je retrouve les petites villes, villes moyennes, zones périurbaines ou rurales que j’avais rencontrées récemment, et je souhaitais qu’il y ait, aux deux bouts du récit, deux grandes villes portuaires où s’organise le trafic des conteneurs vers le monde, symbole de la mondialisation – dont il est question en arrière-fond de ce mouvement. Je pensais que ces extrémités formeraient une sorte de boucle, le voyage s’achevant comme il avait démarré, devant la mer, et qu’entre les deux, on cheminerait au gré des témoignages, dans une ligne zigzagante descendant vers le sud.

*

En décembre-janvier 2018, j’écrivais mon projet de film documentaire Les Voies jaunes dont voici un extrait du synopsis :

« En novembre 2018, des femmes et des hommes, issus principalement des catégories populaires, ont enfilé leur gilet jaune et se sont rassemblés sur la voie publique pour manifester leur mécontentement et leurs revendications.

« En caravane, sur un itinéraire lent qui traverse la France du Havre à Marseille, je pars sur “les voies jaunes” afin de recueillir les images de ces territoires peu visibles mais très mobilisés, et les associer aux témoignages de gilets jaunes.

« En contrepoint, on verra – via les déplacements en voiture – des images de ce mouvement tel qu’il a été présenté et commenté par la télévision. »

Dans ce projet, je proposais donc de mettre côte à côte les témoignages de gilets jaunes et leurs paysages, une manière de raconter avec leurs voix, vu à travers leurs yeux, ce moment unique de l’histoire, en l’opposant aux images et aux discours stéréotypés de la télévision.

Par le truchement du « road movie », je pensais pouvoir faire de grandes enjambées thématiques et géographiques, réussir en quelque sorte à « tout dire » – aussi bien les êtres que les idées – de la réalité sociale des uns et des autres, des ronds-points et de la vision biaisée des médias. Bien sûr ce projet, bourré de bonnes intentions, était illusoire.

L’expérience du réel

Début 2019, je déposai le dossier Les Voies jaunes dans les commissions de demande d’aide à l’écriture cinématographique et j’effectuai dans la lancée une série de repérages : en avril-mai, entre le Havre et Argenton-sur-Creuse, puis en juin de Montluçon jusqu’à Valence, et plus tard, en novembre, à Marseille. À chaque fois, j’assistais aux assemblées, je passais du temps dans les ronds-points et les cabanes, j’enregistrais des témoignages, prenais des notes, etc.

Le premier repérage avait démarré au Havre sur un épisode pénible mais riche d’enseignements. Le jour de l’Armistice, les gilets jaunes avaient défilé avec des croix blanches et des banderoles évoquant les morts et les blessés du mouvement. Ils étaient habillés de noir avec leurs gilets par-dessus et avançaient dans le silence de la nuit, sur la grande rue de Paris, au cœur de la ville moderne dessinée par Auguste Perret. Ils étaient une cinquantaine, sans personne autour pour les regarder, sauf la BAC et les Renseignements généraux, qui les suivaient de près.

La charge poétique de cette soirée était si forte (je pensais à ces séquences belles et tristes des films de Federico Fellini) que je me décidai à filmer. Dès que je sortis mon pied de caméra et mon micro, les Renseignements généraux vinrent me voir. Ils se présentèrent et me questionnèrent sur mon identité, mon projet, l’itinéraire prévu par le groupe... Devant ma suggestion d’aller le leur demander directement, ils me prirent en photo, ainsi que mon matériel, et me signalèrent qu’ils avaient repéré ma voiture.

Je continuai cependant à filmer, notamment parce que les gilets jaunes m’y encourageaient, disant que, grâce à ma caméra et contrairement à ce qui se passait d’habitude (parce que « c’est la ville d’Édouard Philippe »), ils ne seraient peut-être pas « dégagés » par la BAC. Après un tour vers les bassins, le petit groupe s’installa sur le parvis de l’Hôtel de Ville, où il planta ses croix dans l’herbe, des bougies à côté. Ils se mirent à chanter Le Chant des partisans puis, un peu plus fort, On est là, on est là…

Je partis du Havre vers minuit. Rapidement, je me rendis compte que j’étais suivie par la voiture des RG, qui roulaient quelques dizaines de mètres derrière moi. Nous étions seuls sur l’autoroute jusqu’à Évreux. Je les regardais dans le rétroviseur et mon imagination fonctionnait à plein régime : j’entendais la petite musique des films d’espionnage, la poursuite en voiture avant le climax…

Cet épisode aussi traumatisant que ridicule m’avait confortée dans l’idée qu’il était nécessaire de défendre le geste artistique coûte que coûte. Il me permettait d’affirmer que si l’art, en tant que tel, est politique, c’est parce que le droit de créer librement est imprescriptible et que l’engagement d’un artiste n’est pas lié à un parti pris idéologique ou partisan, mais bien à la place de la création qu’il défend, dans une société donnée et à un moment donné. Je savais que d’une manière ou d’une autre, de film en film, de rond-point en rond-point, je n’avais cessé d’interroger la question de la liberté et de la créativité, dans son rapport au pouvoir et à l’autorité, à tout ce qui contraint et opprime.

J’en tirais aussi une leçon : si le fait de filmer une déambulation pacifiste posait problème, c’était que quelque chose d’autre, de plus complexe et de plus profond se jouait à ce moment-là. C’était peut-être parce qu’il n’y avait eu ni poubelle incendiée ni vitrine cassée, mais de la poésie à revendre, que c’était dangereux ?

*

Je poursuivis mon itinéraire en traversant des paysages magnifiques dans une nature resplendissante : prairies aux vaches repues, tachées, blondes ou rousses, champs vert-gris de blé ondulant sous la brise, routes arborées parsemées de tâches de lumière et ciels à dormir dehors.

Ces paysages contrastaient avec les espaces imposants et inquiétants qu’avaient occupés les gilets jaunes depuis quelques mois : le Stade Océane, boursouflure bleue à l’entrée du Havre, la centrale EDF qui fonctionne au charbon et déverse ses fumées noires dans le quartier populaire des Neiges, la raffinerie Total à Gonfreville-l’Orcher, très polluante pour l’estuaire de la Seine, les péages au pied des ponts de Tancarville et de Normandie, privés et hors de prix, le gros hangar noir d’Amazon près d’Orléans, les centres commerciaux de Carrefour, Auchan et Leclerc un peu partout... En passant à proximité de ces lieux investis par le pouvoir de l’argent, on percevait comme un chuintement. J’entendais la parole de gilets jaunes qui me racontaient avoir voulu « bloquer l’économie mondiale » et je pensais qu’ils avaient réussi au moins à dénoncer par leurs occupations et leurs manifestations tout un système d’exploitation, de mercantilisme, de pollution... Je notais ces emplacements dans l’idée de revenir un jour en faire des images.

À proximité des autoroutes se trouvaient aussi les ronds-points, lieux informes où personne n’habite ni ne s’arrête, que les gilets jaunes avaient investis pour les transformer en lieux de vie, de discussion, d’invention, de complicité... Il régnait une joyeuse excitation dans le fait d’animer ces espaces innommables, dont l’utilité était de donner « des directions à prendre » et donc d’orienter, d’ordonner, d’astreindre. La complicité entre les gilets jaunes et les automobilistes se ressentait dans l’expression bruyante des coups de klaxon, des phrases d’encouragement ou pleines d’insultes criées en passant, des discussions spontanées sur le trottoir ou, toujours discrètement, dans le don de sacs de commissions énormes, de boîtes de gâteaux délicieux.

Quand les rassemblements se faisaient plus rares, il en restait encore les traces : le bitume fondu, les inscriptions au sol, le gilet jaune fouettant l’air comme un drapeau en haut d’un lampadaire, les tracts et les panneaux décorés abandonnés dans la pinède au centre du rond-point... Je photographiais ces restes de la mobilisation qui faisaient écho aux récits que j’enregistrais, presque simultanément.

« Pour moi, ça a commencé le 17 novembre, au rond-point du Stade. Une copine m’appelle : “Ça bloque de partout.” J’ai dit : “Je sortirais bien mais pas de gasoil.” Elle me dit : “Je viens te chercher.” On est resté jusqu’à 4 heures du mat’ et là, on était plus que quatre gilets jaunes, on avait l’air un peu ridicule… Alors on a éteint le feu, prévenu les pompiers… “Allez, c’est fini, on rentre.” Mais le lendemain, ma copine, elle m’appelle : “Y’a encore du monde !” », racontait Tatiana, employée dans la manutention au Havre.

Ce qui m’impressionnait beaucoup, c’était de voir combien ceux que je rencontrais désiraient que l’on suive leurs faits et gestes et que l’on recueille leur témoignage. Je n’avais pas assez de mes journées pour enregistrer tous les récits et je me disais qu’il faudrait un régiment de réalisateurs, d’ethnologues, d’étudiants, de journalistes engagés... pour recueillir cette parole qui abondait, vibrait, s’étendait à longueur de jour et de nuit.

J’étais sidérée aussi par l’avancée du mouvement. Les expériences les plus diverses s’offraient à moi, mais toujours, il y avait l’incroyable « effet rond-point », ferment d’une intelligence collective, d’une solidarité et d’une expression populaire vivante, créative, qui se retrouvaient dans les manifestations, les actions, mais aussi devant chaque problème que les individus et les groupes pouvaient rencontrer.

« Il y avait aussi beaucoup d’échanges au Stade. C’était de l’entraide, du soutien, c’était un peu comme si on prêchait la bonne parole. “Viens prendre un café, il en reste ; t’as pas froid ? Tu veux des gants ?”… Comme ça... “Ben tiens, je suis fatigué, je rentre chez moi, je te laisse mon manteau, je reviens dans deux heures, je viendrai le chercher...” », racontait encore Tatiana.

Je voyais qu’il s’agissait d’un mouvement global, fait d’enragés, d’affamés, de militants de tout bord, de curieux enthousiastes, de personnes mises à bout par le système et qui ne croyaient plus qu’en elles-mêmes. La machine avait démarré, rien ne pouvait plus les arrêter, en dehors du fait que tout le monde semblait épuisé et que beaucoup y avaient laissé des plumes, dans les nuits blanches, les gardes à vue, les prises de risques individuelles ou familiales. Mais toujours, on était dans le présent, « sur le fil de l’actualité » en permanence.

Si à l’évidence, le soulèvement des gilets jaunes redonnait du sens au collectif et au politique, jamais on ne s’en revendiquait : j’entendais souvent « on n’est pas politique », comme si le politique était un concept désuet et qu’il fallait inventer autre chose. On imaginait, pareillement, que le monde devait se transformer, en partant « du bas », des besoins individuels, des expériences de terrain, de la nécessité d’être utile à tous, en commençant par les plus précaires. En partant de ces convictions partagées, on avançait des diagnostics et on réfléchissait aux solutions.

Puisque tout était à revoir et que rien n’était impossible, on établissait des listes de problèmes. Les doléances remplissaient des pages et des pages de cahiers de brouillon. Les automobilistes les commentaient et les signaient sur les ronds-points et les gilets jaunes les déposaient dans les mairies ou à la préfecture, où personne, disaient-ils, ne les lisait.

« Plein de fois sur le rond-point – on se pelait, c’était une horreur – on posait la question : “Mais vous, qu’est-ce qui vous dérange, à l’heure actuelle ?” On a deux cents personnes qui ont parlé, ça a été long avant qu’on arrive vraiment à organiser ça. Après, on a fait une mise en commun de ce qui était ressorti sur tous les ronds-points et on a sélectionné les vingt ou trente premières revendications qui étaient sorties unanimement. Ensuite, on a récolté des signatures, on les mettait sur des cahiers de brouillon. On les a portés au préfet, qui nous a jamais reçus. Donc on a eu son premier secrétaire. Mais c’est jamais ressorti. Pourtant, la pétition, on en était à 2 300 signatures », disait Muriel, professeur de sport à Évreux.

Les débats sur les ronds-points allaient loin, par exemple sur la question des privatisations, celle de l’évasion fiscale, de l’ISF, etc., ce qui ramenait souvent à au référendum d’initiative citoyenne (RIC), dont Étienne Chouard avait fait la promotion sur les réseaux sociaux ou en se déplaçant dans les assemblées un peu partout.

Antoine, un ingénieur en électronique retraité, à Saint-Marcel dans l’Eure, avait son idée sur les autoroutes :

« Bon, on a vendu nos autoroutes, autour de 10 milliards. Aujourd’hui elles rapportent 4,7 milliards par an aux actionnaires. Si on voulait les racheter, elles nous coûteraient 50 milliards. Si on disait “on a fait une bêtise”, déjà avec la fraude fiscale, on pourrait les racheter. Mais bon, sinon, avec les dividendes, sur moins de dix ans, on aurait remboursé l’achat… On pourrait imaginer plein de choses, ça fait partie des ateliers constituants du RIC. C’est formidable le RIC... C’est tellement formidable qu’ils en veulent pas ! ».

Je notais que les convergences avaient lieu « mine de rien » : les tendances politiques se croisaient et discutaient autour d’une table, d’un brasero, même si chaque groupe finissait par se cristalliser autour d’orientations politiques plus ou moins affirmées.

Tandis qu’à Gaillon (Eure), on distribuait des tracts pour les élections européennes où il était écrit « Contre Macron, votez Frexit », j’entendais Christine, qui « vote Jojo », La France insoumise, m’expliquer :

« Hervé, notre porte-parole, il est patron dans un garage, alors il a un peu l’habitude de diriger. Il est pas trop de gauche mais il est super. On aurait pu changer, mais depuis le début, on ne veut que lui ».

À Évreux, Bertrand, ancien militant du Front national, m’expliquait que le mouvement avait été récupéré par l’extrême gauche et qu’il fallait absolument en revenir à la question du pouvoir d’achat :

« On dit que les gilets jaunes, à l’origine, ça a été lancé plutôt par l’extrême droite, mais c’est pas ce que j’ai vu. Moi j’ai exercé une permanence au FN, mais ceux que j’ai vus passer sur les ronds-points... Non, c’était populaire, c’était la France profonde... Y’avait de tout. Les ronds-points, moi, j’aimais bien l’ambiance parce que c’étaient des gens de tous bords et qui étaient là, pour changer les choses. C’étaient pas des responsables politiques, à peine des militants, et c’est pour ça qu’on avait le même discours. Moi j’ai apprécié parce qu’en tant que colleur d’affiche FN, combien de fois j’ai été agressé par la gauche… Les immigrés, ils passaient, j’ai jamais été embêté ; c’est la gauche qui m’agressait. Alors que là, sur le rond-point, on discutait. De toute façon, le FN à l’heure actuelle, quoi qu’il se passe… à un moment, par rejet du système, les gens vont voter FN. Alors moi, j’en étais content quand j’y étais, mais j’estime qu’ils pourraient bouger leurs fesses et faire quelque chose aussi, en participant aux gilets jaunes. »

Un peu plus loin, à Orléans, au cours d’une réunion qui se tenait à la Bourse du travail dans une salle prêtée par Solidaires, on discutait du texte rédigé par l’assemblée des assemblées de Saint-Nazaire, et tout le monde s’accordait à penser qu’il fallait garder la phrase sensible de l’appel : « Nous considérons qu’il faudra sortir du capitalisme. » Quand, en fin de réunion, un homme se leva en disant : « J’aimerais me présenter, je m’appelle Bertrand et je suis au Rassemblement national, je veux savoir si ça pose problème », l’assemblée lui répondit : « T’inquiète pas, on est tous gilets jaunes. »

Comme partout, les syndicalistes s’intéressaient au mouvement. Ils faisaient l’objet de questionnements et de critiques de la part de beaucoup de gilets jaunes, mais à Orléans, en accueillant leurs assemblées, où éclataient jusque-là de fortes querelles, les syndicalistes y avaient apporté une certaine mesure. Si les débats du groupe s’étaient naturellement orientés plus à gauche (ce qui les différenciait de ceux d’un groupe voisin), les syndicalistes se faisaient discrets. Ils déroulaient volontiers leur autocritique, et la dynamique « horizontale » des discussions se nourrissait encore d’éléments très disparates.

Ce foisonnement de voix et cette richesse de situations me confortaient dans l’idée qu’il serait vraiment dommage, dans le film, de ne donner la parole qu’à quelques personnes, car j’avais en face de moi un seul corps, populaire, tourmenté, remuant, assoiffé. La difficulté était de trouver la forme juste pour témoigner de cette réalité complexe, mais j’imaginais que ce serait sur un mode choral. « Le gilet jaune » serait-il un personnage ?

La forme du mouvement aussi était d’une fantaisie étonnante. Dans la manifestation du 11 mai à Orléans, par exemple, les deux principaux groupes de gilets jaunes s’étaient réunis pour grossir les rangs. Le matin, les organisateurs qui amenaient le barnum, l’estrade et le barbecue avec un camion, avaient été embarqués par la police et mis en garde à vue. Le pique-nique de départ s’improvisa donc autour de petits stands proposant des sandwichs et des tracts de toutes les tendances, dont beaucoup portaient sur des initiatives écologiques et paysannes... L’itinéraire autorisé de la manifestation (800 personnes environ) suivait la Loire, loin du centre-ville, le long des petits pavillons avec jardins. Le défilé s’ouvrait sur un groupe de Marianne argentées et seins nus qui narguaient les CRS bloquant les rues adjacentes. Une Jeanne d’Arc sur un poney avançait, accompagnée de gilets jaunes munis de pancartes et costumés en gardes, entourés de drapeaux variés, dont un breton, porté par une femme du Berry qui m’expliqua : « j’ai une copine qui a passé des vacances en Bretagne et comme ça lui a bien plu, elle me l’a rapporté ». La marche carnavalesque se déroulait tranquillement, mis à part une tentative avortée de rejoindre le centre-ville par l’autoroute. À la fin, une surprise théâtrale nous attendait : Jeanne d’Arc, sur le bûcher, était délivrée par les gilets jaunes dans la liesse générale.

J’intégrais le fait que ce mouvement était riche de sa complexité, et passionnément insaisissable. C’est aussi ce qui le rendait intéressant pour les militants, dont Michel, psychiatre retraité à Orléans, très investi dans les luttes anti-nucléaire :

« Les gilets jaunes c’est tellement informe comme truc, c’est porteur d’espoir et de manipulation. Cette dynamique, tout le monde veut se l’approprier, y compris moi, d’ailleurs : vu le constat sur la situation du nucléaire en France, j’aspire tout le temps à ce qu’il y ait des mouvements sociaux, parce qu’il ne se passera jamais rien sinon. Je suis persuadé que les gilets jaunes ont le potentiel politique suffisant pour créer une réflexion sur le nucléaire. Rien n’a été capable de faire ça jusqu’à présent. »

Pour des raisons d’économie autant que d’immersion, je logeais chez d’autres gilets jaunes. Parmi ceux que je rencontrais, à côté des remarquables street medics3, des militants écologiques, musiciens de jazz, conducteurs de poids lourds... se trouvaient un certain nombre de personnes fragiles, en proie à d’insurmontables problèmes professionnels, physiques ou économiques. Pour eux, ce mouvement était éminemment fédérateur. Par ce soulèvement, ils sortaient de leur solitude et jouissaient d’une reconnaissance qui les rendait non seulement visibles mais aussi présents vis-à-vis de l’histoire. On les prenait comme ils étaient, on leur confiait souvent les cabanes, chacun cherchait des solutions à leurs problèmes, ils étaient invités pour les fêtes, et parfois même, ils trouvaient du travail. C’étaient souvent les taiseux des assemblées, qui croisaient chez eux les informations avec leur propre expérience ou avec d’autres données trouvées sur Internet, dans des raccourcis plus ou moins vérifiables. En privé, ils dévoilaient des passions inattendues pour les chats, la pêche, la nuit... autant de portes d’entrée menant à des discussions inépuisables, en lien avec leur histoire personnelle. Ceux-là m’ont hébergée avec plus de générosité encore, c’était intimidant. « On est tous gilets jaunes », et pourtant…

Marco, qui travaillait dans le conditionnement de gaz médical (il en portait des dizaines de bouteilles chaque jour), me laissait sa chambre, dans son petit appartement sous les toits. Il me disait que sa propriétaire ne mettait jamais le chauffage et qu’il avait passé plusieurs jours à 10 °C cet hiver. Comme il m’avait offert son lit, je m’inquiétais qu’il n’ait pas d’endroit où dormir, sinon un fauteuil de mousse inconfortable dans la cuisine. Il me répondit qu’il pouvait dormir « n’importe où, n’importe comment », que quelques années auparavant, il passait la nuit dans des ascenseurs, bloquant le système entre deux étages. Mais c’était pendant sa vie de « galérien » parce qu’avec les gilets jaunes, il avait eu « comme un déclic » :

« Avant les gilets jaunes, je pensais qu’à moi. Le fait d’avoir vu des gens, des personnes âgées, réclamer des légumes sur les marchés, ça m’avait touché, mais après, j’avais ma vie, j’dirais pas que je m’en foutais, mais bon, pff, j’me disais “j’peux rien faire” à ce niveau, personnellement qu’est-ce que tu voulais que je fasse… ? Et le fait d’avoir connu les gilets jaunes, surtout qu’au début c’était quand même très fort, et cet engouement-là, et d’avoir discuté sur les ronds-points, avec des gens comme moi ou qui, j’dirais pour une bonne moitié, avaient des revenus corrects, mais qui étaient là pour les autres... C’est ce qui m’a donné envie de me mettre dans la danse. On a appris à faire connaissance, c’était du très bon copinage. T’arrivais en voiture, “ah le v’là ! Ramène-toi, on t’attend, t’es en retard”, comme si on se connaissait depuis des années. C’est arrivé – j’dirais pas une amitié – mais presque une amitié. On est presque devenu amis. Et entre nous, ça se tient bien. »

Frédéric, appelé Primus, ancien militaire puis maraîcher, me disait avant d’entrer : « Chez nous, c’est très simple. » Des sacs de médicaments, bibelots et photos de famille étaient posés sur des meubles bourrés d’accessoires et de vêtements dans de petites pièces aux murs salis et au papier peint déchiré. Quand je lui dis que leurs allocations adultes handicapés (1 700 euros à deux) équivalaient à mon loyer à Paris, il me lança un regard inquiet qui me fit regretter d’avoir marqué une telle distance entre nous. Il dit :

« Maintenant, on vit pour le pognon. On vit plus comme on vivait à l’époque du troc. C’est fini l’homme de Cro-Magnon. Là où on voit que l’homme a été actif, c’est qu’on a eu l’ère primaire, l’ère secondaire, l’ère tertiaire… quaternaire et maintenant on est à l’ère où il faut carrément faire la révolution, et puis il faut remettre les choses à plat contre un mur et tout refaire, parce qu’on s’en sortira jamais sinon, et ce sont toujours les pauvres couillons comme nous qui allons payer. C’est nous qui les engraissons, en haut, faut pas se leurrer. L’évasion fiscale, c’est les riches qui l’ont… en plus, ces fameux riches qui foutent leur pognon autre part, ils vont donner 200 millions pour Notre-Dame de Paris ! Moi, ma bagnole elle tombe en panne, on me file même pas 5 euros. Je plaisante, mais c’est la vérité. Notre-Dame de Paris, bien sûr j’y participe, c’est notre histoire, c’est notre patrimoine, mais entre donner 200 millions et donner 50 euros ou 30 euros, y’a une nuance quand même. »

Chacun avec ses mots, parfois culbutés et répétitifs, sur des thèmes pas toujours très originaux ou plaisants, s’exprimait dans un style et surtout avec un timbre de voix unique : extrêmement grave pour Marco, joueur et grondeur pour Primus, efféminé pour Antoine, théâtral pour Michel, normand pour Tatiana, et Noël, dont je n’ai pas encore parlé, qui m’avait raconté en détail sa garde à vue, c’était cocasse : il avait la voix de Macron.

C’est dans ces discussions surprenantes et déroutantes que je me sentais le plus proche de ce mouvement. Toutes ces sonorités me transportaient au-delà des mots, elles semblaient sortir des entrailles d’une vibrante mobilisation. Mais je me demandais toujours comment saisir cette grande richesse d’expériences, comment la faire connaître, en révéler la profondeur, sans la trahir par le portrait d’un visage inquiet, émacié ou attendrissant, par le tableau de la banalité, de la pauvreté, ou de la laideur d’un rond-point au paysagisme raté ?

*

Au bout de quelques mois, j’obtins les réponses des commissions où j’avais déposé mon dossier. Je reçus une petite aide à l’écriture de la Région Normandie, un soutien technique à la postproduction ainsi qu’une offre de diffusion de Tënk, une plateforme de films documentaires d’auteur, dont l’équipe est basée en Ardèche, mais rien du CNC dont j’attendais beaucoup, sinon la proposition d’une nouvelle candidature, quand le projet serait « plus avancé ».

SaNoSi Productions défrayait heureusement mes voyages, mais sans davantage de financements, nous ne pouvions produire le film. Il n’y avait pratiquement aucun espoir de trouver des fonds du côté des chaînes de télé ou du câble, car mon projet cumulait visiblement deux tares : un sujet « sensible », un regard « sensible ».

Avec mon producteur Jean-Marie Gigon, nous espérions surtout une sortie en salle qui permette une plus grande liberté artistique et des rencontres avec le public. Il me fallait donc reprendre le dossier et le redéposer dans la prochaine commission.

La recherche de l’image « juste »

Si les gilets jaunes avaient toujours le soutien d’une majorité de la population, dans l’arène médiatique, les images qu’ils produisaient et celles véhiculées par les médias grand public n’avaient pas la même place. Bien sûr, celles qui se situaient du côté du pouvoir étaient les plus vues, puisque diffusées largement sur les ondes hertziennes tandis que les images des gilets jaunes passaient par des réseaux sociaux, plus souterrains, dans une progression lente, de maquis, de résistance.

Pour les gilets jaunes, depuis le début, l’enjeu était de se faire entendre clairement, directement, sans trucage ni intermédiaire. Les images apparues à Commercy en novembre 2018, qui avaient lancé la première assemblée des assemblées, répondaient à cette exigence. Elles privilégiaient le décor neutre (rond-point), le plan large, le plan-séquence (sans rupture dans l’enregistrement), le son direct, le micro unique et mobile. Il n’y avait là aucun montage, aucune image complémentaire, ni commentaire ni musique. Rien n’était caché : le mouvement des corps, les hésitations, les prises de micro hasardeuses, les voix singulières… Ces déclarations collectives disaient le maximum de choses en un minimum de temps et avec une grande économie technique. Elles furent imitées un peu partout jusqu’à devenir une sorte de marque de fabrique du mouvement.

Tout aussi efficacement, pendant les manifestations et les actions, les gilets jaunes produisaient des images fleuves, des « live » ou « directs » tournés sans couper, pour que chacun puisse juger par lui-même du « On est là ! » C’était encore le collectif qui primait sur les individus et ces séquences, rendues possibles par la technologie du téléphone portable, étaient partagées très rapidement.

De telles images témoignaient d’une recherche rigoureuse d’authenticité, de véracité et de lien (adresses directes, demandes de soutien, de partage...). Elles disaient principalement ceci : « Nous sommes les gilets jaunes. Nous sommes unis. Nous sommes visibles. Nous sommes nombreux. Nous avons des choses à dire. Nous nous levons. »

En comparaison, les images des médias télévisuels classiques semblaient n’avoir rien d’authentique à offrir et aucun lien avec les téléspectateurs n’était proposé. Dans un art pourtant poussé du montage et du spectacle, ces autres images diffusaient en boucle un même discours, un même mépris de classe, cherchant à toucher les émotions viscérales, une idéologie témoignant toujours à charge contre le soulèvement populaire4…

La critique des médias était un sujet central dans les échanges des gilets jaunes :

« Les journalistes, quand ils viennent sur les manifs, BFM, TF1… ils viennent pour faire le buzz. Pour voir : “Tiens j’espère que je vais faire des images avec du sang par terre”. C’est uniquement ça qui les intéresse : le nombre d’interpellés, de blessés, les dégâts. T’en as pas un qui fait l’effort de dire “regardez y’a une banderole avec telle revendication”, ou de filmer des retraités qui sont au premier rang. Des hommes et des femmes qui sont Monsieur Tout-le-Monde. Les gens, ils vont regarder : “Allez, aujourd’hui, combien y’a eu de morts à Paris ?” C’est tout ce qu’ils vont regarder. Après, ils disent : “Vos revendications, on ne les comprend pas…” Alors qu’il n’y a qu’à écouter ce qu’on gueule en manif. Et on gueule beaucoup ! Quand t’as le peuple qui se révolte comme ça, non, on n’y va pas pour la violence. Moi, mon Dieu, je prie pour qu’on fasse des manifestations à 10 000 et qu’il n’y ait pas de blessé. Là, à Montpellier, on est arrivé, j’ai eu le temps d’allumer une clope, dix minutes après, on se faisait gazer. Comment veux-tu que ça se passe bien ? » (Adeline, citée de nouveau plus loin.)

Dans ce face-à-face, les images alternatives, celles des artistes par exemple, avaient du mal à émerger. Ulrich, décolleteur pour l’industrie aéronautique dans le Cher, le regrettait :

« On entend les journalistes, ils disent toujours la même chose, de manière différente, mais vous, les artistes, vous êtes nécessaires et vous devez prendre votre place… On veut rencontrer les artistes, on veut savoir ce qu’ils ont à nous dire, être étonnés par eux, nous voir nous-mêmes à travers leurs œuvres. D’une manière ou d’une autre, nos revendications et leurs créations, tout est lié. »

Je remarquais que les films en cours de réalisation de mes confrères cinéastes suivaient pratiquement tous une même démarche : la prise de vue directe avec des interviews de gilets jaunes sur les lieux des rassemblements et des manifestations. Si on mettait ces films bout à bout, ils formaient presque un même grand reportage qui, à l’image d’un rond-point, tournait en rond.

Progressivement, je m’interrogeais sur ma capacité à trouver l’image « juste », qui pourrait servir le mouvement sans emprunter les images que le mouvement lui-même produisait, avec son lot de réalisateurs autodidactes ou complices.

*

C’est alors qu’en avril 2019, le film de Gilles Perret et François Ruffin est sorti. J’veux du soleil était finalement assez proche de mes intentions cinématographiques de départ : il contenait de nombreux témoignages, suivait un parcours routier et donnait à voir de manière très percutante les images télévisuelles qui constituent la désinformation sur le mouvement.

Ce film, par son style « reportage en immersion » et sa rapidité d’exécution, réalisait un véritable tour de force. Il permettait de nourrir l’imaginaire collectif et plus encore : parce qu’il était présenté dans toutes les salles de cinéma d’art et essai et mis à la disposition des gilets jaunes dans les assemblées ou sur les ronds-points, il participait à l’écriture de la mémoire de l’actualité dont il était issu, dans une mise en abyme fascinante, ce qui permettait aux gilets jaunes – comme aux distributeurs de films – de dire qu’ils avaient enfin « LE film sur les gilets jaunes ».

Avant cette sortie, dans ce contexte de « bataille des images », il semblait presque inconcevable de mettre en avant sa subjectivité, de proposer des images différentes : il fallait que les images servent à quelque chose, que les gilets jaunes s’y reconnaissent, qu’elles témoignent de ce qui se passe « vraiment ». Or, par son succès, ce documentaire apportait largement sa part de rééquilibrage médiatique et de reconnaissance, ce qui fit dire à d’autres cinéastes (ou ethnologues-cinéastes) qu’il leur avait « coupé l’herbe sous le pied ».

Mais, dans mon cas, il m’a permis de me repositionner. Je pensais en le voyant : « Voilà ce que je n’ai plus à faire. » Je me suis sentie soulagée, comme déchargée d’un grand poids : j’allais désormais pouvoir détacher ma sensibilité des stéréotypes d’un imaginaire collectif déployé dans les manifestations, les posts Facebook, la bonne quarantaine de mails que je recevais quotidiennement, contenant des fils de discussion de gilets jaunes. Autant d’images et de représentations qui cherchaient à définir inlassablement ce mouvement, mais qui faisaient écran au noyau plus profond qui l’animait. Quelque chose dont j’avais senti la présence tout au long de mes échanges, une sorte d’intuition qui ne m’avait jamais quittée mais qui restait noyée dans l’abîme de mes interrogations.

En attendant, je devais me rendre à l’évidence : j’étais davantage encline à révéler les fragments de poésie qu’à participer à la mise en scène de l’activisme de dissidence, même la caméra au poing. Car en réécoutant mes enregistrements pendant de longues heures, tout en regardant distraitement l’arbre qui se balançait devant ma fenêtre, je sentais remonter tout ce que les images cachaient. La solitude des ronds-points portant les traces du soulèvement, le bruit de la machine à café dans le bistrot où j’avais interviewé Sylvie, le chat qui se chauffe au soleil chez Noël, le silence des jardins peuplés de tous les sons de la nature, le papi en gilet jaune qui regarde tomber la pluie les mains dans les poches... Combien d’émotions passaient à travers ces sons déconnectés des illustrations attendues ! Combien ces paroles gagneraient en intensité de résonance, si elles pouvaient être mises sur... les images d’autres arbres se balançant devant d’autres fenêtres.

J’abandonnai donc l’idée de faire des images des actions, des manifestations et des assemblées, aussi bien que de les montrer en contrepoint des images de la télévision. J’allais faire exister en creux les représentations médiatiques que nous avions tous en tête, pour qu’à travers les dires des gilets jaunes, le spectateur puisse continuer à écrire son propre film, y apposer ses propres images mentales. Il fallait donc trouver quelque chose, visuellement, qui évoque tout - les situations, les tensions, les émotions - sans rien illustrer directement et, surtout, qui laisse place aux libres interprétations.

Par ce choix radical de contourner les images du mouvement et donc les « preuves », j’interrogeais au fond la justesse des images. J’allais « faire politiquement des films » plutôt que de « faire des films politiques », comme disait Jean-Luc Godard, qui ajoutait : « ceci n’est pas une image juste, c’est juste une image ».

Près des volcans

En juin 2019, lors de mon second périple, je traversai les paysages superbes de la Creuse à l’Ardèche, en suivant les hauteurs du Massif central. J’étais partie récolter d’autres témoignages mais aussi chercher ces images qui rendraient « présente » mais pas forcément « visible » cette tension, sur ces « voies jaunes » que j’avais dessinées.

Je rencontrai d’autres groupes de gilets jaunes aussi déterminés qu’inquiets.

L’entreprise de défiance et de criminalisation orchestrée par le gouvernement avait porté ses fruits : dans le sentiment d’être présent sans être autorisé, de parler en étant sur écoute, de manifester dans l’illégalité (quelle que soit la déclaration faite à la préfecture), dans l’évidence de la censure sur Facebook – sans parler de la violence physique ou psychologique réelle de la part de la police, de la justice et des médias –, l’ambiance était tendue. L’impression d’être suspect pour ses idées, pour le port de son gilet et pour des faits qui n’avaient éventuellement pas été commis, créait un déplacement dans la perception du monde et un trouble dans l’interprétation des évènements.

Adeline, petite-fille d’une gitane « qui portait des valises pendant la Résistance », cheffe de cuisine et magnétiseuse pour les gilets jaunes, allait se faire soigner au Puy-en-Velay pour des problèmes d’arthrose « à cause du rodéo et du catch ». Elle me racontait en voiture :

« Pour moi, avec six mois de recul, je pense que l’idée pacifiste, elle est terminée. Il reste ceux qui ne descendront plus en manif, comme c’est le cas sur mon rond-point, par peur, et puis t’as ceux qui – j’aime pas du tout ce terme, mais je trouve pas le bon –, qui se sont entre guillemets “radicalisés”. Moi, à l’heure actuelle, ne me demande plus d’être calme sur une manifestation. Je suis là, je chantonne, je “machin”, mais je vois un flic charger, je charge. Je me pose plus la question. Ce mouvement, et ceux qui composent le rond-point, demain, tu me demandes de prendre une balle pour ce mouvement, je le ferai. Et sans aucune hésitation. Je préfère mourir dignement qu’en esclavage comme ça tout le temps. Et surtout me battre pour quelque chose auquel je crois. Et c’est pour ça que même si j’ai les flics qui me font la misère, je ne reculerai pas ».

Les contraventions, les rappels à la loi, les mises en garde à vue, les réquisitions, les condamnations étaient devenus si fréquents que recueillir les témoignages des gilets jaunes devenait aussi un acte de résistance. On me demandait régulièrement si mes enregistrements étaient anonymes et, le plus souvent, on souhaitait qu’ils le soient.

Malo et Nina, famille d’accueil de trois enfants en Haute-Loire, racontent :

M. : « Y’a plein de gens qui disent “la famille” pour parler du groupe des gilets jaunes de Monistrol. Mais la fraternité, on l’a vécue doucement au départ… Elle est venue au bout d’un petit moment. »

N. : « Oui, mais c’est aussi parce qu’on vit des choses hors norme. On a des amis gilets jaunes qui sont partis en garde à vue, il a fallu prendre en charge leurs enfants : des gendarmes viennent frapper à 6 heures du matin chez vous, ils vous embarquent, vous et votre femme... Et ils ont deux enfants, et c’est pas leur famille génétique qu’ils ont appelée : c’est nous ! Et j’en suis même émue, ça m’avait beaucoup touchée et, en même temps, c’est super dur, parce qu’à 6 heures et quart du matin, vous avez un coup de fil : “Venez chercher nos enfants, on nous embarque.” »

M. : « Et là, c’est vraiment “la famille”. Tu ne réfléchis pas. Le téléphone a sonné et quand je suis revenu dans la chambre et que j’ai dit : “Alex et Stef partent en garde à vue, faut aller chercher les deux petits”, ma dame, elle a dit : “Ben qu’est-ce que t’attends ? T’es encore là ? Fonce !” »

L’omniprésence de la violence avait modifié pour beaucoup leur participation réelle ou imaginaire au mouvement. Ils m’expliquaient être rentrés « en phase offensive ». Sur certains ronds-points, on parlait de l’arme « sous le lit », des « opérations commando », du « coup d’état » en préparation. J’entendais la séduction que représentaient les black blocs « pour protéger les manifestants ». La réalité de la répression se mêlait aussi à la paranoïa, et entraînait, c’était selon, renoncement, fantasme ou radicalisation.

Mon regard était si imprégné de cette tension que ma lecture du monde était chamboulée. Partout, je voyais surgir des marques de la violence et de la répression, et pas seulement avec les gilets jaunes. Il suffisait que je regarde une bâche qui se soulève dans le vent dans un centre-ville abîmé pour désirer qu’elle s’envole pour de bon, qu’elle se libère des liens qui la retenaient. Aussi je filmais la bâche endiablée. Si je voyais un chien tenu par une longue corde qui bondissait pour rejoindre ses maîtres en train de monter un stand d’autos tamponneuses, je positionnais ma caméra devant, cherchant à ce que ses bonds désespérés viennent toucher les bords de mon cadre. Quand une herbe folle fouettait le trottoir, je la regardais, fascinée, et ne la quittais qu’après avoir pris une image de sa danse serpentine. Je ne savais pas encore quoi faire de ces plans, mais je savais que cette manière d’assouvir mon regard avait à voir avec le besoin de se libérer d’une violence sans cesse enregistrée, absorbée et réprimée intérieurement...

Face à la production exponentielle d’images et de récits qui tournaient autour de la violence – faisant finalement le jeu du pouvoir –, j’avais spontanément trouvé une approche différente. Je décidai de remplacer les images de la violence par celles qui porteraient le sentiment de la violence. Je décidai d’aller chercher les images suggestives, oniriques, prosaïques, qui s’opposeraient aux images explicites de la violence. De la sorte, je pourrais faire dialoguer les voix singulières des gilets jaunes meurtris ou traumatisés avec ces images silencieuses, ordinaires, en résonance.

Mais ces images pleines de tension ne suffisaient pas à montrer le cœur du mouvement, son énergie et sa pulsion de vie...

Réinventer le monde

En dépit de la violence de la police et de la justice, de l’essoufflement, des inévitables divisions, des incendies... sur les ronds-points et dans les assemblées qui tenaient encore, une magnifique vitalité se déployait. Bien que blessés, les gilets jaunes étaient néanmoins entrés dans l’histoire. Au cours de ce soulèvement, ils avaient subi une mue qui les avait transformés. « On s’est dit au moins, l’humanité, elle n’est pas morte. » (Manu, jardinier à Valence.)

Les gilets jaunes travaillaient de manière plus organisée, ils montaient des associations locales, des ateliers, ils invitaient d’autres porte-parole, des « experts », à intervenir sur des sujets comme « la résilience écologique » ou le RIC. Ils installaient les cabanes sur des terrains négociés, cultivaient des jardins partagés, faisaient le projet d’une Maison du peuple « qui fonctionnerait comme une MJC des années cinquante » (Malo).

Si souvent j’entendais « on est moins nombreux, mais on est plus déterminés », je remarquais qu’un peu partout, on organisait des rassemblements de convergence avec différents collectifs, syndicats, groupes anticapitalistes, écologistes, associations de quartiers..., autant de rencontres qui venaient grossir les rangs des gilets jaunes.

À Clermont-Ferrand, il ressortait d’une assemblée de convergence tenue sur deux jours, les 10 et 11 juin 2019, que les syndicats traditionnels avaient perdu « la niaque », qu’ils ne représentaient plus le monde du travail, quand celui-ci, désormais individualiste et fragmenté, créait de nouvelles formes de précarité, dépendait d’économies parallèles fragiles, était malmené par les politiques vandales... Lors de ces passionnants et foisonnants débats, où chacun prenait la parole à tour de rôle, les gilets jaunes s’engageaient à travailler avec toutes et tous, à organiser des actions, pour mener une lutte plus générale qui défendrait le concept du « droit de tous à vivre dignement ».

Dans une cabane à quelque distance de ce rassemblement organisé dans les murs d’un théâtre, je rencontrai un autre groupe de gilets jaunes sensiblement hostiles aux premiers. Ils proposaient d’agir plutôt localement, comme me l’expliqua Titi, employé de supermarché :

« Le Brézet, c’est un des plus gros ronds-points de Clermont. Sur dix jours, notre cabane, elle a brûlé deux fois. Et chaque fois, on l’a remontée. Ceux du rond-point et ceux sans rond-point, ils viennent avec des planches, des visseuses, un canapé, des bâches, tout ça... ils reconstruisent. Dans la journée, ça arrive qu’il n’y ait personne, parce qu’à côté y’a l’association Les Gilets jaunes des jardins. On fait pousser des légumes et ce qu’on va récolter, on va le donner par des points gilets jaunes, sur Clermont, pour venir en aide à des gens retraités ou qui ne touchent pas beaucoup, qui vont avoir des légumes gratuitement. Le propriétaire, il veut juste qu’on s’occupe de son terrain. On lui donnera des légumes, ce qui est tout à fait normal... Mais il ne demande pas d’argent… C’est des collègues qui ont eu l’idée. Et y’a quatre sites maintenant ! Y’a une serre, au départ, pour qu’ils commencent à faire des pousses, et y’a Le Brézet, Le Biopôle, et un quatrième, où ils veulent faire comme un laboratoire, pour récupérer des anciennes graines, et ainsi de suite. On veut faire “le vrai légume”, ce qu’on peut vraiment appeler du “tout naturel”, comme on faisait dans le temps. Y’a des nouvelles variétés, qu’on connaît pas… Ou des très vieilles qui ont disparu. C’est marrant des fois, parce que les légumes ont des formes... avec mon téléphone je les prends en photo. Les fruits et légumes, c’est jamais la même chose. Ce sont des êtres vivants comme nous... »

Sur la route du Puy à Valence, j’assistai à d’autres évènements festifs : soirées grillades, projections de film, défilés théâtralisés, feux d’artifice, danses... Je constatais aussi que les gilets jaunes avaient produit quantité d’œuvres tangibles : chansons, graffs, pin’s, panneaux décorés, boucles d’oreilles... et je prenais goût à filmer ou à photographier ces moments et ces objets pleins de fantaisie, mais le temps me manquait toujours.

Je pensais souvent à Charles Baudelaire, qui voulait que la photographie « sauve de l’oubli […] les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre mémoire5 ». Sur un rond-point en Haute-Loire par exemple, pour la projection du film J’veux du soleil suivi de L’Amour et la révolution6 (tourné en Grèce), les gilets jaunes avaient construit des gradins avec des palettes et fixé sur un grand cadre un drap blanc, dont le bord portait des initiales anciennes brodées au fil rouge. Pendant la séance, alors que les personnages du film témoignaient de leurs difficultés et de leurs luttes, la lumière des voitures qui passaient glissait sur les visages des spectateurs. De l’autre côté de l’écran, on voyait se dérouler le film, dont les images inversées formaient des taches colorées. À intervalles réguliers, les klaxons résonnaient sur la route et ça répondait en chœur : « Ahou ! Ahou ! », le poing levé...

Dans cette région de montagnes douces, de volcans endormis, je photographiais souvent les cabanes. Chacune avait son style, fait d’une multitude d’apports et de savoir-faire. Leurs murs étaient faits d’un assemblage de matériaux récupérés, avec des formes et des couleurs associées de manière aléatoire, et des banderoles, rubans, guirlandes, drapeaux, ballons, fleurs (jaunes de préférence) les décoraient. Elles étaient entretenues avec soin, gardées précieusement, de jour comme de nuit.

Comme une métaphore du mouvement, elles avaient été construites par des mains humaines, solidaires, hors de toute compétitivité, de tout mode d’emploi, de toute norme sécuritaire qui aurait enfermé le geste et la pensée. Elles étaient des lieux de passage, de vie et de discussion. On y trouvait du café, et les gâteaux déposés sur la table étaient partagés simplement, au fur et à mesure des visites. Dans celle des Fangeas, on croisait Gérard. Tous les matins, il apportait du lait de ses vaches. Un peu plus tard, Nadia venait avec sa petite fille qui sortait de l’école, d’autres s’y retrouvaient après le travail. On y tapait la causette, on y partageait les informations, on y confectionnait les banderoles contestataires qu’il s’agissait d’accrocher, à 2 heures du matin, sur les ponts surplombant l’autoroute. Sur le bord de la fenêtre, on avait posé des branches de saule couvertes de chatons et, dernière le cadre, le blé vert-gris ondoyait.

Quand elles disparaissaient, les cabanes étaient reconstruites, plus grandes, sur des terrains plus sûrs, avec l’accord des propriétaires ou de la municipalité. On y ajoutait souvent des dépendances : toilettes sèches, jardin partagé, cabanon pour les enfants – une caisse de dînette et de petits fauteuils à l’intérieur… À partir de quelques planches et graines de récupération, les gilets jaunes avaient édifié un petit éden.

Pour moi, les cabanes étaient le point d’orgue du mouvement des gilets jaunes, leur geste de liberté, même s’il y avait eu, avant l’occupation des ronds-points, le détournement des gilets... Dans le registre de la création symbolique, si on conçoit ce qu’étaient ces ronds-points avant et après l’arrivée des gilets jaunes, je pensais encore à Charles Baudelaire : « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or7 ».

Si ces cabanes, jardins et maisons du peuple me passionnaient autant, c’est qu’ils touchaient à cette énergie de vie. Je voyais se construire à travers eux une autre vision du monde. Il me semblait alors que le mouvement des gilets jaunes représentait aussi cela : non seulement un moyen d’expression, de revendication politique, mais aussi une pulsion de vie qui prenait la forme d’une grande ferveur créative. Planter des graines de courge dans un jardin délimité par de petites pierres blanches, la fraternité retrouvée autour de bougies « qui ont des drôles de formes », la fabrication de bouquets aux petits chatons posés sur le bord de la fenêtre... Ça faisait presque penser à une plongée dans l’enfance, avec ses émotions et toute la sensualité qu’apporte la recherche du plaisir.

C’étaient donc cette vitalité et cette créativité qui pouvaient aussi poser problème au ministre de l’Intérieur, parce qu’elles chamboulaient l’ordre établi, qu’elles venaient troubler la ligne de démarcation sévère entre les asservis et les possédants, le peuple et les élites, entre ceux que l’on désigne comme des enfants et le monde des adultes qui sont, eux, responsables... L’image simple d’une parade au Havre, sans poubelle renversée ni éclats de vitrine, avait cet air joyeux que les Renseignements généraux ne désiraient pas que je filme. C’était aussi pour cela que la gendarmerie et la police détruisaient les cabanes et ruinaient les soirées festives des gilets jaunes, sous prétexte de mettre un terme aux rassemblements non autorisés, au manque d’hygiène et au désordre sur la voie publique...

Mais leur élan était trop fort, leur faim trop grande, leur désir trop brûlant. Les gilets jaunes recommençaient, reconstruisaient. Les punitions étaient pourtant sérieuses, elles se comptaient en nombre de mains et de pieds arrachés, de condamnations arbitraires qui allaient anéantir des vies... Mais rien ne pouvait vraiment éteindre le feu de ces nouveaux « sans-culottes ».

Parce qu’on trouve toujours, dans le désir de vivre hors des angoisses et des souffrances qui nous assaillent, un geste créatif, je décelais dans cette vitalité une proximité avec la démarche de l’artiste, pour qui la création est liée à l’imaginaire, à l’enfance, à la manière de se forger un espace à son image, de traduire sa pensée en formes, bref, de créer des mondes. Comme le disait Wassily Kandinsky : « Créer une œuvre, c’est créer un monde ». La démarche des gilets jaunes me ramenait à ma quête personnelle et j’avais enfin touché ce point sensible qui nous rapprochait.

J’allais donc essayer de révéler les palpitations du mouvement des gilets jaunes en montrant aussi le tableau de la vie, de la joie, dans un monde tranquille avec de petites marques de bonheur... En me laissant guider par mon intuition et par mon appétence, je suivrais par exemple : les ados qui se font des passes avec un ballon, les ouvriers portugais en pleine partie de cartes, le groupe de gilets jaunes qui passe puis disparaît dans la perspective d’une rue, le parc avec son barbecue fumant, la lueur des voitures glissant sur les visages radieux lors d’une projection de plein air, l’employée d’un centre commercial fumant sa cigarette pendant la pause, les enfants qui grimpent sur une sculpture dans une cité des quartiers nord de Marseille, la vue sur la mer à l’arrivée d’un navire... que sais-je encore ?

La fin de l’écriture et le début du film

Six mois après le premier dépôt, pendant l’été 2019, je repris le dossier pour le présenter de nouveau aux commissions qui l’avaient refusé la première fois.

De manière assez naturelle, Les Voies jaunes était devenu un film au long cours sur la résistance et sur la création, dans le sens où l’entend Stéphane Hessel : « créer c’est résister, résister, c’est créer8 ».

J’expliquai que, tel un musicien ou un peintre, j’irais chercher le motif au fil du voyage et de mes rencontres, que je m’appuierais sur l’impression forte et l’émotion inquiète que ce mouvement avait provoquées en moi.

Qu’il s’agirait de composer une partition faite d’une multitude de voix, qui pourraient se tisser entre elles de façon plus ou moins tendue, ou s’échanger en se succédant, comme si elles provenaient du même corps, d’un grand personnage.

Que cette narration suivrait à peu près cette trame : colère, désir d’autre chose, actions, réactions et répressions, découragements, création d’une mobilisation inventive, pour un aboutissement prenant la forme d’une convergence plus large, dans une démarche de ré-enchantement du monde.

Mais encore, je dis qu’en traversant la France du Havre à Marseille, avec quelques images du port et de la mer aux deux bouts, je montrerais ces zones de non-lieux comme les ronds-points, zones industrielles, zones d’autoroutes, de bureaux et de hangars opaques... et que je filmerais aussi les micro-évènements et scènes de la vie ordinaire, avec d’un côté le sentiment d’enfermement et de peur, et de l’autre le tableau des choses simples, petits bonheurs, moments de plénitude, auxquels chacun aspire.

Que ces marques de tension et d’espoir seraient travaillées par le cadre et la couleur, en laissant imaginer le contre-champ, l’angle mort, le bord ou le hors cadre, et en tournant souvent dans les périodes étranges de la journée – aube, brouillard, pluie, coucher de soleil... – qui montrent ces instants suspendus, légèrement inquiétants, dans lesquels se concentrent l’avant et l’après, l’attente et l’action, le jour et la nuit.

Mais qu’au contraire, l’image posée de la nature, des saisons, des arbres et du vent... rappellerait le passage du temps, continu, imperturbable. Ces images, animées de vie et de mystère, feraient penser à quelque chose qui servirait de référence : une chose douce mais fragile, dans un monde qui devenait fou.

Et qu’enfin, vraisemblablement, dans de courtes transitions, qui seraient autant de respirations entre les différentes voix, je montrerais des séquences qui donneraient à voir cette vie et cette créativité des gilets jaunes. Quelques plans d’un défilé au Havre, de la marche d’Orléans, des cabanes de Creuse, d’un jardin partagé en Ardèche...

Mais que bien sûr, toutes ces approches et ces choix formels découleraient de la matière et de ce qu’elle aurait à nous dire, ce qui se révèlerait réellement sur la table de montage, là où se travaille définitivement l’écriture d’un film.

*

Pour le premier anniversaire du mouvement des gilets jaunes, le 17 novembre 2019, je m’étais rendue à Marseille. J’étais heureuse d’y rencontrer Salem et de recueillir ce témoignage sur la convergence des luttes, qui se profilait dans le récit que j’avais construit.

Salem était syndicaliste, il avait défendu les salariés d'un fast-food dans les quartiers nord. Avant de rejoindre l’assemblée hebdomadaire des gilets jaunes au Théâtre Toursky, il me fit ce récit :

« Nous, on est gilet jaune depuis notre naissance.

« Aujourd’hui, le citoyen n’est plus un mouton, il a compris quel était son intérêt, et la paix, il ne la trouvera qu’à travers les uns et les autres. Parce que plus on se heurte, plus on s’oppose, plus on perdra notre temps face à un système qui est en train de nous engloutir. D’engloutir nos enfants. Aujourd’hui, il nous a amené, dans ces quartiers-là, à quoi ? À la perversion, à la délinquance. Quand on tue c’est devenu presque normal – mais oui, c’est normal, parce qu’aujourd’hui, le jeune, quand il sort de son immeuble, il n’a que ça à faire. Et quand il rentre chez lui, quand il ouvre son frigo, il voit que son frigo, il est vide. Il regarde l’état de ses parents : en dépression. Il descend et il commence à vouloir prendre ses responsabilités, à essayer d’assumer sa famille, illégalement. Et on en fait, de ces jeunes-là, des voyous low cost. Voilà le système.

« Nous, pendant des années, ils nous ont donné des petites miettes, ils ont essayé de nous dissuader, de nous monter les uns contre les autres, pour qu’on ne puisse pas voir plus loin que notre nez. Parce qu’eux c’est des personnes qui ont fait des études, qui ont été élues pour pouvoir diriger, et pour maintenir le système. Mais aujourd’hui ils sont faibles ! Pour qu’ils puissent nous opprimer ainsi, nous répréhender avec des coups de matraque, avec des yeux éborgnés, des mains arrachées... Et aujourd’hui, on a réussi à construire des ponts entre les salariés en lutte et d’autres collectifs, du 5 novembre, de Maison Blanche, des gilets jaunes et ainsi de suite. On a réussi à dépasser notre département, on est allé sur Lyon, Rouen, Paris, on a créé pas mal de collectifs, même avec les postiers du 92 qui se battent dignement, avec le Comité Adama, avec les gilets jaunes, que ce soit Priscillia, Rodrigues, toutes ces personnes-là, elles connaissent notre lutte et elles nous connaissent. J’ai trouvé une fraternité avec ces camarades gilets jaunes, j’ai échangé sur le système, pourtant j’ai une barbe ! Ce qu’on veut, c’est un réel changement. Une réelle démocratie, pour qu’on puisse s’en sortir et retrouver notre dignité par le travail, comme on nous a éduqués, par les valeurs de la République…

« Aujourd’hui le gilet jaune voit plus loin que son nez.

« Ici, devant nous, c’est la mer Méditerranée, et de l’autre côté, c’est l’Algérie. Les jeunes, là-bas, se soulèvent. Mais voilà, c’est toujours la même chose : ça a à voir avec la dignité des gens. C’est la condition d’existence, la dignité. Il faut les conditions matérielles pour vivre mais il faut VOULOIR vivre. Et c’est peut-être ça, le plus gênant pour eux : les gilets jaunes, ils se sont soulevés et ils ont dit : “On veut vivre !” »

J’imaginais en l’écoutant qu’un tel récit pourrait se déployer sur des images de l’Estaque, avec ses pêcheurs occupant la rambarde, au coucher du soleil, la mer devant et l’Algérie au loin.

*

En décembre 2019, j’obtins les réponses des commissions d’aide à l’écriture. C’était peine perdue : on m’expliquait, globalement, que « ça suffisait avec les gilets jaunes ». La Scam proposait cependant de redéposer le projet en 2021, quand il serait « plus avancé »...

Cependant, en février 2020, mon producteur et son équipe reprirent le dossier en l’allégeant un peu de son engagement « très politique ». Ils demandèrent l’aide à la production du CNC, et de Ciclic (agence régionale du Centre-Val de Loire) en s’appuyant sur la plateforme Tënk pour la promesse de diffusion.

Pendant la période si particulière du confinement, les commissions étaient suspendues, ce qui prolongea de quelques mois encore l’attente et l’inquiétude... Alors que je me demandais à quoi ressemblerait le travail artistique de demain, et dans quel état j’allais retrouver mes compagnons gilets jaunes, j’appris que Les Voies jaunes était soutenu par le CNC : la commission était enthousiaste, elle saluait ce projet « d’un vrai auteur » et « qui a[vait] pris le temps ».

Je vais bientôt faire mes bagages, aller sur les voies jaunes que je n’ai cessé de parcourir, assise sagement sur ma chaise.

*

-

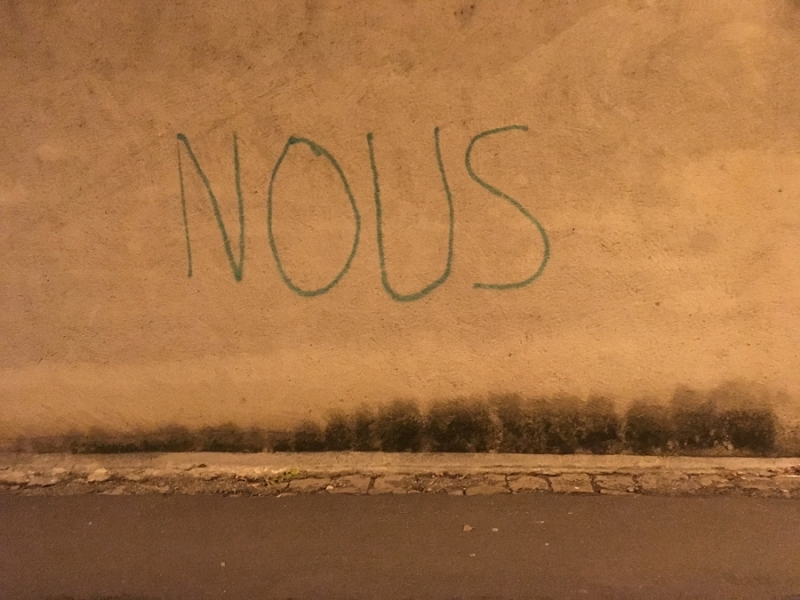

Ces images sont issues des repérages du film Les Voies jaunes, en cours de réalisation.

Elles ont été prises entre avril et novembre 2019.

Elles présentent ces lieux qui sont familiers aux gilets jaunes, sur la ligne zigzagante qui va du Havre jusqu’à Marseille.