Nous nous sommes entretenus avec Nayel Zeaiter à la villa Belleville le 22 octobre 2021. Ce n’était pas notre première rencontre. Nous avions été mis en contact avec lui par Chris Dercon, le directeur de la Réunion des Musées Nationaux [RMN]-Grand Palais1. Celui-ci avait commandé à cet artiste une grande frise de neuf cents mètres de long racontant l’histoire du Grand Palais sur les palissades qui entourent le chantier de ce bâtiment, en travaux de rénovation jusqu’en 2024. Cette œuvre, destinée à demeurer sur place jusqu’à la fin du chantier, a été inaugurée le 16 septembre 2021. Chris Dercon pensait que nous pouvions fournir des éléments à Nayel Zeaiter sur un moment de l’histoire de ce bâtiment, celui où le peintre Reynold Arnould auquel nous nous étions intéressés, dirigeait les Galeries nationales qui y étaient implantées2. Nous avons sympathisé avec cet artiste et avons été intéressés par son travail qui mélange les genres, dans tous les sens de cette expression.

Nous avons passé quatre heures avec lui à la Villa Belleville, centre d’art associatif dont il est l’âme et la cheville ouvrière, même s’il préfère parler le langage du collectif. Le texte qui suit est une reprise très remaniée de cet entretien-fleuve. Il ouvre des « brèches », selon un terme qu’affectionne cet artiste, sur son monde intime, masqué derrière le souci d’objectivisme qui le fait s’intéresser à l’histoire et son choix d’un dessin à l’ordinateur très épuré, qui a conduit Guillaume Dégé à le désigner de « peintre d’autoroute » en référence à Jean Widmer3.

Chez Nayel Zeaiter, l’humour, toujours présent, confine en permanence au tragique. Quand il dessine l’histoire du Grand Palais, il affectionne la période de l’occupation allemande, parce que « c’est toujours facile de faire quelque chose de drôle avec », comme, dans l’histoire de France, il privilégie la Saint Barthélémy ou la Croisade des Albigeois. Mais cette obsession de la violence est tempérée par la simplicité apparente du trait et du discours. Ainsi, comme le souligne Guillaume Dégé, « débarrassée des oripeaux de son genre, l’Histoire retrouve une fraîcheur presque enfantine, de récréation, un entre-deux-cours4 ».

Mais l’intérêt de cet entretien est aussi qu’il expose très précisément les instruments artistiques, mais aussi socio-économiques de son travail. Loin de toute imagerie romantique de l’artiste, Nayel Zeaiter décrit, avec une grande lucidité sociologique, son travail, inscrit dans des réseaux qui surdéterminent les genres, et plongé dans les contraintes de la commande, qui se manifestent sous une forme matérielle (comment exploiter un escalier ou construire une œuvre de neuf cents mètres ?) comme sous la forme des limites à la liberté d’expression.

Dans cet entretien, Nayel Zeaiter nous montre comment il écrit l’histoire avec les instruments particuliers qui sont les siens, combinant graphisme et texte, et organisant la distance entre les deux. Il nous montre aussi comment ces dispositifs de médiation dépendent de façon dialectique des conditions matérielles de la réception (formats du livre, de l’affiche, de la palissade) et de la production (outils techniques mobilisés, travail en atelier collectif, modalités de financement). L’artiste apparaît finalement plus lucide que, bien souvent, les chercheurs de profession, sur le cadre qui conditionne sa manière d’écrire l’histoire.

1. Comment entrer dans le monde de l’art : économique et politique

Gwenaële Rot, François Vatin : Comment en es-tu arrivé là ?

Nayel Zeaiter : J’ai pratiqué très jeune le dessin et la peinture. À la sortie du bac j’ai voulu aller aux Beaux-Arts. Je n’ai pas réussi à y entrer et je suis allé à l’université, en histoire de l’art. En parallèle, j’ai commencé la gravure dans un atelier municipal : bois, linoléum, métal. Dès le collège et le lycée, j’avais travaillé sur des affiches.

J’ai fait aussi de l’affiche de rue, type « Atelier populaire » des Beaux-Arts de 1968, mais je n’ai pas baigné dedans. Après deux ans à l’université, je suis entré aux Arts Décoratifs dans la section « image imprimée ». Ce n’était pas ce à quoi je me destinais. J’imaginais un travail de type « Beaux-Arts », avec un maître d’atelier… Aux Arts-Déco, c’est beaucoup plus scolaire : on répond à des sujets, c’est un peu rigide. Mais, finalement, cela m’a permis d’étudier les techniques de l’édition, vers lesquelles je ne me serais pas forcément orienté. Cela nécessitait beaucoup de travail sur l’ordinateur, l’usage de logiciels de mise en page etc. Cela m’a poussé à reprendre des choses : le travail du texte, le rapport texte et image. J’ai écrit quelques livres en autoédition avec l’idée de réaliser les choses moi-même de A à Z pour maîtriser toute la chaîne de création-production.

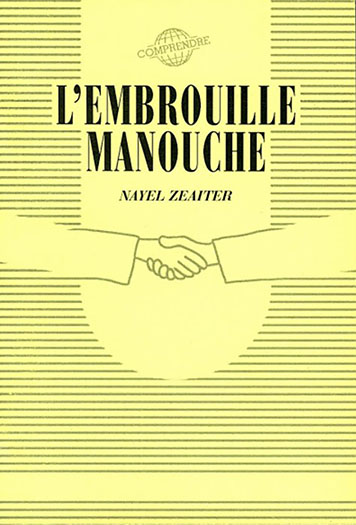

J’aime jouer sur les niveaux de lecture, le sens des mots, des messages, le second degré… C’est ce qui m’a intéressé dans l’affiche. Dans l’édition de livres, on peut trouver les mêmes choses. Le premier livre que j’ai réalisé était un exercice assez drôle : L’embrouille manouche, qui racontait, avec des petits schémas, les techniques d’arnaque dans la rue. J’avais repris les codes visuels des Que Sais-je ? des PUF.

Nayel Zaeiter, L’embrouille manouche, Paris, Ed. Comprendre, 2011, 16 p.

L’embrouille manouche (editions-comprendre.com)

Nayel Zaeiter, L’embrouille manouche, Paris, Ed. Comprendre, 2011, p. 10-11.

L’embrouille manouche (editions-comprendre.com)

Ce livre de seize pages a été fait en autoédition. Avec ma copine, nous avons imprimé, relié, massicoté, en squattant les machines de l’école. Ça m’a fait apprendre la mise en page : comment calibrer le texte pour qu’il rentre dans la forme qu’on lui donne. Le format était choisi pour être facilement réalisable. Le livre a eu un petit succès. J’ai un ami qui l’a décliné en pièce de théâtre. C’est devenu mon best-seller !

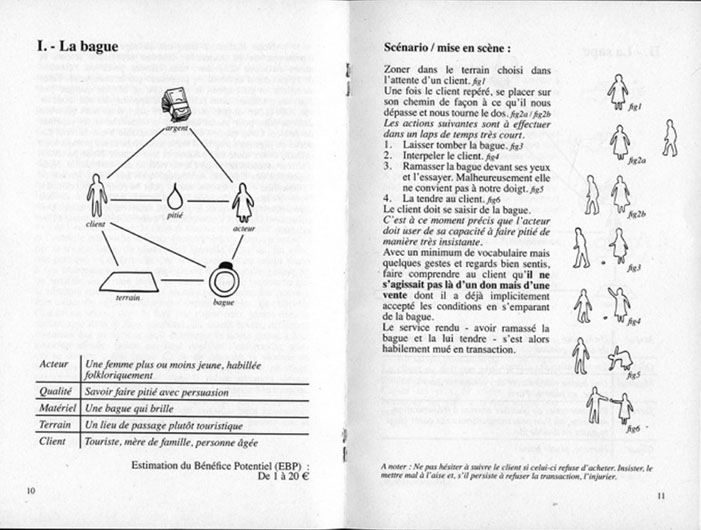

J’ai continué sur cette lancée. Le mode de travail utilisé pour la palissade du Grand Palais, ce texte fléché, sorte de carte avec des éléments de tous types (textes, images, idéogrammes), je l’ai commencé à l’occasion de mon travail de mémoire aux Arts Décoratifs. J’avais pris pour thème les « martyrs militants français de la deuxième moitié du XXe siècle5 ». J’ai traité de figures très différentes : Pierre Overney6, Jean Bastien-Thiry7, Sébastien Deyzieu8. Je me suis intéressé à l’imagerie militante des « martyrs. Pour expliquer la combinaison des éléments, j’ai fait des grandes cartes qui se dépliaient en sérigraphie couleur. Je racontais l’événement initial (la mort du martyr) et, ensuite, les différentes commémorations de cet événement et ses répliques. Le cas d’Overney est intéressant : il y a eu des meurtres et des affaires par-dessus9, il y a toujours une commémoration. Bastien-Thiry, c’est dans un autre milieu, ce ne sont pas les mêmes sortes de commémorations, mais il y en a toujours. Deyzieu, c’est pareil : beaucoup de manifs, des produits dérivés, des banderoles etc. Avec ce travail, j’avais posé les bases d’une technique graphique et narrative originale.

Gwenaële Rot, François Vatin : Dans le choix de ces thématiques, y a-t-il une dimension politique ?

Nayel Zeaiter : Je m’intéressais à la thématique du martyr militant. Ce sont des choses que j’ai vues au Liban, où cette culture-là règne. J’ai des origines libanaises. J’y suis allé souvent, mais je n’y ai pas vécu. Au-delà de la politique, il y a là quelque chose de culturel. Ce sont ces images que j’ai en tête, que j’associe à l’iconographie religieuse, les figures de saints qu’on voit dans les églises catholiques.

Je n’ai jamais fait de propagande « premier degré ». Peut-être que j’en ferai, mais je n’ai pas encore versé dans cet exercice. Je fais en quelque sorte de la propagande « second degré ». J’utilise les outils de la propagande pour parler plus largement de l’utilisation de l’image. Pour tel martyr, telle commémoration, on est concerné ou pas. Si on ne l’est pas, on se moque, si on l’est, on pleure. Sans doute, je me sentais plus concerné par Overney, parce que c’est ma culture… même si mes parents n’étaient pas maoïstes. C’était un ouvrier de la banlieue parisienne, d’extraction paysanne, je crois10. Il y a là une histoire qui me concerne plus que celle de Bastien-Thiry, aristo factieux qui n’a même pas réussi un attentat facile !

Gwenaële Rot, François Vatin : Y a-t-il des techniques graphiques spécifiques au Proche-Orient qui t’ont marqué ?

Nayel Zeaiter : Ce sont à peu près les mêmes qu’ici : panneaux sur des lampadaires, affiches, portraits avec les circonstances de la mort, ou un attribut quelconque. Il y a des symboles qui ne sont pas tout-à-fait les mêmes, des différences culturelles, mais les procédés de propagande sont relativement proches, ici, au Proche-Orient, en Russie ou ailleurs. Dans un pays en guerre ou qui a connu une guerre très récente, comme le Liban, il y a fréquemment des portraits à l’entrée des villes, des villages. Il y a beaucoup de portraits dans ce que j’ai fait. Par exemple, dans mon livre L’histoire de France en 100 planches illustrées11, j’ai mis à la fin une galerie de portraits, parce que c’est un peu la trame. Comment je fais les personnages ? Sur quel plan on les met ? Et il y a les personnages de second, troisième plan, des personnages pas portraitisés, pour lesquels il faut inventer le portrait.

Affiche recto-verso formant le supplément de La Cause du Peuple - J’accuse n° 19, dont le directeur de publication était Jean-Paul Sartre.

1972, Imp. NPP. Dim. 43x57 cm., pliures centrales.

Gwenaële Rot, François Vatin : Comment as-tu fait bouillir la marmite ?

Nayel Zeaiter : La question économique entre d’une certaine façon dans mes questionnements plastiques. J’ai toujours fait de l’affiche, aussi, pour gagner des sous. J’ai aussi pas mal travaillé en accrochage d’exposition. J’ai un frère qui a une entreprise dans ce secteur. Ça reste un peu dans le même circuit : il y a beaucoup d’étudiants ou d’anciens étudiants des Beaux-Arts etc. qui travaillent dans ce milieu, pour les musées, les galeries. J’ai travaillé aussi pour le théâtre (affiches, scénographie, décors), parce que ce lieu [les ateliers de Belleville] est géré par une association dont je fais partie, qui a maintenant quinze ans d’existence. On ouvrait des squats avec des plasticiens, des gens du théâtre, de la musique, d’autres qui n’avaient pas forcément de pratique artistique. Il y a toujours eu un mélange assez fort des disciplines.

Avec le temps, j’ai pu me concentrer sur ma spécialité : la mise en page, ce que j’avais appris aux Arts Décoratifs. Mon travail a évolué en fonction des moyens que j’avais de gagner ma vie, mais je l’ai fait aussi évoluer du fait des contraintes matérielles. Dans un lieu comme ici, on accueille beaucoup de gens, tous les espaces sont partagés ; ce n’est pas la même chose que lorsqu’on a son propre atelier. Plus il y a de monde, moins on a d’espace, plus on va réduire les formats, plus on va travailler de façon un peu impersonnelle… C’est peut-être une des raisons qui fait que j’ai de plus en plus travaillé sur ordinateur. Maintenant j’ai une pratique quasi de bureau. Le travail pour le Grand Palais c’est un travail de bureau : ordinateur, recherche, livres, très peu de sorties, parce que, en plus, c’était le confinement.

Je me suis organisé pour répondre à des commandes, ce qui n’est pas évident dans le milieu de l’art contemporain dans lequel j’évolue. Ma première « commande » c’est le livre sur l’histoire de France. À la suite du mémoire dont j’ai parlé tout à l’heure, il y a, aux Arts-Déco, une année de diplôme. Pour ce diplôme, en 2013-2014, j’ai fait une sorte de résumé en sept planches de l’histoire de France. Les éditions de La Martinière, avec qui j’étais en contact via un ancien des Arts Déco, ont vu ce travail, et m’ont demandé d’en faire un livre. On m’a commandé le livre, mais c’est moi qui ai fait le choix de travailler sur l’histoire de France.

2. De la manière de dessiner l’histoire

Gwenaële Rot, François Vatin : Ça nous ramène à la question de la place de l’histoire dans ton travail

Nayel Zeaiter : Pour le diplôme des Arts-Déco, j’ai essayé plein de trucs, je me suis intéressé à la Saint Barthélémy, aux Cathares, aux Albigeois… J’ai lu un Que Sais-Je ? sur la croisade des Albigeois, très agréable à lire (ce qui n’est pas le cas de tous…), avec des cartes, des schémas. C’est ce qui m’a amené à développer cette forme. C’est une sorte d’affiche, qui m’impose de me soucier de la production dès le début. J’avais une largeur type, une largeur d’imprimante ou de rouleau de papier. La longueur, elle, peut varier selon le sujet. Je pense avoir été inspiré par la manière de « scroller » [faire dérouler les pages] sur internet et par de très longues images qu’on trouvait sur des forums un peu clandestins : pas le dark web mais pas loin. Un foisonnement graphique assez mal fait, mais très esthétique : cela pouvait aussi bien être des recettes de cuisine pour des gens qui ne savent pas cuisiner, que des trucs pour hacker un compte Facebook… C’est vraiment lié à la technique du scroll qui est très proche du déroulement d’une bobine de papier sur une imprimante. J’ai utilisé cette forme pour traiter différents sujets. Le dernier, c’est le plan Vigipirate. C’est la bande la plus longue, mais aussi, je pense, la plus marquante, parce que sur les questions du terrorisme, je peux dérouler le fil quasi à l’infini, depuis la guerre d’Algérie.

Nayel Zeaiter, Le plan vigipirate, Impression numérique sur kraft, 220 X 70 cm, 2014.

Le plan vigipirate (editions-comprendre.com)

Au Grand Palais, j’ai travaillé sur un format de frise : il n’y a pas de retour en arrière. On peut prendre l’histoire où l’on veut, mais c’est toujours gauche droite - quasiment - avec des zigzags Dans les livres, je travaillais par planche : page ou double-page. Là, je peux me permettre de partir de là, d’aller là, etc. Je sais qu’il y a des gens qui sont complètement allergiques à ça. Effectivement, il y a ce côté « picorer », ne pas forcément suivre tout. Ça fait partie de la composition. Il y a une sorte de plaisir graphique à avoir ça qui part dans tous les sens, au risque d’une lecture lapidaire. C’est entre une bande dessinée, case par case, et une affiche où les lois de lisibilité, de « comment va se balader l’œil », ne sont pas tout-à-fait les mêmes.

Je fais appel de temps en temps à des frises chronologiques droites. Cet élément est présent et important. Je reste globalement chronologique. Il y a un débat, en histoire, sur la pertinence des frises chronologiques : c’est vieillot, ça ne sert à rien, ça donne une vision faussée de l’histoire. C’est malgré tout pratique : une frise chronologique, tout le monde l’a dans l’œil ! Mais je joue là-dessus. Je me permets des digressions, des rappels, des anachronismes, mais je fais aussi appel à des choses qui sont déjà connues, peut-être rassurantes. Je pratique un dessin au trait, très manuel « troisième République ». Avec ce graphisme confortable pour le lecteur, je vais le tirer vers des endroits un peu grinçants, parler d’Overney, de Bastien-Thiry etc. C’est ça le jeu. Pour la chronologie, c’est à peu près la même chose : garder cette forme, parce qu’elle sert l’accessibilité, et essayer de la développer au maximum.

Nayel Zaeiter, La croisade des Albigeois, Impression numérique sur kraft, 118 X 70 cm, 2014.

La croisade des albigeois (editions-comprendre.com)

Gwenaële Rot, François Vatin : La Saint-Barthélemy, la croisade des Albigeois, il est toujours question de violence …

Nayel Zeaiter, Le massacre de la Saint-Barthélémy, Impression numérique sur kraft, 97 X 70 cm, 2014, Le massacre de la Saint Barthélémy (editions-comprendre.com) (à gauche).

Nayel Zeaiter, La bataille de Camerone, 2014, Nayel Zeaiter - Les éditions Comprendre (editions-comprendre.com)(à droite).

Nayel Zeaiter : C’est vrai : des massacres, des batailles, et aussi, des émeutes, remous sociaux, religieux. Vous dire pourquoi, j’en serais incapable. Il y a une culture un peu « Français qui fait des manifs », et, graphiquement, la violence ça fonctionne. Tout le monde aime les tableaux avec des grandes batailles, les compositions foisonnantes ! Et puis, ce sont des événements dont on a parfois des lectures assez simplistes. Or dans les grands conflits, il y a toujours des choses à tirer à droite, à gauche. Dans la même planche j’essaye d’adopter différents points de vue, de feindre aussi une objectivité.

Gwenaële Rot, François Vatin : Comment te documentes-tu ?

Nayel Zeaiter : Je n’ai pas de formation d’historien. J’essaye d’avoir des sources diverses : des livres de vulgarisation aux articles de recherche poussés. Maintenant, on y a facilement accès. Je m’inspire aussi des commentaires dans des forums d’amateurs passionnés, de la mythologie populaire. Par exemple, sur les Templiers, il y a une littérature incroyable. Il y a un intérêt un peu démesuré sur ce type de sujets que j’ai traités en prenant aussi en compte cette littérature d’amateurs, avec des choses qui sont peut-être fausses ou fantaisistes. Cela peut être sous la forme d’un tableau où vont figurer les différentes hypothèses, les différentes fantaisies autour de tel ou tel sujet. Je peux me permettre d’amener ça dans une histoire de France globale. Je peux m’appuyer aussi sur des événements encore mystérieux, qui ne sont pas encore complètement entrés dans le champ de l’histoire. Par exemple, pour tout ce qui a trait au terrorisme au cours de ces cinquante-soixante dernières années il y a plein de questions encore confidentielles. J’essaye d’en parler comme des Capétiens, des croisades etc. Ça a un impact aussi bien sur le traitement de l’époque contemporaine que sur le traitement de l’histoire très ancienne, qui a aussi ses petites fantaisies comme l’affaire des Templiers ...

J’aime bien l’idée de « fait divers » ; il y a là l’idée de « petite » et de « grande » histoire. J’essaye de faire quelque-chose d’accessible, un peu humoristique, mais aussi d’intéressant, pas seulement dans le sens : « j’ai appris des choses que je ne connaissais pas », mais » qu’est-ce que c’est que de faire une histoire de France ? » Tout choix à ce propos manifeste des intentions, le mien compris. Je fais une sorte de faux pari de l’objectivité en présentant toutes les hypothèses en utilisant tous les procédés graphiques, de vocabulaire, que je mets en place. Ça fait parfois complètement exploser le sujet.

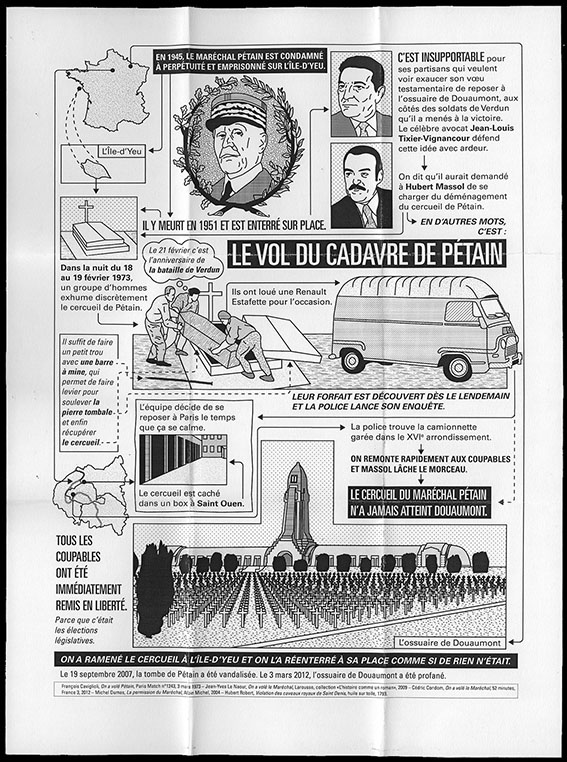

Nayel Zaeiter, Le vol du cadavre de Pétain, Impression numérique sur kraft, 2014,

Le vol du cadavre de Pétain (editions-comprendre.com)

Gwenaële Rot, François Vatin : Tu as une commande de cent planches. Comment fais-tu le découpage ?

Nayel Zeaiter : Déjà, il y a mes centres d’intérêt, c’est-à-dire avec quoi je vais réussir à faire quelque chose d’intéressant. Ensuite, il faut quand même respecter un certain équilibre entre les périodes. Je ne peux pas balayer en une seule planche le Moyen Âge et en faire des tonnes sur le XIXe. Ma première planche est consacrée aux découvertes préhistoriques (les grottes de Lascaux, de Chauvet etc.), le début de l’intérêt pour l’archéologie préhistorique sous Napoléon III. Et puis, je glisse une phrase de Mitterrand qui parle de la France comme de l’un des seuls pays aux frontières naturelles. C’est assez marrant : Napoléon III, Mitterrand, Chauvet Lascaux, mélanger tout ça pour faire une introduction, qui place le début de la France : C’est Chauvet hein ! les hommes préhistoriques étaient déjà français ! C’est une question que je pose : le début de la France c’est la nuit des temps, c’est Clovis, les Capétiens, Charlemagne, la Révolution, de Gaulle, etc. Dans ce jeu, j’ai coupé en dix chapitres, avec le même nombre de planches par chapitre (Histoires de France de Nayel Zeaiter (editions-comprendre.com).

Sur le début du Moyen Âge, c’est un peu du toc, en vrai. On n’a rien, les choses qu’on a, c’est aux trois-quarts des légendes et, sinon, c’est très dur d’en parler, ce n’est pas marrant … On va parler de routes, du développement de l’agriculture. J’ai préféré parler de fils de roi qui se font bannir sur une berge sur la Seine après s’être fait couper les tendons ; peut-être que ça n’a jamais existé, mais bon, c’est plus rigolo. Ce sont des sujets de peinture d’histoire, à la Puvis de Chavannes. Il me faut un côté pictural ; si je ne l’ai pas, c’est compliqué. À partir de là, on arrive à parler d’autre chose, à donner une ambiance, à dire quelque-chose d’intéressant sur l’époque, à faire une belle image aussi, et à avoir des personnages. Les personnages dans l’histoire que je raconte, c’est très important.

Gwenaële Rot, François Vatin : Et l’humour ?

Nayel Zeaiter : J’ai le texte, ce qui n’est pas le cas dans la peinture d’histoire. Il y a beaucoup d’humour qui repose sur le texte, dans une façon trop rapide de dire quelque-chose, dans l’emploi très légèrement faussé d’un verbe, dans des sous-entendus. Ce n’est jamais grivois, mais j’utilise des procédés consistant à sous-entendre quelque-chose d’un peu facile et à le démentir juste après, ou à remettre en doute une vérité admise, sans vraiment le dire. Il y a toujours quelque chose d’un peu bancal ; on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon. Si on veut connaître mon point de vue, mon parti-pris, mon avis, il faut gratter. Je trouvais intéressant qu’on se demande : « qu’est-ce qu’il cherche ? ». Est-ce qu’on se demande « qu’est-ce qu’il cherche ? » quand on lit un historien. Je n’ai pas l’ambition d’avoir un récit complètement politique. Parfois je tends un peu vers ça, mais j’essaye quand-même de casser ce schéma, de faire émerger un doute permanent. On retrouve les questions du fact checking, du complotisme, etc., qui ont tendance à me fatiguer. On n’échappe pas aux sujets de son époque.

Gwenaële Rot, François Vatin : Il s’est bien diffusé, ce livre ?

Nayel Zeaiter : Il y a tout un monde pour les illustrateurs : l’édition » jeunesse », même si, avec ce livre, je ne me situe pas tout-à-fait dedans. Je parle aux jeunes comme aux vieux. J’ai pas mal d’amis qui ont offert ce livre à leurs parents. Mais les personnes avec qui j’étais en contact à La Martinière, travaillaient pour le secteur « jeunesse ». Peut-être que quelqu’un qui aurait travaillé pour une édition documentaire à visée « adultes », n’aurait pas pris le risque de m’éditer. C’est arrivé en librairie sous l’étiquette « jeunesse » et un tel livre ne se vend pas dans ce rayon. Commercialement, il y a eu quelque-chose de raté. Les librairies qui l’ont bien vendu, soit avaient un rayon jeunesse bien valorisé, visible pour les autres publics, soit ne le mettaient pas en « jeunesse ».

Le livre a été imprimé à environ neuf mille exemplaires, ce qui est super pour un premier livre qui sort de nulle part. Il a été diffusé dans toute la France, même un peu ailleurs. Il a été très vu et m’a ouvert des portes dans un milieu que je pratiquais déjà, celui de l’art contemporain. J’ai cru qu’en publiant un premier livre à assez grand tirage, ce serait facile d’embrayer sur un deuxième avec une autre maison d’édition. Mais cela n’a pas été le cas. J’avais fait deux livres avant en autoédition : un sur la Chanson de Roland, et l’autre sur Tristan et Iseut. C’étaient des livres en dessins, écrits à la main, donc des histoires schématisées, raccourcies. J’en étais assez content, mais je n’ai jamais réussi à les faire éditer. Un éditeur lié à l’Education nationale, a eu une réaction virulente : « ce n’est pas possible de faire ça, on ne peut pas présenter des classiques de la littérature de cette manière-là… ». C’est la seule fois où l’on m’a dit que mon travail, c’était n’importe quoi. Je comprends que d’un point de vue pédagogique ça puisse faire tiquer. Mais je trouvais ça un peu exagéré, sachant je n’avais pas d’ambition de remplacer les « Annabacs », ou je ne sais quoi !

Gwenaële Rot, François Vatin : Après l’Histoire de France, sur quoi as-tu embrayé ?

Nayel Zeaiter : En parallèle j’ai travaillé avec un centre d’art dans la Meuse : le Vent des Forêts. Tous les ans, ils font appel à des artistes pour créer des pièces dans une forêt vers Saint-Mihiel, entre Verdun et Bar-le-Duc, ville qui a une gloire passée en matière de sculpture. A la Renaissance, c’était la petite Florence de la Meuse. Le directeur de ce centre d’art m’avait demandé de travailler sur Ligier Richier12, un sculpteur de la Renaissance, qui a fait une statue funéraire très célèbre : un squelette qui tend le bras avec un cœur dans la main.

Ligier Richier, Ecorché, Bar-le-Duc, RL, « Une terre d’art » (republicain-lorrain.fr)

Une statue de cet artiste est réapparue dans une collection privée à la suite d’un héritage. Il a fallu certifier qu’elle était bien de la main de ce sculpteur. Ça a réveillé les notables de ce coin, qui ont tous (j’exagère un peu…) des statues qu’ils ne déclarent pas pour des problèmes d’assurance. On m’a donc demandé de raconter l’histoire de cette statue. Mon œuvre a pris la forme d’un mur en vieilles pierres au milieu de la forêt avec un petit toit en béton coffré, un peu à la manière des murs d’enceintes des casernes de la fin XIXe début XXe, avec un endroit pour afficher, en retrait des pierres de taille.

Nayel Zaeiter, Vent des forêts, Le mur de Ligier Richier, 2017.

Nayel Zeaiter sur la piste de Ligier Richier - Vent des Forêts (ventdesforets.com)

3. Le temps des Vandales

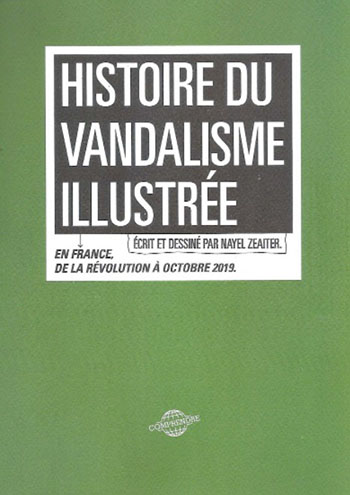

Gwenaële Rot, François Vatin : Et après, c’est le Vandalisme en art ?

Nayel Zeaiter : J’avais fait en 2015 une grande fresque sur la colonne Vendôme pour le salon Drawing Now, salon du dessin contemporain au Carreau du temple. Cela portait sur l’histoire de cette colonne, avec forcément, au centre de l’histoire, sa destruction pendant la Commune de Paris. La colonne Vendôme c’est un de mes classiques : je l’ai mise dans le livre d’histoire de France, et puis, au Palais de Tokyo, où on m’a appelé pour une très grosse exposition, qui s’appelait Futur, Ancien, Fugitif.

Les commissaires voulaient faire de façon un peu ambitieuse un « panorama de la Création contemporaine ». Ils ont fait un tour de France, dans les écoles d’art, les lieux de résidence, pour prendre le pouls de la création et sélectionner des artistes. Ils ont vu mon travail au Vent des Forêts, ils ont eu aussi mon livre entre les mains, via l’école des Arts Déco. Le « créneau » de l’artiste qui utilise des thématiques historiques, texte/image, m’a servi. C’est à cette occasion que j’ai réalisé mon travail sur le vandalisme. L’exposition s’est tenue de septembre 2019 à janvier 2020. Ma contribution était composée d’une série d’affiches qui prenaient place dans un escalier qui descendait deux étages pour ramener à la suite de l’exposition. On m’avait confié cette place ingrate qui était en même temps un passage obligé dans l’expo. J’avais l’occasion de prendre en otage tous les spectateurs ! J’ai pensé à ce dispositif d’affiches en noir et blanc, avec un format à chaque fois un peu différent, un peu comme ce que j’avais fait pour mon diplôme. Je m’adaptais complètement à l’espace que j’avais : parfois des longs trucs, des longs paysages. On a peint tous les murs en vert, un peu « salon de peinture ». Figure source : twitter, commentaire du tweet Palais de Tokyo –27 octobre 2019 « Pour devenir incollable sur le vandalisme en art rendez-vous dans les escaliers » .

.

Nayel Zaeiter, Histoire du vandalisme en affiches illustrées, vue de l’exposition Futur, ancien, fugitif, Palais de Tokyo, oct. 2019 à janv. 2020.

Histoire du vandalisme illustrée (editions-comprendre.com).

J’ai recherché un sujet assez longtemps. J’en ai parlé autour de moi, notamment ici [à la Villa Belleville], avec mes amis artistes avec lesquels je partage des goûts en histoire de l’art. Ce qui m’a convaincu de traiter du vandalisme en art, ça été l’affaire de l’incendie de la sculpture de la Main Jaune, en décembre 2018, pendant le mouvement des gilets jaunes. Dans mon escalier, en une quarantaine d’affiches, je pars de la Révolution et j’arrive aux Gilets Jaunes.

La Main Jaune, c’est, à Châtellerault, une œuvre de rond-point, due à un artiste nommé Francis Guyot. C’est un médecin, qui s’est consacré à la sculpture sur le tard13. C’est une grande main qui commence au coude, avec sept ou huit voitures en taille réelle, peintes en bleu foncé, qui montent dessus, un peu comme des insectes14. C’est censé rendre hommage à l’industrie automobile, complètement dépérie dans cette ville.15 À la limite, c’est une statue funéraire, ce qui fait le lien avec l’esprit Gilets jaunes, en plus avec le prisme « voiture ». Ça évoque une commande publique, mais ce n’en est pas une, car elle a été réalisée sur fonds privé avec du mécénat d’entreprise. La réalisation de l’œuvre a suscité un vrai élan, mobilisé beaucoup de bénévoles. L’œuvre a suscité beaucoup de polémiques parce que, à l’origine, elle devait être en pleine ville. Il y a eu beaucoup de critiques esthétiques, mais, finalement, les gens s’y sont attachés, parce que c’est quand-même une œuvre monumentale étonnante. Au fur et à mesure, elle s’est fondue dans le paysage, elle est devenue une espèce de repère.

Arrive le mouvement des gilets jaunes. On a là une œuvre de rond-point, ces ronds-points décriés comme une débauche d’argent public. Les ronds-points, les voitures, le jaune, la sculpture devient une icône des gilets jaunes. Un jour, il y a une charge de flics, des négociations, etc. Quelqu’un a foutu le feu à quelque-chose, et la Main Jaune a pris feu. C’était une structure en métal avec de la fibre de verre et de la résine autour. La destruction a été totale. Elle a correspondu aussi à la fin de la mobilisation à Châtellerault. C’est une histoire complètement tragique qui était pour moi une fin parfaite à cette histoire du vandalisme en art (VIDÉO. Châtellerault : La Main jaune ravagée par un incendie - YouTube).

La Main Jaune je ne l’ai jamais vue, mais j’aurais bien aimé la voir. J’ai rencontré l’artiste après. Il y a des gens de Châtellerault qui ont vu l’exposition au Palais de Tokyo et qui ont pris contact avec moi. J’ai donné une interview à des journalistes locaux. Après, l’artiste m’a contacté (c’est moi qui aurais dû le contacter, c’est un peu dommage que je ne l’aie pas fait). C’est quelqu’un d’intéressant, très sympathique. Ça devait être dur pour lui. La réalisation de la Main Jaune avait nécessité beaucoup d’années de travail, une énergie monumentale et l’œuvre a été réduite en cendres, bêtement. Mais il était distancié. Je ne savais pas comment il se situerait par rapport à mon travail. En plus, je le cite pour une critique qu’il a faite de l’art de rond-point alors que la Main Jaune est une œuvre de rond-point totale ! Il y a eu une salve de critiques quand elle a été installée. Son œuvre a été citée dans une émission de télé un peu nulle sur les pires ronds-points.16 Il s’est pris tout ça en pleine poire, et ensuite, la destruction de son œuvre …

Ce n’est pas la seule statue qui a été détruite à l’occasion d’un mouvement social. J’évoque aussi un cas, à Soissons : une statue représentant un archer qu’on croyait être en bronze ou dans un autre matériau solide. Des grévistes ont mis le feu à côté, et la statue a complètement cramé. Mais là, c’étaient des ouvriers qui travaillaient dans une entreprise de profilés métalliques. Ils ont refait une œuvre en remplacement de celle qu’ils avaient détruite.17 Là, je parle de double vandalisme : il y a un vandalisme involontaire au cours d’une manif’ et un autre, délibéré, qui est une critique globale de l’art ou de l’art moderne contemporain : « ah, on a cassé l’œuvre ? Bah on va la refaire en deux semaines ». Ce sont des gens qui ne sont pas réputés être des artistes, qui sont peut-être des artisans de qualité, qui vont refaire une œuvre dans un style moderne, en tubes, alors que l’autre était un peu plus classique. Ils ont fait une œuvre qui mime une œuvre d’art contemporain, en remplacement de l’œuvre détruite.

On peut prendre la thématique du vandalisme, avec un point de vue très large. Un universitaire suisse, Dario Gamboni18, a traité de ce sujet sous le prisme de l’art contemporain, en soulignant la dimension de critique artistique que peut revêtir le vandalisme. Cette façon de critiquer peut être utilisée de façon complètement politique. À Hayange, dans la vallée de la Fensch un maire Front National a été élu. Il y avait dans cette ville une fontaine faite par un artiste du coin : quelque chose d’un peu abstrait19. Cette fontaine représentait pour cet élu la commande publique d’art qui ne plaît pas au « vrai peuple », en tout cas, qui ne lui plaisait pas à lui. Comme il ne pouvait pas la détruire, parce que c’était une commande publique protégée, il a décidé de la peindre en bleu. C’était un geste politique : il faisait semblant de ne pas savoir qu’il n’en avait pas le droit pour provoquer le débat.20 Il y a eu un procès ; finalement, ils ont remplacé la sculpture par une sorte de fontaine Wallace peinte en bleu.21 (Victoire de la pétition : Mairie FN d’Hayange : dénonçons le détournement d’une œuvre d’art ! (mesopinions.com)

Récit sur palissades : le Grand Palais

Gwenaële Rot, François Vatin : Après c’est le Grand Palais ?

Nayel Zeaiter : La commande pour le Grand Palais a fait suite à l’exposition au Palais de Tokyo, où je parlais d’histoire de l’art. Parler d’histoire de l’art dans le monde de l’art, c’est quelque-chose qu’on aime bien. Je l’avais déjà remarqué à l’occasion d’autres expositions, par exemple celle sur la colonne Vendôme. Ce qui a fait mouche, c’est aussi la forme très adaptable : je me suis soumis à la contrainte de l’escalier, j’ai ensuite transposé l’œuvre en livre. Chris Dercon22 le directeur de la RMN-Grand Palais, et Geneviève Paire, la directrice communication-mécénat, ont vu le travail, et ils m’ont contacté fin 2019 pour me parler d’un projet d’habillage de palissade.

Un kilomètre c’est monumental, formidable ! Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là quel travail ça me demanderait. C’est très dur de se projeter dans des choses qu’on n’a jamais faites. Si ça se trouve un kilomètre, il y a des artistes qui peuvent faire ça en deux semaines… Peut-être que j’aurais pu trouver une façon de faire plus rapide. Mais les questions, pour moi, c’était plutôt : « Bon, des palissades qu’est-ce que ça veut dire, est-ce que ça vaut le coup de faire ? Le Grand Palais, c’est très prestigieux comme commande, mais, une palissade, c’est particulier ; est-ce que c’est réalisable ? Est-ce que ça ne va pas être perçu comme une sorte de bâche publicitaire ? Est-ce que ce n’est pas un exercice de communication caché sous une commande artistique ? »

Rapidement, j’ai compris qu’ils voulaient vraiment commander une œuvre d’art avec un sujet un peu compliqué. Mais l’histoire du Grand Palais, c’est un peu dur comme commande. C’est l’histoire d’une sorte de salle polyvalente, d’une grosse salle des fêtes « Troisième République » ! Le côté « Troisième République » peut m’amuser, mais il y a aussi les défilés de mode, les mannequins qui tirent la tronche… A priori, ce n’est pas mon truc. Je me dis pourtant que je vais réussir à parler d’histoire de l’art, mais ça ne m’évoque pas des choses précises. Ce que j’ai en tête : un bâtiment 1900, les expositions universelles, les salons, la FIAC [Foire internationale d’art contemporain]. Le Grand Palais, c’est aussi le Palais de la Découverte, mais, comme tout le monde, je ne savais pas que c’était dans le même bâtiment23.

En creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu’il y avait bien un sujet d’histoire de l’art, mais que c’était quand-même assez compliqué. L’enjeu était de parler de la chose dans sa globalité, de ne pas prendre uniquement ce qui me plaisait : le salon de l’auto, c’est sympa, mais ça ne me dit rien ; il y a plein de trucs comme ça qui ne m’évoquent pas grand-chose. Puis, je commence à trouver des brèches. Par exemple, Reynold Arnould c’est une brèche, parce que c’est quand-même assez étonnant. Malraux, c’est aussi un peu une brèche, même si je ne pouvais pas me mettre dans un exercice de critique globale ou mettre en avant les trucs un peu bizarres de sa vie qui pourraient être marrants.

Gwenaële Rot, François Vatin : Comment c’est arrivé, Reynold Arnould ?

Nayel Zeaiter : Je me demande si ce n’est pas arrivé via le site du musée du Havre.24 Je ne sais plus si je suis tombé directement dessus en recherchant les moments importants dont Chris Dercon m’avait parlé. Il m’avait peut-être évoqué Arnould, mais ce n’était pas un nom qui m’était resté. Il m’a parlé de l’expo d’art nègre et de l’expo Picasso25 parce que, pour lui, ce sont des enjeux pour la suite. La période de la Reconstruction, c’était aussi un des axes de ma recherche. Après, quand je choisis mes sujets, je suis tout seul face à des bouquins, internet etc. Le souvenir que j’ai, c’est de me m’être dit : « ah c’est quelque-chose qui vaut le coup », en tombant sur le site du Havre.

Pourquoi ça m’intéressait ? Déjà, parce que c’était un artiste.26 D’autre part, je sentais qu’il y avait un sujet aussi avec les Maisons de la culture. Il y a plusieurs périodes pour lesquelles je me suis dit : « je vais réussir à faire des choses » : les années 1930 avec le Front Populaire, l’Exposition internationale de 1937 ; la deuxième guerre parce que l’occupation allemande etc., c’est toujours facile de faire un truc drôle, avec les soldats de la Wehrmacht dans leurs uniformes ; ensuite 1959-1969, le ministère de la Culture, tout ça un peu en ébullition, reconstruction. Et puis, 1972, l’exposition « 20 ans d’art contemporain »27 : il y avait quelque-chose de très intéressant pour l’histoire de l’art avec les Malassis, Jean-Pierre Raynaud et le mécénat de l’entreprise Renault, les maoïstes, Overney … Il y a là dix mille sujets condensés, comme pour le moment de la Collaboration et de la Libération, avec cette exposition qui fait le lien entre les deux.28 J’avais ces « brèches ». Le reste, il a fallu un peu que je me force.

Gwenaële Rot, François Vatin : C’est plus difficile de parler de la période contemporaine ?

Nayel Zeaiter : Parler de choses contemporaines dans l’espace public c’est très compliqué. Déjà, dans un livre, il faut faire attention à ne pas dire n’importe quoi. Dans l’espace public, non seulement il ne faut pas dire n’importe quoi, mais il ne faut pas blesser les sensibilités exacerbées. Il y a des personnes vivantes qui peuvent se retrouver sur les Champs Élysées, avec deux mille personnes qui passent devant par jour, et qui voient leur tête avec une blague en-dessous.

Même sans qu’il y ait de blague, il y a des ayants droit qui m’ont demandé de retirer des choses. Renault a voulu que je supprime tous les logos de la firme, alors que Vasarely avait fait ce logo, pile au moment de la mort de Pierre Overney… J’avais mis un passage sur Georges Mathieu, dont je parlais déjà un petit peu dans mon travail sur le vandalisme. C’est un peu une marotte : j’ai tendance à me moquer de ce peintre qui s’habillait en judoka. Avec des amis on avait fait une expo avec un faux Georges Mathieu... Sur l’affiche pour la palissade, la simple remarque que je faisais était : « il était connu pour sa pièce de vingt ou dix francs ». C’est vrai que les gens ont cette pièce de vingt francs en tête, même moi, alors que j’étais petit. Les ayants droit ont considéré que c’était un manque de respect. Je n’avais pas le temps de me battre. Soit les gens ont l’intelligence de comprendre que la demande d’autorisation que fait la Réunion des musées nationaux, c’est simplement de la courtoisie, soit, ils ne l’ont pas, et on essaye d’être diplomate. Mais, avec Georges Mathieu, le refus était sans équivoque, et j’ai dit : « on oublie totalement, on ne discute même pas ». Pourtant, c’était intéressant par rapport à Arnould parce qu’il y avait un lien, un pont. Arnould a fait la préface de l’exposition Mathieu de 1978. Je disais que ça devait correspondre à ses goûts. Peut-être qu’ils ont vu là une ironie mal placée. Arnould appartient à un moment de l’art particulier, c’était seulement ça que je voulais signifier.

Il y a eu aussi des questions plus politiques. Il se trouve que toute la partie sur la seconde guerre se situe pile devant l’ambassade d’Allemagne. Je ne l’ai pas fait exprès. Le service communication de la RMN s’en est rendu compte et ils ont prévenu l’Ambassade. Il n’y a pas eu de problème. Il faut dire qu’ils sont rompus à cet exercice. Il y a des gens qui ont tiqué sur des choses annexes, comme la façon dont je parle de la police en 1972. Il y a deux-trois formulations qui sont un peu limites, mais ça reste raisonnable. Je dis qu’il y avait des policiers « normaux » et des CRS ; donc, je sous-entends que les CRS ne sont pas « normaux ». Il y a aussi un moment où je fais un zoom sur la peinture des Malassis29. J’en extrais leur représentation de policiers en cochons. Je n’étais pas obligé de le faire. Il y a quelqu’un sur Twitter qui a fait plusieurs tweets là-dessus en disant : « c’est un point de vue gauchiste et anti-flic »30.

Gwenaële Rot, François Vatin : Ta dernière « brèche », c’est 1972 ?

Nayel Zeaiter : Il est difficile de parler de la période la plus contemporaine. On ne va pas dire : « Ah, il y a une grande exposition, les tableaux sont beaux » ou « Ah, le défilé est bien fait » … Ça ne suffit pas pour faire quelque-chose d’intéressant. Les sujets type « exposition blockbuster », je n’en pouvais plus. On a ça dans tous les bouquins sur le Grand Palais : « telle expo, formidable, collection Picasso, Monet, tant de visiteurs … ». Moi, je n’allais pas au Grand Palais à cause des queues. J’évoque ce sujet, mais je passe vite, parce que la question (la critique du système, du monde de l’art, etc.) me dépasse un peu. Je fais une parenthèse sur le statut des artistes et le fossé phénoménal entre eux et les institutions et les ayants droit des artistes cotés. Je ne sais plus si c’était dans France Relance qu’il était écrit : « les arts visuels, c’est le secteur porteur »31. Quand on connaît un peu le monde de l’art, celui des artistes contemporains dont la moitié est au RSA … Il y a aussi le côté marchandisation, objets dérivés, que je critique un peu. Mais c’est quand même une commande ; je ne suis pas payé pour critiquer la RMN ! Je parle donc essentiellement du chantier parce qu’on peut parler de choses techniques qui sont relativement intéressantes.

À la fin, il y a quand même un côté un peu com’ qui m’a été demandé. J’ai regretté d’avoir accepté, mais ça faisait aussi partie du jeu. Est-ce que je parle du projet de rénovation du Grand Palais ? Si j’en parle, il faut un minimum le « vendre ». Si j’en avais parlé d’un point de vue extérieur, j’aurais dit : « il y a eu un concours et le président du Grand Palais a sélectionné une boite d’archi, qui a pondu un projet qui ressemblait à la zone commerciale sous le Louvre. Ensuite, cette boite s’est fait virer par Bachelot ». C’est intéressant ça : on prend une décision qui me paraît juste du point de vue des bâtiments historiques, du monde de la culture, mais qui ne respecte pas le résultat du concours d’architecture. Le président du Grand Palais de l’époque, Jean-Paul Cluzel était un bon administrateur32 ; il a redressé financièrement le Grand Palais. Mais je pense que Chris Dercon a plus de choses à dire sur un plan culturel.

J’ai quand même fait un passage sur Chanel, parce que c’est le principal mécène du Grand Palais. J’ai essayé de trouver un moyen d’en parler. J’ai vu que, pendant un défilé, ils singeaient une manifestation pour les droits civiques, avec des mannequins portant des panneaux sur les droits des femmes. Karl Lagerfeld défilait avec des femmes faisant semblant de manifester avec des panneaux en anglais qui ne veulent rien dire ! Je me suis dit que c’était un sujet sur lequel je pouvais faire quelque chose. J’ai fait un petit parallèle, un peu tiré par les cheveux, avec les gilets jaunes qui ont manifesté quelques années plus tard au même endroit. En faisant jouer la proximité des images, j’arrive à faire poindre le cynisme sans en parler directement. Je ne voulais pas aller plus loin sur le sujet, parce que, tout bêtement, les tarifs des gens qui font de la pub pour Chanel, ne sont pas les miens. Mais, avec du recul, je me suis dit que j’aurais peut-être dû arrêter mon histoire du Grand Palais en 1981.

5. Des genres artistiques et de leurs écosystèmes : art contemporain, bande dessinée, street art

Gwenaële Rot, François Vatin : Est-ce que tu dirais que tu fais de la bande dessinée ?

Nayel Zeaiter : Si quelqu’un de « pas initié », me demande ce que je fais, je peux dire grossièrement : « c’est une sorte de bande dessinée ». Après, en vrai, qu’est-ce que je fais ? Est-ce que c’est moi qui choisis, je ne sais pas. Il y a des petits articles qui sont sortis, où il y a marqué « bande dessinée ». Ça me va, c’est très bien. Mais qui me paye ? dans quel milieu j’évolue, où sont mes influences ? c’est plutôt ça mes questions. Il y a des bandes dessinées qui m’ont influencé. Plus jeune, j’ai baigné dans l’univers de l’Association33 ou les gros romans graphiques américains, des trucs de reportage aussi. Si on m’interroge sur mes influences en la matière, il y a, par exemple, Joe Sacco34. (Joe Sacco crée une fresque sur la bataille de la Somme à Thiepval (francetvinfo.fr).

Joe Sacco, The Great War, July 1, 1916: The First Day of the Battle of the Somme,

W.W. Norton & Company, 2013.

Mais je n’ai pas du tout la culture du dessin des gens de la BD. Je pense plus me situer dans le milieu de l’art contemporain. D’abord parce que c’est par là que, économiquement, j’évolue. Les gens qui m’ont donné du travail, c’est dans des expos, des centres d’art. Je n’ai jamais été édité en BD. Je l’ai déjà proposé, mais, même avec des pistons, je n’ai pas réussi. J’ai publié dans une maison d’édition jeunesse, pour un objet un peu hybride, qui a été vu dans le monde de l’art. Même en édition, je n’ai pas réussi. Je pensais pouvoir faire des choses en dessin de presse. J’ai réussi une fois dans Le Un35 par l’intermédiaire de quelqu’un qui avait vu l’expo au Palais de Tokyo. Il y a tout une économie, un écosystème propre au monde de l’art : la formation, les fréquentations qu’on a. Dans la BD il y a des festivals… Je n’ai pas creusé un sillon là-dedans. Ici, à la Villa Belleville, il y a des ateliers partagés, des techniques diverses, on accueille des résidences. Je me situe beaucoup sur un plan économique, car je pense que c’est très important… Je ne suis pas du tout solitaire ici. C’est un groupe concret, comme tous les groupes d’artistes. On n’a pas de nom, mais, malgré tout, il y a un peu de ça. Le milieu dans lequel on évolue définit aussi les opportunités qu’on a.

Je travaille le rapport texte/image. Mais c’est aussi le cas dans le surréalisme ou la figuration narrative. L’œuvre sur la mort de Marcel Duchamp (Vivre et laisser mourir-HDA3e | blog arts plastiques, collège Lei Garrus, Guy Ibanez (garrusart.blogspot.com), c’est une sorte de BD36. De la BD, je vais tirer des ressorts narratifs assez simples, comme le système de trois cases avec un événement. Mais je me sens beaucoup plus proche des Malassis par exemple, que des auteurs de BD. Il y a une sorte d’effacement de style chez les Malassis qui est intéressante. Ils ont créé ça comme quelque chose d’assez politique : effacer le style individualiste de l’artiste, refuser le romantisme dans le fait de peindre, considérer cela comme un fait, à la limite, industriel. C’est un peu pareil pour moi avec ma façon de dessiner en vecteurs, avec un dessin relativement plat. Ce sont des collages que je fais : je décalque des images que je trouve, qu’ensuite je vais recomposer

Affiche imprimée pour l’exposition “Figuration narrative dans l’art contemporain” à la Galerie Creuze, Paris, 1965.

Gwenaële Rot, François Vatin : Est-ce aussi la pratique des expositions qui te distingue des auteurs de bande dessinée ?

Nayel Zeaiter : Il y a des auteurs de bande dessinée qui sont à l’aise avec ça. Mais c’est peut-être plus parlant avec le graff. Le graff, transposé en galerie, suscite beaucoup de critiques d’ordre symbolique mais aussi artistique. Ça supporte mal ce passage-là. En BD, il y a des travaux qui souffrent du même syndrome, mais il y en a d’autres qui passent bien en galerie. Je pense par exemple, à Jochen Gerner (Jochen Gerner), de la galerie Anne Barrault qui était à l’Association. Il fait un travail dont je me sens proche. Il y a aussi Pierre La Police37. Je me situerais plus de ce côté-là. Lui, il vient de la BD, mais il a une aura très forte dans le monde de l’art contemporain. Il y a quand même beaucoup de ponts.

L’appellation street art dans le monde de l’art contemporain est parfois péjorative, c’est considéré comme le truc facile, qui se vend … Peut-on parler de street art pour moi ? En un certain sens, oui, parce que pour moi, l’affiche, cela compte pour moi. J’ai fait, de l’affichage sauvage dans la rue, mais ce n’est pas suffisant pour que l’on puisse me ranger dans le street art. Les artistes de street art ne me connaissent pas, on n’a pas du tout les mêmes références, les mêmes intérêts etc. Une « figure » du monde de l’art comme Ernest Pignon-Ernest38 est intervenue aussi dans la rue.

Je me situe dans un endroit un peu particulier [atelier de Belleville], que je gère dans un collectif, un lieu d’accueil. Ici, j’ai un réseau qui va venir à moi de façon assez simple, et ça, c’est un confort. Mais il y a aussi des problématiques techniques, celles de l’édition. Je dois donc avoir des compétences techniques. C’est une des particularités de ma position ici, et de celle des autres coordinateurs du lieu. Cela a conditionné la façon dont j’ai évolué dans le milieu artistique.

Gwenaële Rot, François Vatin : Qu’est-ce qui vient ?

Nayel Zeaiter : J’ai pris un peu du retard avec le Grand Palais, les autres travaux se sont accumulés. Je travaille pour un projet sur les trains à La Louvière en Belgique.39 Je fais une grande affiche sur les procédés de fabrication des rails. Je fais le lien avec le monde de la mine et la sidérurgie. En même temps je fais un truc pour le centre Pompidou-Metz : les planches d’une expo sur l’éducation et les artistes, la pédagogie artistique, le rapport entre le monde de l’éducation et le monde de l’art, dont la commissaire est Hélène Meisel40. C’est assez compliqué, parce que c’est sur l’art conceptuel et mon style de narration s’adapte mal à des choses qui ne sont pas concrètes, tangibles. Je me n’en étais pas rendu compte avant de le faire.

Je n’ai pas de référent théorique. J’ai quand même une postface de Guillaume Dégé dans mon livre sur l’Histoire de France. C’est un prof que j’ai eu. Il fait de l’illustration, il est dans l’art contemporain aussi Sa préface me sert de référence de temps en temps41.

À suivre …