À la croisée des problématiques spécifiques à l’histoire publique, l’histoire de l’immigration et l’histoire culturelle, cet article revient sur le travail de commissariat scientifique réalisé pour l’exposition « Paris-Londres : Music Migrations (1962-1989) » qui s’est tenue au Musée national de l’histoire de l’immigration, du 11 mars 2019 au 5 janvier 20201. La muséographie occupe en effet une place importante dans l’histoire publique, dans la mesure où elle permet de mettre en scène de façon incarnée, voire parfois sensible, un objet d’histoire2. En outre, les musées nationaux jouent un rôle stratégique dans la construction des identités nationales3, et ce, d’autant plus, dans un monde globalisé où chaque pays façonne l’image qu’il veut donner de lui-même et de son rapport aux autres4. En 2007, l’ouverture d’un musée national de l’histoire de l’immigration en France s’est inscrite dans cette démarche5. Il s’agissait alors de rendre hommage à la contribution des immigrés à l’histoire de France, dans un contexte de sursaut anti Front national qui avait conduit Jacques Chirac à la présidence de la République en 20016. L’exposition permanente Repères, présentée de 2007 à 2020, retraçait les étapes de l’intégration des immigrés dans la société française et les grands moments qui ont jalonné cette histoire7. En parallèle, les expositions temporaires cherchaient à approfondir un point précis ou un lien avec un autre champ historiographique (par exemple, l’histoire de la colonisation8).

L’exposition « Paris-Londres » visait à comparer deux pays d’immigration aux contextes d’intégration distincts, la Grande-Bretagne et la France9, qui avaient cependant en commun d’avoir été d’anciens empires coloniaux et d’avoir vu s’installer des immigrés venus de leurs anciennes possessions, dans des proportions comparables. Ce point commun, cette « similitude dans les faits observés » et cette « dissemblance entre les milieux où ils se sont produits », pour reprendre les termes de Marc Bloch10, offraient donc une entrée particulièrement pertinente pour souligner les dynamiques propres aux mouvements migratoires venus des anciennes colonies ; des phénomènes encore peu explorés par les expositions temporaires du musée. En outre, le prisme de la musique devait permettre d’incarner cette contribution des migrations, à travers des artistes, des scènes musicales et des événements marquants. Dans une logique propre à l’historiographie renouvelée de l’immigration, qui cherche à rendre visible la contribution des phénomènes migratoires à la mutation des sociétés111, la musique représentait donc un vecteur privilégié pour incarner le rôle des migrations dans la transformation de Paris et Londres, d’anciennes capitales d’empires, en métropoles multiculturelles12.

Les historien.nes en charge du commissariat scientifique de l’exposition ont dû relever plusieurs défis historiques en lien avec ce travail de muséographie. Il s’agissait, d’une part, d’organiser spatialement la comparaison de deux contextes historiques et politiques distincts caractéristiques des trajectoires de Paris et de Londres, autour d’une problématique commune, sur trois décennies. D’autre part, il convenait d’expliciter les différences entre les modèles politiques, les parcours migratoires et les scènes musicales. Les logiques propres à l’histoire culturelle, qui fait porter l’analyse sur les conditions aussi bien de production que de diffusion et de réception des formes artistiques, se sont avérées particulièrement heuristiques dans ce travail de mise en récit. Elles ont permis de caractériser trois périodes distinctes : un premier temps où les musiques liées aux migrations des anciens empires coloniaux britanniques et français demeurent, comme leurs populations, à la marge de chacune des capitales (1), suivie d’une période où la musique est utilisée comme instrument de lutte et permet de s’affirmer dans l’espace urbain, comme, plus largement, dans la société (2). Enfin, la troisième partie de l’exposition permet de souligner les ambiguïtés liées aux logiques d’institutionnalisation au cœur de deux contextes politiques distincts (3).

The Times They Are a-Changing : une histoire commune de transformation urbaine au rythme des migrations postcoloniales

Paris et Londres ont en commun d’avoir connu une augmentation de la part coloniale de leurs flux migratoires dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Ce phénomène est lié, d’une part, à leur situation de villes européennes marquées par le conflit et confrontées aux besoins en main d’œuvre liés à la reconstruction et, d’autre part, au fait qu’il s’agit de deux capitales d’empires coloniaux. En effet, au sortir du conflit, le Royaume-Uni, comme la France, ont amélioré le statut de leurs sujets coloniaux afin d’en calmer les ardeurs indépendantistes13. En 1946, la France déclarait ainsi l’égalité des « peuples d’outre-mer » dans la Constitution de la Quatrième République et créait le statut de « citoyen de l’Union française14 », tandis qu’en 1948, le Royaume-Uni forgeait le statut de « citoyen du Royaume-Uni et des colonies15 ». Dans un cas comme dans l’autre, l’amélioration du statut des coloniaux relevait d’une politique impériale –- il s’agissait avant tout de sécuriser pour la France, comme pour le Royaume Uni, leurs intérêts économiques et politiques dans leurs colonies respectives. Cependant, dans les faits, ces nouveaux statuts de citoyens eurent des conséquences en termes de flux migratoires, dans la mesure où ils octroyaient aux coloniaux la libre circulation dans l’Empire.

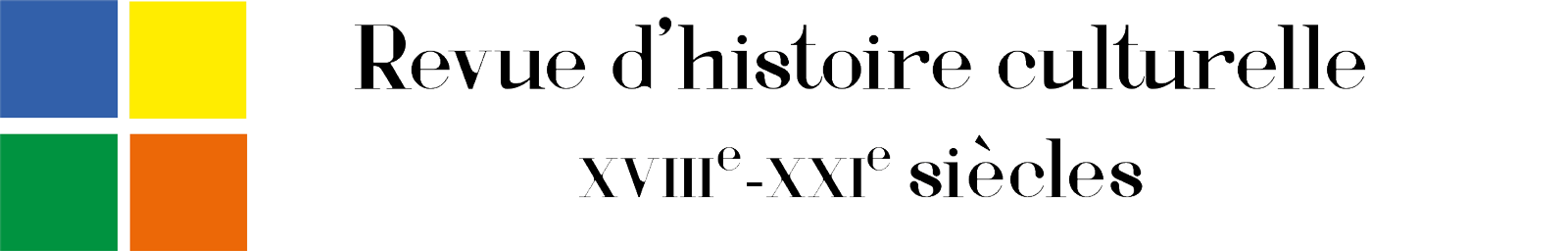

Objet canonique de l’histoire sociale de l’immigration, un extrait du registre de passagers de l’Empire Windrush illustrait dans l’exposition Paris-Londres ce pan de l’histoire coloniale britannique.

Ill. 1 – Windrush

En effet, les registres de bateaux, ou « manifestes », permettent non seulement de connaître les noms de tous les passagers arrivés par un point d’entrée mais aussi d’apprécier l’évolution de leurs provenances et de leurs profils professionnels, en fonction des informations requises par les pays d’accueil. Ils sont donc à la fois une source essentielle pour la recherche historique et un objet muséographique, dans la mesure où ils permettent de mettre un nom derrière ces déplacements et où ils renvoient à l’imaginaire du voyage. Ainsi, la reproduction d’un extrait du registre de passagers du Windrush permet de constater la grande proportion de citoyens britanniques venus de Jamaïque parmi eux, et de connaître leur profession166. L’Empire Windrush était un navire utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ramener des soldats britanniques postés dans le Pacifique, qui fit halte au port de Kingston en Jamaïque, où s’embarquèrent les premiers citoyens du Royaume-Uni et des colonies à pouvoir bénéficier de la libre circulation177. Dans le contexte britannique, le terme de Windrush Generation est aujourd’hui communément employé pour désigner ce flux d’immigrés, venu principalement des Antilles Britanniques, qui bénéficiaient du statut de citoyens du Royaume-Uni et des colonies.

En 1962, date choisie pour débuter cette exposition, les indépendances de l’Algérie et de la Jamaïque marquent le démantèlement des empires coloniaux et britanniques. La présence des immigrés venus de ces deux pays dans les deux ex-capitales d’empire apparaît comparable. D’un point de vue numérique, en 1965, on estime à 450 000 les citoyens des anciennes Antilles britanniques à s’être rendus en Grande-Bretagne, et 150 000 à s’être installés à Londres18. En 1968, les Algériens sont 473 252 en France métropolitaine, et 178 745 à s’être établis dans ce qu’on a appelé jusqu’en 1968 le département de la Seine, c’est-à-dire Paris et les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, soit un périmètre comparable à celui du Grand Londres. Par contraste, la migration des citoyens de l’ancienne Inde britannique augmente surtout à partir des années 1960. En 1965, on ne compte encore que 180 000 Indiens et 120 000 Pakistanais répartis sur l’ensemble du territoire. En outre, ils se répartissent dans plusieurs grandes villes du pays (Birmingham, en particulier) et se concentrent moins systématiquement dans la capitale.

La comparaison entre les deux mouvements migratoires, venus d’Algérie et de Jamaïque, finalement retenue pour l’exposition, ne s’est pas tout de suite imposée. Elle est le résultat de discussions et de choix qui ont présidé à la construction d’un objet comparable. Ainsi, une question est beaucoup revenue dans les échanges avec l’équipe de préparation de l’exposition, qui avait trait à la place accordée aux migrations des Antilles françaises dans la même période. Davantage comparables aux migrations caribéennes britanniques en termes d’origine géographique et de style de musique, elles s’en distinguent pourtant par deux traits majeurs : d’une part, leur nombre, puisque les migrations des Antilles s’évaluent à près de 400 000 entre 1962 et 1983 (Réunion et Guyane incluses) sur l’ensemble du territoire métropolitain ; d’autre part, leur rapport à la colonisation, puisque la Guadeloupe et la Martinique sont intégrées en tant que départements de la République française en 1946.

En outre, du point de vue du genre, la migration des anciennes colonies britanniques est plus équilibrée que celle venue d’Algérie. Bien que les passagers du Windrush aient été en majorité des hommes, les femmes participèrent davantage de ce mouvement migratoire que dans le cas de l’ancienne colonie française. En 1971, les migrants du New Commonwealth, étaient à 55% des hommes19, alors que, en 1968, les Algériens étaient 77% à vivre dans le département de la Seine20.

Cependant, au regard de l’importance numérique de ces deux mouvements migratoires dans la ville de Londres, d’une part, et de la Seine, de l’autre, comme de leur situation par rapport à la colonisation, la comparaison, peu évidente de prime abord, des Algériens et des Jamaïcains, s’est imposée.

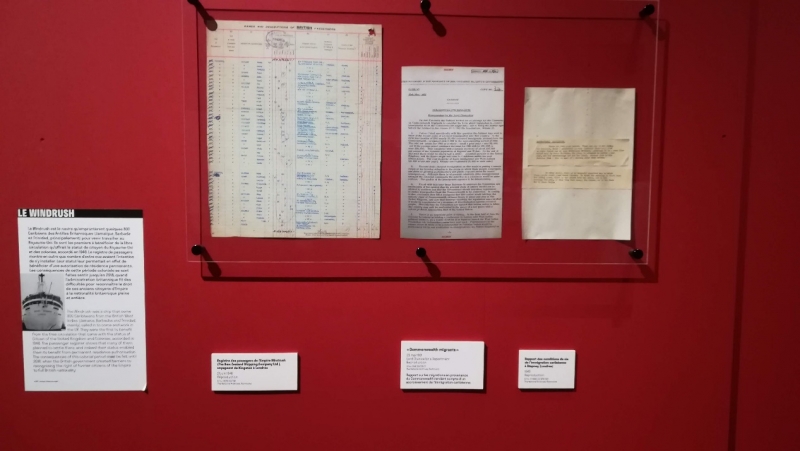

Le recours à une carte d’installation des immigrés venus des anciennes colonies de l’Empire dans le Grand Londres et en région parisienne, réalisée spécialement pour l’exposition à partir des données des recensements britanniques et français, permettait de visualiser la « comparabilité » de ces migrations.

Ill. 2 – Carte d’installation des immigrés des anciennes colonies des Empires britanniques et français dans les deux ex-capitales d’Empire, Paris et Londres

Cette carte était cependant tributaire des différences de collectes de données propres à chaque contexte national. En effet, alors que le recensement français de 1968 faisait apparaître les étrangers de nationalité algérienne, le recensement britannique ne prenait en compte que les « migrants du New Commonwealth », c’est-à-dire, en 1971, l’ensemble des immigrés venus des pays nouvellement indépendants des Antilles et des Indes britanniques (soit majoritairement d’Inde, de Jamaïque et du Pakistan). La carte obtenue permettait donc surtout de rendre visible le nombre d’immigrés venus des anciennes colonies dans chacune de ces capitales (les Algériens étant le groupe le plus important numériquement pour la France, loin devant les Marocains et les Tunisiens) et de constater leur installation contrastée : à la périphérie de Paris et de sa banlieue, autour des quartiers de Barbès, Stalingrad et Belleville, ainsi que des communes de Nanterre, Gennevilliers et Aubervilliers ; dans le centre déshérité de la capitale britannique, autour de Notting Hill, Brixton et Islington.

Paris et Londres se distinguaient en outre par des développements urbains contrastés. La capitale française concentrant les fonctions administratives, financières et culturelles du pays, conservait toute sa densité économique et démographique. Par contraste, le centre de Londres, largement affecté par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, se vidait de sa classe moyenne, laissant un habitat dégradé aux classes populaires et aux immigrés21.

Quel lien pouvait-il cependant y avoir entre les immigrés jamaïcains installés à Notting Hill et les Algériens qui vivaient à Barbès à la fin des années 1960 ? Le rapport à la musique, et plus particulièrement sa réception et sa diffusion évoquée dans l’exposition, a permis de mettre en lumière une expérience commune de marginalité urbaine pour les anciens citoyens d’Empire. En effet, bien qu’écoutant des styles de musiques différents, ils étaient obligés de se réunir dans des lieux spécifiques. Les Caribéens écoutaient plutôt du ska – un style de musique venu de Jamaïque qui a donné plus tard le reggae –, du calypso, commun à toutes les Antilles, ou encore du high-life, la musique qui a accompagné les mouvements d’indépendance du Ghana et du Nigeria (anciennes colonies britanniques devenues respectivement indépendantes en 1957 et 1960). L’exposition présentait des photographies de ces fêtes privées, où se produisaient des artistes venus de ces pays ainsi qu’un radiogramme, ce meuble faisant à la fois office de radio, de bar et de tourne-disque et permettant d’écouter de la musique chez soi, en famille ou entre amis.

Ill. 3 – Radiogramme et photo de fête privée à Londres par Ian Berry

En insistant sur l’espace intime et domestique, la scénographie permettait de faire ressortir la difficile participation des immigrés postcoloniaux à l’espace public. Car la fréquentation des lieux de sociabilités britanniques n’était pas sans obstacles pour les citoyens des pays « nouvellement indépendants ». L’expression New Commonwealth Migrants, ou Commonwealth Migrants, désigne ceux que l’on appelle aussi les coloured – les personnes de couleur. Or, certaines institutions, et en particulier les pubs, les bars et les restaurants, appliquaient une colour bar, c’est-à-dire une forme illégale de discrimination des personnes de couleur à leur entrée22.

Selon une même logique de niche, les musiques écoutées par les immigrés algériens, bien que différentes par leur style, étaient diffusées, et parfois même jouées, dans quelques cafés de Barbès, Stalingrad ou Belleville23. Dans l’exposition, des photographies de Pierre Boulat illustraient ces ambiances musicales et festives ; des ouds évoquaient ces musiques jouées ensemble ; un Cinématic, autre objet emblématique de la diffusion de cette musique, figurait également dans l’exposition. Celui-ci fonctionnait comme un juke-box et permettait d’écouter et de regarder des petits films musicaux, produits en grande partie en France, dans ces lieux de sociabilité uniquement fréquentés par des hommes. Quant à l’écoute au foyer ou en famille, elle pouvait se faire à partir de disques, présentés également dans l’exposition.

Ill. 4 – Oud de Dahmane El Harrachi sur fonds de pochettes de disques de musiciens algériens, pour la plupart produits en France

Ainsi, le recours à une scénographie de l’espace privé permettait de souligner l’exclusion des immigrés des anciennes colonies à Paris comme à Londres, alors qu’un premier coup d’œil à la carte de leur répartition aurait pu donner l’impression d’une plus grande visibilité des Caribéens installés dans le centre de Londres. C’est donc bien dans leur proportion, mais aussi dans leur expérience, que les deux migrations se ressemblent ; deux modalités mises en lumière par la muséographie.

À Paris comme à Londres, la musique, et en particulier le rock’n roll, devint un élément essentiel de la culture jeune, cette nouvelle classe d’âge qui avait vingt ans dans les années 1960. L’exposition plongeait aussi dans cette ambiance de beatlesmania si propre aux années 1960, même s’il s’agissait aussi de montrer qu’elle offrait très peu de place aux représentations et aux expressions des immigrés. Pourtant, les Beatles ou les Rolling Stones étaient les premiers à revendiquer l’apport des musiques noires à leurs créations (Paul McCartney fréquentait le seul club de musique de Soho à passer de la musique ska de Jamaïque, le Flamingo) et le lieu de naissance de nombreuses stars des yéyés trahissait les derniers soubresauts de l’histoire de France : Vigon, de son vrai nom Abdelghafour Mohcine, né à Rabat, chantait dans le groupe Les Lemons, au côté de Michel Jonasz ; le chanteur des Vautours, Vic Laurens, de son vrai nom Victor d’Arpa, était né à Tunis et tous les membres du groupe des Chaussettes noires, à l’exception d’Eddy Mitchell, étaient nés en Algérie ou à Tunis. Pour beaucoup d’entre eux, ils avaient découvert le rock’n roll par le biais des nombreuses bases militaires américaines installées sur le pourtour méditerranéen et, à leur installation à Paris, ils faisaient figure de précurseurs24.

S’approprier la ville : des registres distincts de la protestation par la musique

Dans la deuxième partie de l’exposition, le recours à une scénographie de l’espace public mettait en évidence le rôle de la musique comme outil de protestation, faisant passer les immigrés de la marge au centre. Les affiches, les photographies de concert en grand format ainsi que les instruments de musique ou les haut-parleurs destinés à diffuser de la musique en extérieur illustraient cet investissement de la rue et de l’espace public.

Ill. 5 – Le Carnaval de Notting Hill : instruments de musique, coiffe de parade et photographie par Chris Steel Perkins en 1975

Deux chronologies et approches distinctes caractérisent les formes de protestations parisiennes et londoniennes, cependant. À Londres, du Carnaval de Notting Hill aux concerts Rock Against Racism, la protestation s’est faite sur le registre de la fierté noire et britannique, en alliance avec l’avant-garde marginale et protestataire que représentait le mouvement punk à la fin des années 1970. Par contraste, à Paris, du mouvement de défense des travailleurs immigrés des années 1970 à la lutte contre le racisme du début des années 1980, la protestation s’est intégrée dans le registre des luttes sociales et ouvrières, même si la question identitaire affleurait à intervalles réguliers.

L’exposition utilisait la chronologie, les archives et les documents de presse pour narrer ces histoires contrastées.

À Londres, les Caribéens installés dans le centre de la ville, et en particulier le quartier de Notting Hill, firent l’expérience des tensions raciales, lorsqu’à l’été 1958, des bandes de jeunes britanniques blancs de la classe ouvrière, les Teddy Boys, s’en prirent à Maj-Briit Morrison, une suédoise vivant à Londres et mariée à Raymond Morrison, né en Jamaïque et installé dans la capitale britannique pour travailler dans le milieu de la musique. L’agression de Maj-Briit Morrison prit de l’ampleur ; s’ensuivirent plusieurs nuits d’émeutes auxquelles quelques personnalités de la communauté caribéenne décidèrent de répondre en organisant un carnaval sur le modèle de ceux qui se tenaient habituellement dans les Caraïbes25. Claudia Jones, une journaliste et militante communiste, fondatrice du journal local, la West Indian Gazette, née à Trinidad et formée au militantisme afro-américain, reprit le registre de ces luttes pour lancer l’idée d’un événement festif qui donnerait une autre image des Caribéens de Londres que celles de la violence et de la pauvreté26. Le premier carnaval eut lieu un soir de février 1959 dans la salle communale de Saint Pancras, et fit l’objet d’une certaine couverture médiatique, avec quelques images tournées par le BBC, présentées dans l’exposition. Ce n’est que des années plus tard, en 1966, après la mort de Claudia Jones, et la création d’associations dédiées à l’organisation de l’événement, que se tint le premier Carnaval de Notting Hill dans les rues du principal quartier caribéen de Londres, lors du dernier week-end du mois d’août.

Années après années, les autorités n’eurent de cesse de demander aux organisateurs de déplacer l’événement plus loin, dans un parc plus grand, éloigné du centre-ville, comme en témoignent les archives de l’administration du Grand Londres et les rapports de police présentés dans l’exposition. Cependant, la communauté caribéenne de Notting Hill a continué à investir cet espace. Couvertures de presse, photographies et documentaires vidéo, insérées dans l’exposition, permettaient de prendre la mesure de la dimension protestataire de l’événement, comme de l’encadrement policier dont il fut l’objet, alors qu’il représente aujourd’hui une vitrine davantage festive que revendicative de la ville de Londres.

À plusieurs reprises, l’équipe de conception de l’exposition ainsi que les nombreuses personnes ressources consultées ont évoqué le risque de mettre en scène une histoire édulcorée de l’expérience des immigré.es, à force de mettre l’accent sur des moments festifs et de retracer les parcours de célébrités27. Le parti pris de présenter la musique comme un moyen de lutte politique visait, au contraire, à éviter cet écueil, tout autant qu’il permettait de faire connaître les origines politiques, parfois oubliées, d’événements musicaux, comme ce fut le cas à Londres, mais aussi à Paris.

À Paris, l’investissement de la rue par le mouvement de défense des immigrés se fit dans la continuité de mai 68, en articulation avec les luttes ouvrières. Les premières affiches annonçant les mobilisations de travailleurs immigrés reprenaient les codes iconographiques des affiches du mouvement étudiant réalisées par l’Atelier populaire de l’ex-École des Beaux-Arts, opérant ainsi une continuité visuelle pour le visiteur.

Ill. 6 – À bas les foyers prisons, Affiche anonyme

Mais c’est avant tout le rôle joué par la musique comme moyen de médiatisation des luttes qui caractérisa l’expérience parisienne. De la captation vidéo des concerts du Troisième festival des travailleurs immigrés, en 1978, à la première affiche d’ « Africa fête » la même année, il s’agissait de faire découvrir un pan méconnu de l’histoire de l’immigration française.

Ill. 7 – Les mobilisations des travailleurs immigrés en France dans les années 1970

Ainsi, le rendez-vous incontournable des musiques africaines orchestré par Mamadou Konté tout au long des années 1980, qui a fait connaître des artistes comme Youssou’n Dour, Salif Keita ou Angélique Kidjo, était présenté dans l’exposition à travers ses origines militantes : un rassemblement en soutien aux mobilisations des immigrés d’Afrique sub-saharienne dans les foyers, intitulé « Africa fête » par les réalisateurs de l’affiche, au moment de sa conception28. L’exposition présentait notamment la figure de Mamadou Konté, photographié avec Chris Blackwell, le producteur de Bob Marley et fondateur d’Island Record ; devenu une figure incontournable de la scène africaine parisienne dans les années 1980, il était arrivé en France âgé d’une vingtaine d’années et travaillait comme ouvrier d’usine lorsqu’il s’engagea dans les mobilisations des travailleurs africains.

Mettre en exergue des personnalités incontournables des scènes musicales londonienne et parisienne fut l’un des partis pris scénographiques qui anima la deuxième partie de l’exposition. Des « cabinets de curiosité » – équivalents scénographiques de notices biographiques – permettaient de saisir l’importance des liens d’interconnaissances dans le monde de la musique et le creuset qu’ont pu représenter Paris et Londres pour faire émerger de nouvelles scènes musicales.

Un cabinet de curiosité était ainsi consacré à Don Letts, un fils d’immigrés de la génération Windrush, imprégné de dub et de reggae, mais aussi disc-jockey dans un célèbre club punk du quartier de Covent Garden, le Roxy. Celui-ci faisait le lien entre la scène punk émergente et la scène musicale reggae de Londres, ce qui lui valut d’être évoqué dans la chanson de Bob Marley, intitulée Funky reggae party. Le cabinet de curiosité faisait coexister une photographie de son père à son arrivée à Londres, le livre d’or du Roxy et des clichés de lui aussi bien avec Bob Marley qu’avec les Clash, rendant palpable ces liens d’interconnaissances. On y trouvait également la couverture de l’album Black Market sorti en 1980 par les Clash. Elle reprenait une photographie prise par Andy Evans lors des violences qui eurent lieu pendant le Carnaval de Notting Hill de 1978. L’homme que l’on voit de dos s’éloigner des policiers n’est autre que Don Letts lui-même qui participait au Carnaval et qui a prêté un tirage du cliché d’Andy Evans présenté dans l’exposition.

Ill. 8 – Don Letts devant le cabinet de curiosité qui lui été consacré, interviewé par des journalistes le jour de l’inauguration

En outre, les liens d’interconnaissances entre immigrés des anciennes colonies de l’empire et musiciens de la scène rock, expliquent l’émergence du mouvement Rock Against Racism à la fin des années 1970 à Londres.

Ill. 9 – Photographies des concerts du mouvement Rock Against Racism par Syd Shelton

En effet, on ne peut comprendre la tenue du grand concert du 28 avril 1978 où se succédèrent des groupes de punk (The Clash, X-Ray Spex) et des groupes de reggae (Steel Pulse, Misty in Roots) sans connaître ces réseaux de connaissances et d’amitiés qui liaient ces deux scènes musicales, autrement appelés « interface rasta-punk » par Don Letts29. Ce sont bien les liens amicaux, mais aussi et surtout, l’enrichissement mutuel de ces musiques qui étaient au cœur de l’argumentaire du mouvement Rock Against Racism : à Eric Clapton qui avait déclaré lors d’un concert à Birmingham que l’Angleterre était « envahie » et allait devenir une « colonie noire », plusieurs musiciens et artistes répondaient dans une lettre publiée dans le journal New Musical Express : « Ressaisis-toi. La moitié de ta musique est noire30 ». Eric Clapton venait notamment de rencontrer un succès mondial avec sa reprise de la chanson de Bob Marley, I shot de Sheriff. La lettre se terminait avec ce post-scriptum : « Qui a tué le sheriff Eric ? Certainement pas toi31 ! ».

À partir de 1980, le mouvement Rock against Racism fit alliance avec l’Anti-Nazi League dans l’organisation des concerts qui se déroulèrent dans l’ensemble du pays. Les descendants des migrations asiatiques (Inde, Pakistan et Bangladesh) rejoignirent le mouvement. Moins présents à travers la musique (même si on peut évoquer le Bhangra, un style de musique indo-pakistanaise qui émerge dans le contexte de l’immigration au Royaume-Uni), ceux-ci furent très présents dans l’action politique et en particulier syndicale32. Bien que d’origines géographiques différentes, ils trouvèrent un intérêt commun avec les populations britanniques noires venues des Caraïbes ou d’Afrique dans leur situation d’anciens citoyens d’Empire. Ce positionnement commun était politique et désigné par l’expression de « political blackness »33. Cette notion fut cependant critiquée à partir des années 1990 comme ne faisant pas assez de place à la spécificité des discriminations rencontrées par les descendants des anciennes Indes britanniques, et en particulier, les citoyens de confession musulmane34.

Autre personnalité présentée à travers un cabinet de curiosité pour les liens qu’il contribua à tisser entre musique et antiracisme : Rachid Taha.

Autre personnalité présentée à travers un cabinet de curiosité pour les liens qu’il contribua à tisser entre musique et antiracisme : Rachid Taha.

(crédit photographique : Hédia Yelles-Chaouche)

Ill. 10 – Cabinet de curiosité Rachid Taha

Le chanteur étant décédé à la fin de l’été 2018, en pleins préparatifs de l’exposition, le prêt de documents illustrant sa carrière foisonnante ne put se faire que plus tard, pendant la tenue de l’exposition (en octobre 2019). Son parcours illustre cependant bien le métissage des musiques, la richesse créatrice du mouvement punk et son engagement contre le racisme. Ses allers et retours à Londres, illustrés par des tickets de concerts et autres entrées V.I.P, lui permirent de rencontrer The Clash et la scène punk londonienne. En 2007, il reprit d’ailleurs avec succès la chanson Rock the Casbah, composée par le groupe londonien en 1982. Natif d’Algérie, immigré en France à l’âge de 10 ans, il forma le groupe de rock Carte de séjour en 1980 dans la banlieue lyonnaise. Mais c’est bien à Paris qu’on le retrouve en 1983, lors d’un concert gratuit organisé après l’arrivée de la Marche pour l’égalité et contre le racisme à l’espace Balard. Le nom du groupe, les paroles de ses chansons et son engagement dans des événements festifs organisés en écho à la lutte contre le racisme, firent du rock et du punk le style de musique privilégié de la lutte contre le racisme dans la France des années 1980.

D’autres affiches et photographies de la scène punk française étaient présentées dans cette deuxième partie de l’exposition, grâce aux nombreux prêts du chanteur du groupe Bérurier Noir, François Guillemot.

Ill. 11 – La scène punk française

De manière comparable à ce qui s’était passé à Londres, on voyait annoncés pour un même concert aussi bien le groupe Bérurier Noir que Princesse Erika (née en France de parents Camerounais) et Ray Lema (né dans l’actuelle République démocratique du Congo). Le fait même que certaines affiches des concerts Rock Against Police qui eurent lieu entre 1979 et 1981 aient été prêtées par François Guillemot, chanteur du groupe Bérurier Noir, illustrait bien le lien entre la scène punk et les mobilisations antiracistes. En effet, dans des proportions moindres qu’aux Royaume-Uni mais dans la même veine musicale et contestataire, ces concerts se déroulèrent dans les espaces où s’étaient installés les immigrés depuis les années 1960, soit à la périphérie immédiate de Paris et dans sa banlieue35.

L’engagement des musiciens contre le racisme et l’organisation de grands concerts en soutien aux luttes politiques expliquent qu’à Paris comme à Londres le concert soit entré dans le « répertoire d’action » de l’antiracisme36. La décennie 80 qui suivit fut ainsi ponctuée de concerts d’ampleurs à Paris, comme à Londres. On peut citer celui organisé place de la Concorde par le mouvement SOS-Racisme et qui réunit des centaines de milliers de personnes en 1985 ou encore, quelques années plus tard, le concert à Londres en soutien à Nelson Mandela alors encore emprisonné pour son combat contre l’Apartheid en Afrique du Sud. En donnant à voir cet investissement de l’espace public par les anciens citoyens d’Empire et leurs descendants, la deuxième partie de l’exposition permettait d’en restituer la genèse et de mettre en valeur ceux qui en avaient été la cheville ouvrière, c’est-à-dire, en grande partie, les premiers concernés.

De l’avant-garde au mainstream : les logiques de l’institutionnalisation des différences

La troisième partie de l’exposition laissait place à une scénographie des nuits parisiennes et londoniennes : reconstitution d’une boîte de nuit pour évoquer le Palace, célèbre club des années 1980 ; projections de vidéos en grandeur nature des soirées où l’on écoutait de l’acid house à Londres... Ce choix scénographique visait à montrer que de marginales, les musiques composées, diffusées et écoutées par les immigrés, étaient devenues centrales, et animaient le monde branché des boîtes de nuit ; que les musiciens qui les représentaient remplissaient les salles de concert (Fela Kuti) ou remportaient des prix prestigieux (Manu Dibango, nominé pour un Grammy Awards). Cependant, cet élargissement du public tendit également à diluer le message politique. C’est l’enjeu de la dépolitisation et de l’institutionnalisation des productions artistiques liées aux migrations qu’il fallait également mettre en lumière.

À la carte d’installation des immigrés dans les années 1960, réalisée à partir des données des recensements britanniques et français, de la première partie, répondait une autre cartographie réalisée pour l’exposition sur le modèle du travail de Karim Hammou sur la scène rap française37.

Ill.12 – Cartographie des lieux où l’on enregistre, vend et écoute les musiques

Le comité d’experts de l’exposition, les consultants et les commissaires s’employèrent à recenser et situer les lieux de production et de diffusion des musiques liées aux migrations des anciennes colonies dans les deux capitales. Cette cartographie reflétait le rôle central des centres-villes de chacune des capitales, mais aussi et surtout les principaux espaces où s’étaient installés les immigrés venus des anciennes colonies dans les années 1960. Cette convergence des lieux ne reflétait cependant pas tant la commodité de la proximité, que l’exclusion dont ils faisaient l’objet : ouvrir des lieux comme le Fridge dans le quartier de Brixton à Londres, ou La Main Bleue à Montreuil, ne participait pas de la culture de l’entre-soi, mais bien du difficile accès aux autres boîtes de nuit de la ville

Le parcours du groupe londonien, Asian Dub Foundation, présenté dans la troisième partie de l’exposition, incarnait bien ces dynamiques spatiales et musicales.

Ill. 13 – Installation consacrée à Asian Dub Foundation

Nés et ayant grandi à Southall, l’un des premiers quartiers d’installation des immigrés indiens et pakistanais du grand ouest de Londres dans les années 1960, ses membres ont passé leur jeunesse à écouter aussi bien le rock anglais que les maîtres de la musique indienne. Mais c’est en faisant l’expérience des discriminations à l’entrée des boîtes de nuit londoniennes, qu’ils en vinrent à découvrir le dub, ce style de musique dérivé du reggae, dans les clubs du quartier de Brixton. À l’occasion de l’exposition, ils ont prêté certains des instruments qu’ils utilisent dans leur concert : guitare basse en forme de sitar, harmonium électrique et séquenceur38. Mais surtout, ils ont tenu à venir jouer au musée en accompagnement du film La Bataille d’Alger afin de souligner l’histoire de descendants des anciens pays colonisés qu’ils ont en partage avec la France39.

Le succès rencontré par la scène africaine à Paris et à Londres, dans les années 1980, était illustré par les affiches de concerts, pochettes d’album, mais aussi instruments de musique de ces artistes : le saxophone de Manu Dibango, la batterie de Tony Allen, la basse de Jacob Desvarieux (Kassav) ou encore le synthétiseur de Khaled.

Ill. 14 – la scène africaine française

En effet, les musiques que l’on regroupait alors sous l’appellation « musiques du monde » (world music) étaient en réalité en grande partie produites dans les capitales des anciens empires coloniaux que sont Paris et Londres40. C’est bien ce paradoxe entre l’affichage du terme « monde » et les conditions de fabrication et de diffusion toutes parisiennes ou londoniennes qui était souligné41. Ces styles de musiques (le bhangra, l’afro beat, le R’nB, par exemple) ont bien émergé du brassage des populations que ces deux capitales internationales de l’immigration ont produit.

Tout au long des années 1980, si les concerts et les enregistrements accompagnaient des causes humanitaires (une série de photographies retraçait l’initiative du disque Tam Tam pour l’Éthiopie en 1985, par exemple), la dilution du message politique qui sous-tendait ces dernières pose question. Ainsi, les militants anti-apartheid ont-ils interrogé l’organisation de concerts comme principal mode de mobilisation, dès le début des années 198042. Ils y voyaient là un brouillage du message car, de fait, la presse couvrait davantage la venue de Whitney Houston à Londres que l’hommage à Nelson Mandela en 1988. L’organisation en 1989 d’un défilé du bicentenaire de la Révolution française dont la direction musicale fut confiée par Jean-Paul Goude à Wali Badaru, musicien franco-béninois, illustrait aussi l’ambiguïté de l’engouement pour la scène musicale africaine parisienne : il s’agissait alors en effet plutôt d’évoquer l’influence planétaire de la Révolution française de 1789 que de célébrer le métissage culturel de la France de 198943.

L’exposition se terminait sur cette année 1989 : célébration du bicentenaire de la Révolution française mais aussi première affaire d’exclusion de jeunes filles portant le voile islamique dans un établissement public d’enseignement français et fin des années Thatcher en Grande-Bretagne (plus précisément, elle quitte ses fonctions en novembre 1990). Il s’agissait de marquer la fin d’une certaine politisation des migrations par les extrêmes droites françaises comme britanniques, et au sursaut antiraciste porté par la jeunesse, comme par la musique, qui lui répondit. Ceci permettait également de ne pas entamer de nouveaux chapitres musicaux, en particulier celui du rap et de la culture hip hop, évoqués brièvement à travers les séries de photographies de Willy Vainqueur, à la fin de l’exposition, mais dont le développement apparaissait moins comparable au contexte londonien. De l’aveu même des spécialistes réunis autour de l’organisation de l’exposition, les liens musicaux ne furent plus alors aussi importants entre Paris et Londres, car la scène hip-hop française était davantage connectée aux États-Unis à partir de cette période et le centre de gravité de la créativité musicale britannique se déplaça vers Bristol.

Conclusion

Au terme de l’aventure, le choix de resserrer le propos autour d’une problématique commune : comment la musique a permis de faire passer les migrations des anciennes colonies de la marge au centre apparaît salutaire. Il a permis d’opérer une sélection et de mettre en valeur une multiplicité d’acteurs. Cependant, la recherche de sources pour constituer l’exposition met en exergue les limites auxquelles se confronte l’histoire sociale de la culture. D’une part, la cheffe de projet de l’exposition, Hedia Yelles-Chaouche, a dû faire face aux difficultés d’accès aux sources. Problème bien connu des historien.nes de l’immigration en général, toutes les initiatives, associatives et militantes, ne gardent pas ou peu leurs archives. Les échanges ont ainsi été infinis avec le collectif Elimu qui, depuis 1980, prend part chaque année à la parade du Carnaval de Notting Hill afin de parvenir à exposer quelques déguisements qu’ils avaient pu conserver.

D’autre part, l’accès à ces sources comporte des biais, dus en particulier à la sous-représentation des femmes dans l’univers militant comme musical. Noura, star de la chanson maghrébine des années 1960 ; Millie Small, première jamaïcaine à atteindre le top des charts anglais en 1964 avec sa chanson My Boy Lollipop, étaient présentées dans l’exposition à travers des clips musicaux, sans que beaucoup d’éléments soient connus de leurs parcours biographiques respectifs. Seule Poly Styrene, chanteuse du groupe punk X-Ray Spex, présente sur la scène du concert Rock Against Racism en avril 1978, et elle-même fille d’une Britannique mariée à un Somalien, était évoquée à travers un cabinet de curiosité dans la deuxième partie de l’exposition. Des notes personnelles et quelques attributs portés sur scène (en particulier un célèbre casque de motard) conservés par sa fille, Celeste Bell, permettaient d’évoquer cette personnalité féminine dans un milieu très masculin, le punk, et ses réflexions engagées sur cette question44. Toutefois, tout n’est pas qu’une question de sources et le manque de visibilité des femmes est structurel : il est rare de les voir accéder à des positions de pouvoir, que ce soit dans le milieu musical ou militant. En outre, lorsque le succès les rend célèbres, une autre difficulté se présente, celle de les voir présentées selon des normes de genre figées : plutôt chanteuses qu’instrumentistes, par exemple45 ; et selon des critères esthétiques de beauté normés : les cheveux lissés plutôt que frisés46. Par son style et l’écriture de ses chansons, Poly Styrene parvenait effectivement à s’en affranchir. Cependant, elle restait l’exception qui confirme la règle.

Enfin, toute exposition pose la question de la représentation : les acteurs, musiciens ou militants, allaient-ils se sentir représentés par l’histoire qui était racontée ici ? L’exposition parlerait-elle à un public large, qui avait, dans certains cas, pu être spectateur de ces événements ? La participation en tant que commissaire scientifique implique la réalisation, une fois l’exposition ouverte, de nombreuses visites. Il est alors apparu de manière assez évidente que le choix de la musique comme support privilégié d’expression a permis d’attirer l’attention des visiteurs. En évoquant des musiques ou des musiciens qu’ils connaissaient, l’exposition leur a fait découvrir des aspects de ces musiques dont ils avaient peu ou n’avaient pas connaissance. Quant aux acteurs de ces luttes, s’ils revenaient souvent sur un groupe, une personnalité qui leur semblait ne pas avoir été suffisamment mise en lumière, l’on pouvait également constater que voir leur expérience située dans une problématique plus globale leur permettait d’envisager leur combat dans une perspective plus collective.

C’est finalement sur la forme même de l’exposition qu’il convient, en dernier lieu, de s’interroger. Son pouvoir d’évocation est difficilement égalable, et c’est ce qui en fait un média aussi percutant. Cependant, par rapport à l’écrit et l’oral qui offrent la linéarité et permettent de guider dans la démonstration, la forme muséale est multipiste et donne toute liberté au public dans ses choix de visite. Cette difficulté liée à l’écriture muséographique en tant que telle n’est cependant pas insurmontable, et l’expérience de commissariat scientifique d’une exposition demeure avant tout passionnante.